「島根県」の版間の差分

編集の要約なし タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

|||

| (26人の利用者による、間の33版が非表示) | |||

| 8行目: | 8行目: | ||

| image_style = border:1; |

| image_style = border:1; |

||

| perrow = 1/2/2 |

| perrow = 1/2/2 |

||

| image1 = Izumo- |

| image1 = Izumo-Taisha Haiden.jpg |

||

| image2 = |

| image2 = Matsue castle01bs4592.jpg |

||

| image3 = Shimizudani Refinery Ruins at Iwami Ginzan Silver Mine 001.jpg |

| image3 = Shimizudani Refinery Ruins at Iwami Ginzan Silver Mine 001.jpg |

||

| image4 = |

| image4 = Orochi 2011-09-27.jpg |

||

| image5 = Matengai_Cliff_at_Kuniga_coast,_Nishinoshima.jpg |

| image5 = Matengai_Cliff_at_Kuniga_coast,_Nishinoshima.jpg |

||

}} |

}} |

||

| 35行目: | 35行目: | ||

| 法人番号 = |

| 法人番号 = |

||

| 郵便番号 = 690-8501 |

| 郵便番号 = 690-8501 |

||

| 所在地 = 松江市殿町1番<br />{{Coord|format=dms|type:adm1st_region:JP-32|display=inline,title}}<br />{{Maplink2|zoom=6|frame=yes|plain=no|frame-align=center|frame-width=220|frame-height=180|type=line|stroke-color=#cc0000|stroke-width=2|type2=point|marker2=town-hall|text=県庁舎位置}}<br />[[ファイル:Shimane |

| 所在地 = 松江市殿町1番<br />{{Coord|format=dms|type:adm1st_region:JP-32|display=inline,title}}<br />{{Maplink2|zoom=6|frame=yes|plain=no|frame-align=center|frame-width=220|frame-height=180|type=line|stroke-color=#cc0000|stroke-width=2|type2=point|marker2=town-hall|text=県庁舎位置}}<br />[[ファイル:Shimane Prefectural Government Office Main Building.jpg|230px|島根県庁]] |

||

| 外部リンク = {{Official website}} |

| 外部リンク = {{Official website}} |

||

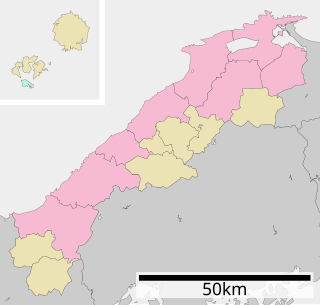

| 位置画像 = [[ファイル:Map of Japan with highlight on 32 Shimane prefecture.svg|320px|島根県の位置]]{{基礎自治体位置図|32|000|image=Map of Shimane Prefecture Ja.svg|村の色分け=yes}} |

| 位置画像 = [[ファイル:Map of Japan with highlight on 32 Shimane prefecture.svg|320px|島根県の位置]]{{基礎自治体位置図|32|000|image=Map of Shimane Prefecture Ja.svg|村の色分け=yes}} |

||

| 42行目: | 42行目: | ||

'''島根県'''(しまねけん)は、[[日本]]の[[中国地方]]([[山陰地方]])にある[[都道府県|県]]。[[都道府県庁所在地|県庁所在地]]は[[松江市]]。 |

'''島根県'''(しまねけん)は、[[日本]]の[[中国地方]]([[山陰地方]])にある[[都道府県|県]]。[[都道府県庁所在地|県庁所在地]]は[[松江市]]。 |

||

[[本州]]西部に位置し、[[山陰地方]]の西側を占める。[[離島]]の[[隠岐諸島]]や[[ |

[[本州]]西部に位置し、[[山陰地方]]の西側を占める。[[離島]]の[[隠岐諸島]]や[[竹島]]<ref group=注釈>竹島(韓国名:独島)は2023年3月現在、[[大韓民国]](韓国)が[[実効支配]]している。</ref>なども含む。 |

||

旧[[令制国]]における[[出雲国]]・[[石見国]]・[[隠岐国]]の3国に相当する。現在でも県内の地域分類として[[出雲|出雲地方]]・[[石見|石見地方]]・隠岐地方の3区分が用いられることがある。 |

旧[[令制国]]における[[出雲国]]・[[石見国]]・[[隠岐国]]の3国に相当する。現在でも県内の地域分類として[[出雲|出雲地方]]・[[石見|石見地方]]・隠岐地方の3区分が用いられることがある。 |

||

== 名称 == |

== 名称 == |

||

島根県の名称の由来は、[[役所|県庁]]の置かれた[[松江城]]が、かつて旧[[島根郡]](嶋根郡)に属していたためとされる。「嶋根」の名は、[[古代]]の『[[出雲国風土記]]』において[[淤美豆奴神|八束水臣津野命]](やつかみずおみつののみこと)が[[命名]]したと伝えられる<ref name=":0">{{Cite web|url=https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/profile/aramasi.html|title=島根県のプロフィール > 誕生までのあらまし|accessdate=2022-01-05|publisher=島根県政策企画局広聴広報課}}</ref>。 |

島根県の名称の由来は、[[役所|県庁]]の置かれた[[松江城]]が、かつて旧[[島根郡]](嶋根郡)に属していたためとされる。「嶋根」の名は、[[古代]]の『[[出雲国風土記]]』において[[淤美豆奴神|八束水臣津野命]](やつかみずおみつののみこと)が[[命名]]したと伝えられる<ref name=":0">{{Cite web|和書|url=https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/profile/aramasi.html|title=島根県のプロフィール > 誕生までのあらまし|accessdate=2022-01-05|publisher=島根県政策企画局広聴広報課}}</ref>。 |

||

[[1871年]]([[明治]]4年)7月の[[廃藩置県]]の直後には旧[[松江藩]]の領地に『松江県』が設置された。その4ヶ月後、同年11月に松江県は周辺の他県と合併して改称し、ここに'''『島根県』が成立'''した<ref name=":0" />。 |

[[1871年]]([[明治]]4年)7月の[[廃藩置県]]の直後には旧[[松江藩]]の領地に『松江県』が設置された。その4ヶ月後、同年11月に松江県は周辺の他県と合併して改称し、ここに'''『島根県』が成立'''した<ref name=":0" />。 |

||

| 83行目: | 83行目: | ||

* 島:[[大根島]]、[[江島 (島根県)|江島]]、[[嫁ヶ島]]、[[経島]](ふみしま) |

* 島:[[大根島]]、[[江島 (島根県)|江島]]、[[嫁ヶ島]]、[[経島]](ふみしま) |

||

* その他:[[日御碕]]、[[地蔵崎]](地蔵埼)、[[稲佐の浜]] |

* その他:[[日御碕]]、[[地蔵崎]](地蔵埼)、[[稲佐の浜]] |

||

* 東部([[出雲]])地域は経済圏・文化圏が鳥取県西部(西[[伯耆国|伯耆]]、特に[[米子市]]、[[境港市]])に近いため、一緒にして「宍道湖・中海地域」という扱いをされることもある。(例:[[雲伯]]、[[雲伯方言]] |

* 東部([[出雲]])地域は経済圏・文化圏が鳥取県西部(西[[伯耆国|伯耆]]、特に[[米子市]]、[[境港市]])に近いため、一緒にして「宍道湖・中海地域」という扱いをされることもある。(例:[[雲伯]]、[[雲伯方言]]など) |

||

==== 石見地方 ==== |

==== 石見地方 ==== |

||

| 97行目: | 97行目: | ||

==== 隠岐地方 ==== |

==== 隠岐地方 ==== |

||

* [[隠岐諸島]](島後島、西ノ島、中ノ島、知夫里島) |

* [[隠岐諸島]](島後島、西ノ島、中ノ島、知夫里島) |

||

* [[ |

* [[竹島]]([[大韓民国|大韓民国(韓国)]]に[[国際法]]上の根拠の提示なしに不法占拠されており、島根県庁は実態として管轄不可能となっている。) |

||

=== 自然公園 === |

=== 自然公園 === |

||

| 125行目: | 125行目: | ||

県内全域が[[日本海側気候]]であるが、日本海側気候の地域としては最西南端にあるため比較的温和な気候で沿岸部に[[豪雪地帯]]はない。しかし年間を通じて湿度が高く、降雨回数も多い。曇り・雨の日が晴れの日より多い。 |

県内全域が[[日本海側気候]]であるが、日本海側気候の地域としては最西南端にあるため比較的温和な気候で沿岸部に[[豪雪地帯]]はない。しかし年間を通じて湿度が高く、降雨回数も多い。曇り・雨の日が晴れの日より多い。 |

||

====東部沿岸部(出雲沿岸部および[[宍道湖]]周辺)==== |

|||

[[松江市]]や[[出雲市]]など東部の沿岸部は、西部に比べると冬期の平均気温が低いものの、松江市の1月平均気温は4.3[[セルシウス度|℃]]と、[[京都市]]や[[太平洋]]側の大都市である[[愛知県]][[名古屋市]]とほとんど同じで、比較的温暖である。出雲市より松江市と東へいくほど雪が多いが、松江市の年降雪量は89cmと、鳥取県の[[米子市]]の133cmと比べると少なくなっている。年に1,2回、15 cm - 30cm程度のまとまった積雪があるものの、最低気温が比較的高いこともあり数日で溶けることがほとんどで、[[根雪]]となった年は非常に少ない(松江市の根雪は1961年以降で2011年/1984年/1977年/1963年の4回のみ)。しかしながら、大陸に近いために数年に一度の猛烈な[[シベリア気団|寒気団]]に覆われると、沿岸部でも日中の気温が[[氷点下]]の[[真冬日]]になることもある。夏は[[熱帯夜]]も数日あるが、[[山陽地方]]の沿岸部と比べると暑さは穏やかである。 |

[[松江市]]や[[出雲市]]など東部の沿岸部は、西部に比べると冬期の平均気温が低いものの、松江市の1月平均気温は4.3[[セルシウス度|℃]]と、[[京都市]]や[[太平洋]]側の大都市である[[愛知県]][[名古屋市]]とほとんど同じで、比較的温暖である。出雲市より松江市と東へいくほど雪が多いが、松江市の年降雪量は89cmと、鳥取県の[[米子市]]の133cmと比べると少なくなっている。年に1,2回、15 cm - 30cm程度のまとまった積雪があるものの、最低気温が比較的高いこともあり数日で溶けることがほとんどで、[[根雪]]となった年は非常に少ない(松江市の根雪は1961年以降で2011年/1984年/1977年/1963年の4回のみ)。しかしながら、大陸に近いために数年に一度の猛烈な[[シベリア気団|寒気団]]に覆われると、沿岸部でも日中の気温が[[氷点下]]の[[真冬日]]になることもある。夏は[[熱帯夜]]も数日あるが、[[山陽地方]]の沿岸部と比べると暑さは穏やかである。 |

||

====西部沿岸部(石見沿岸部)==== |

|||

[[浜田市]]、[[大田市]]、[[益田市]]、[[江津市]]など県西部の沿岸部においては冬期の気温は比較的高めで1月の平均気温は約5.0 - 6.0℃と[[都心#東京の都心部|東京都心]]や[[大阪市]]とほとんど同じで、温暖である。日本海側気候から九州型太平洋側気候への遷移地帯に属し、冬期の降水は雨が多く、積雪しても数センチメートル程度にとどまることが多く、大雪となることは少ない。[[梅雨]]末期に[[梅雨前線]]の影響で大雨となることがあり、過去にも[[昭和58年7月豪雨|山陰豪雨(1983年)]]や[[平成25年7月28日の島根県と山口県の大雨|2013年の豪雨]]で被害を受けた地域がある。夏は熱帯夜も数日あるが、山陽地方の沿岸部と比べると暑さは穏やかである。 |

[[浜田市]]、[[大田市]]、[[益田市]]、[[江津市]]など県西部の沿岸部においては冬期の気温は比較的高めで1月の平均気温は約5.0 - 6.0℃と[[都心#東京の都心部|東京都心]]や[[大阪市]]とほとんど同じで、温暖である。日本海側気候から九州型太平洋側気候への遷移地帯に属し、冬期の降水は雨が多く、積雪しても数センチメートル程度にとどまることが多く、大雪となることは少ない。[[梅雨]]末期に[[梅雨前線]]の影響で大雨となることがあり、過去にも[[昭和58年7月豪雨|山陰豪雨(1983年)]]や[[平成25年7月28日の島根県と山口県の大雨|2013年の豪雨]]で被害を受けた地域がある。夏は熱帯夜も数日あるが、山陽地方の沿岸部と比べると暑さは穏やかである。 |

||

====内陸部==== |

|||

内陸部は1月平均気温が0.0 - 3.0℃程と寒さが厳しく、[[飯南町]]赤名(-13.5度、2012/2/19)、[[弥栄村 (島根県)|弥栄]](-16.3度、2012/2/19)、[[瑞穂町 (島根県)|瑞穂]](-15.2度、2012/2/19)、[[六日市町|六日市]](-13.4度、1981/2/28)などでは氷点下15℃程度まで冷え込んだことがある。<ref>[https://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html 気象庁・気象統計情報]</ref> 西部の[[津和野町]]と[[吉賀町]]を除いて全域が豪雪地帯に指定されており、標高の高い地域では1m程度の積雪に達する年もある。夏の夜は涼しく、熱帯夜となることはほとんどない。 |

内陸部は1月平均気温が0.0 - 3.0℃程と寒さが厳しく、[[飯南町]]赤名(-13.5度、2012/2/19)、[[弥栄村 (島根県)|弥栄]](-16.3度、2012/2/19)、[[瑞穂町 (島根県)|瑞穂]](-15.2度、2012/2/19)、[[六日市町|六日市]](-13.4度、1981/2/28)などでは氷点下15℃程度まで冷え込んだことがある。<ref>[https://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport.html 気象庁・気象統計情報]</ref> 西部の[[津和野町]]と[[吉賀町]]を除いて全域が豪雪地帯に指定されており、標高の高い地域では1m程度の積雪に達する年もある。夏の夜は涼しく、熱帯夜となることはほとんどない。 |

||

| 388行目: | 388行目: | ||

*島根県下では、[[旧石器時代]]の遺跡は松江市とその周辺および中国山地の中央部辺り(旧瑞穂町)とで15カ所ほど知られている。[[宍道湖]]北岸の遺跡からは[[瑪瑙]]製台形様石器{{efn|石核から不定形に剥離された剥片を素材として、鋭い縁辺を刃部として、その側辺の両側辺を加工を加え、台形または長方形状に仕上げた小型の剥片石器。柄を付けて刺突具または切削具として使用されたと推測される。後期旧石器時代初頭の打製石器。}}や[[瑪瑙]]もしくは[[玉髄]]製の台形様石器、石核、剥片、凝灰岩製石核などが出土している。 |

*島根県下では、[[旧石器時代]]の遺跡は松江市とその周辺および中国山地の中央部辺り(旧瑞穂町)とで15カ所ほど知られている。[[宍道湖]]北岸の遺跡からは[[瑪瑙]]製台形様石器{{efn|石核から不定形に剥離された剥片を素材として、鋭い縁辺を刃部として、その側辺の両側辺を加工を加え、台形または長方形状に仕上げた小型の剥片石器。柄を付けて刺突具または切削具として使用されたと推測される。後期旧石器時代初頭の打製石器。}}や[[瑪瑙]]もしくは[[玉髄]]製の台形様石器、石核、剥片、凝灰岩製石核などが出土している。 |

||

*旧石器時代 約2万年前に[[姶良Tn火山灰|姶良火山灰]](AT)が降る。また[[隠岐諸島|隠岐]]産の[[黒曜石]]が出回り始める。 |

*旧石器時代 約2万年前に[[姶良Tn火山灰|姶良火山灰]](AT)が降る。また[[隠岐諸島|隠岐]]産の[[黒曜石]]が出回り始める。 |

||

* [[縄文時代]]の草創期(約1万3千-1万年前)や早期(約1万年前-6千年前)には、古中海湾沿岸部に縄文「[[集落]]」が形成され、海面上昇で古宍道湖が出来、沿岸に[[縄文人]]が進出してくる。続く前期(約6千年前-5千年前)には、[[アカホヤ|アカホヤ火山灰]](AKh)が降る。古中海湾・古宍道湖湾の広がり最大となる。山陰各地にも縄文集落が現れ、[[貝塚]]ができる。中期(約5千年前-4千年前)には[[瀬戸内地方]]や[[九州]]地方との交流進む。山間部にも交流拠点集落現れる。後期(約4千年前-3千年前)に入り、大きな縄文集落が作られる。この |

* [[縄文時代]]の草創期(約1万3千-1万年前)や早期(約1万年前-6千年前)には、古中海湾沿岸部に縄文「[[集落]]」が形成され、海面上昇で古宍道湖が出来、沿岸に[[縄文人]]が進出してくる。続く前期(約6千年前-5千年前)には、[[アカホヤ|アカホヤ火山灰]](AKh)が降る。古中海湾・古宍道湖湾の広がり最大となる。山陰各地にも縄文集落が現れ、[[貝塚]]ができる。中期(約5千年前-4千年前)には[[瀬戸内地方]]や[[九州]]地方との交流進む。山間部にも交流拠点集落現れる。後期(約4千年前-3千年前)に入り、大きな縄文集落が作られる。このころに三瓶山の大平山の[[噴火]]が起こる。噴出物の流失物で出雲平野の骨格できる。晩期(約3千前-2千数百年前)には、山陰西部で九州との交流活発になる。[[打製石器]]の土掘り具([[石斧]]など)が盛んに使用されるようになる。 |

||

*県東部の出雲地方は、古代日本において最も文化の発達した地域の一つであった。特に[[弥生時代]]においては、大量の[[青銅器]]が出土した[[荒神谷遺跡]]や[[加茂岩倉遺跡]]や、大型の[[弥生時代の墓制#四隅突出型墳丘墓|四隅突出型墳丘墓]]([[安来市]]古代出雲王陵の丘、[[出雲市]][[西谷墳墓群]])があり早期に鉄器を有するなど、特徴的でかつ先進的な文化が山陰一帯に存在し、その中心的勢力が島根東部から鳥取県西部にかけて存在した。{{Main|古代出雲}} |

*県東部の出雲地方は、古代日本において最も文化の発達した地域の一つであった。特に[[弥生時代]]においては、大量の[[青銅器]]が出土した[[荒神谷遺跡]]や[[加茂岩倉遺跡]]や、大型の[[弥生時代の墓制#四隅突出型墳丘墓|四隅突出型墳丘墓]]([[安来市]]古代出雲王陵の丘、[[出雲市]][[西谷墳墓群]])があり早期に鉄器を有するなど、特徴的でかつ先進的な文化が山陰一帯に存在し、その中心的勢力が島根東部から鳥取県西部にかけて存在した。{{Main|古代出雲}} |

||

* [[古墳時代]]には[[雲南市]]加茂町の[[神原神社]][[古墳]]から「[[卑弥呼]]の鏡」と言われる[[景初]]3年([[239年]])銘のある[[三角縁神獣鏡]]が出土している。6世紀半ば |

* [[古墳時代]]には[[雲南市]]加茂町の[[神原神社]][[古墳]]から「[[卑弥呼]]の鏡」と言われる[[景初]]3年([[239年]])銘のある[[三角縁神獣鏡]]が出土している。6世紀半ばごろに山代二子塚古墳(松江市)という94メートルの大[[前方後方墳]]が築かれる。少し遅れておよそ91メートルの今市大念寺古墳(出雲市)が築かれる。出雲の東西に拮抗する大古墳が築かれたが、7世紀初頭には二子塚のすぐ東隣に一辺45メートルの大型[[方墳]]([[山代方墳]])を築いている。前方後方墳から方墳に移行したは[[ヤマト政権|大和政権]]の大王陵の変化と同じである。 |

||

* [[奈良時代]]に記された『[[古事記]]』『[[日本書紀]]』『[[出雲国風土記]]』に、出雲を舞台とした[[スサノオ]]や[[大国主]]の[[日本神話|神話]]が語られるなど、朝廷においてもその存在は大きなものであった。また神話にその創建が語られている[[出雲大社]]は、代々[[出雲国造]]家がその祭祀を司り現在に至っている。 |

* [[奈良時代]]に記された『[[古事記]]』『[[日本書紀]]』『[[出雲国風土記]]』に、出雲を舞台とした[[スサノオ]]や[[大国主]]の[[日本神話|神話]]が語られるなど、朝廷においてもその存在は大きなものであった。また神話にその創建が語られている[[出雲大社]]は、代々[[出雲国造]]家がその祭祀を司り現在に至っている。 |

||

| 437行目: | 437行目: | ||

** [[11月15日 (旧暦)|11月15日]] - 松江県・広瀬県・母里県と[[隠岐諸島|隠岐地方]]が合併して'''島根県となる'''。隠岐を除く[[石見|石見地方]]に、改めて浜田県を設置。 |

** [[11月15日 (旧暦)|11月15日]] - 松江県・広瀬県・母里県と[[隠岐諸島|隠岐地方]]が合併して'''島根県となる'''。隠岐を除く[[石見|石見地方]]に、改めて浜田県を設置。 |

||

* [[1872年]](明治4年) |

* [[1872年]](明治4年) |

||

** [[12月17日 (旧暦)|12月17日]] - 隠岐地方を鳥取県に移管<ref name=":0">{{Cite web|url=https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/profile/aramasi.html|title=島根県のプロフィール > 誕生までのあらまし|accessdate=2022-01-05|publisher=島根県政策企画局広聴広報課}}</ref>。 |

** [[12月17日 (旧暦)|12月17日]] - 隠岐地方を鳥取県に移管<ref name=":0">{{Cite web|和書|url=https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/profile/aramasi.html|title=島根県のプロフィール > 誕生までのあらまし|accessdate=2022-01-05|publisher=島根県政策企画局広聴広報課}}</ref>。 |

||

* [[1876年]]([[明治]]9年) |

* [[1876年]]([[明治]]9年) |

||

** [[4月18日]] - [[浜田県]]を島根県に編入。現在の島根県域と等しくなる。 |

** [[4月18日]] - [[浜田県]]を島根県に編入。現在の島根県域と等しくなる。 |

||

| 448行目: | 448行目: | ||

* [[1891年]](明治24年) - [[小泉八雲|ラフカディオ・ハーン]]が松江の[[塩見縄手]]に住み、『知られざる日本の面影』を執筆。 |

* [[1891年]](明治24年) - [[小泉八雲|ラフカディオ・ハーン]]が松江の[[塩見縄手]]に住み、『知られざる日本の面影』を執筆。 |

||

* [[1927年]]([[昭和]]2年) - [[邑智郡]]川本村が町制施行、邑智郡[[川本町]]が発足。 |

* [[1927年]]([[昭和]]2年) - [[邑智郡]]川本村が町制施行、邑智郡[[川本町]]が発足。 |

||

* [[1939年]](昭和14年)9月 - 赤痢が流行。県内の患者1040人以上<ref>{{Cite book |和書 |editor=日外アソシエーツ編集部 |title=日本災害史事典 1868-2009 |publisher=日外アソシエーツ |year=2010-09-27 |page=55 |isbn=9784816922749}}</ref>。 |

|||

* [[1940年]](昭和15年) |

* [[1940年]](昭和15年) |

||

** [[11月3日]] - [[那賀郡 (島根県)|那賀郡]][[浜田町]]ほか4町村が合併して[[浜田市]]が発足。 |

** [[11月3日]] - [[那賀郡 (島根県)|那賀郡]][[浜田町]]ほか4町村が合併して[[浜田市]]が発足。 |

||

* [[1941年]](昭和16年) |

* [[1941年]](昭和16年) |

||

** [[11月3日]] - [[簸川郡]]出雲町が市制施行、[[出雲市]]が発足。 |

** [[11月3日]] - [[簸川郡]]出雲町が市制施行、[[出雲市]]が発足。 |

||

* [[1943年]](昭和18年)[[9月19日]] - 西日本一帯に集中豪雨。県内は死者約500人、行方不明者14人、家屋全壊約2300戸などの被害<ref>死者・不明八九三人、家屋全半壊五千戸に(昭和18年 |

* [[1943年]](昭和18年)[[9月19日]] - 西日本一帯に集中豪雨。県内は死者約500人、行方不明者14人、家屋全壊約2300戸などの被害<ref>「死者・不明八九三人、家屋全半壊五千戸に」1943年(昭和18年)9月24日 朝日新聞(昭和ニュース事典編纂委員会編『昭和ニュース事典第8巻 昭和17年/昭和20年』本編p.225 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)</ref>。 |

||

* [[1947年]](昭和22年)11月30日から12月1日 - [[昭和天皇の戦後巡幸]]<ref>{{Cite book |和書 |author=原武史 |title=昭和天皇御召列車全記録 |publisher=新潮社 |year=2016-09-30 |page=99|isbn=978-4-10-320523-4}}</ref>。 |

|||

* [[1952年]](昭和27年) |

* [[1952年]](昭和27年) |

||

** [[8月1日]] - [[美濃郡]]益田町ほか7村が合併して[[益田市]]が発足。 |

** [[8月1日]] - [[美濃郡]]益田町ほか7村が合併して[[益田市]]が発足。 |

||

| 491行目: | 493行目: | ||

** [[4月1日]] - 松江市が島根県で初めて[[特例市]]に移行。 |

** [[4月1日]] - 松江市が島根県で初めて[[特例市]]に移行。 |

||

** [[8月10日]] - 韓国の[[李明博]]大統領が竹島に不法上陸。 |

** [[8月10日]] - 韓国の[[李明博]]大統領が竹島に不法上陸。 |

||

** [[9月8日]] - [[日本海]]に面する、島根を含む10府県が合同で[[海洋エネルギー資源開発促進日本海連合]]を設立<ref>[http://sankei.jp.msn.com/life/news/120908/trd12090812490005-n1.htm 「海底資源開発で連携 日本海沿岸の10府県」]『[[産経新聞]]』2012年9月8日{{リンク切れ|date=2017年10月}}。他の参加府県は[[秋田県]]、[[山形県]]、[[新潟県]]、[[富山県]]、[[石川県]]、[[福井県]]、[[京都府]]、[[兵庫県]]、[[鳥取県]]。</ref><ref>[http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0005363224.shtml 「メタンハイドレート活用研究 10府県が会議設立」]『[[神戸新聞]]』2012年9月8日{{リンク切れ|date=2017年10月}}</ref><ref>[http://www.niigata-nippo.co.jp/news/pref/39824.html 「日本海の資源開発で連携、連合設立。本県など日本海側10府県」]『[[新潟日報]]』2012年9月10日</ref><ref>[http://www.asahi.com/eco/news/TKY201209080579.html 「メタンハイドレート、日本海でも調査を 10府県が連合」]『[[朝日新聞]]』2012年9月9日</ref>。 |

** [[9月8日]] - [[日本海]]に面する、島根を含む10府県が合同で[[海洋エネルギー資源開発促進日本海連合]]を設立<ref>[https://web.archive.org/web/20120908045200/http://sankei.jp.msn.com/life/news/120908/trd12090812490005-n1.htm 「海底資源開発で連携 日本海沿岸の10府県」]『[[産経新聞]]』2012年9月8日{{リンク切れ|date=2017年10月}}。他の参加府県は[[秋田県]]、[[山形県]]、[[新潟県]]、[[富山県]]、[[石川県]]、[[福井県]]、[[京都府]]、[[兵庫県]]、[[鳥取県]]。</ref><ref>[http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0005363224.shtml 「メタンハイドレート活用研究 10府県が会議設立」]『[[神戸新聞]]』2012年9月8日{{リンク切れ|date=2017年10月}}</ref><ref>[http://www.niigata-nippo.co.jp/news/pref/39824.html 「日本海の資源開発で連携、連合設立。本県など日本海側10府県」]『[[新潟日報]]』2012年9月10日</ref><ref>[http://www.asahi.com/eco/news/TKY201209080579.html 「メタンハイドレート、日本海でも調査を 10府県が連合」]『[[朝日新聞]]』2012年9月9日</ref>。 |

||

* [[2018年]](平成30年) |

* [[2018年]](平成30年) |

||

** [[4月1日]] - 松江市が特例市から[[中核市]]に移行。 |

** [[4月1日]] - 松江市が特例市から[[中核市]]に移行。 |

||

| 500行目: | 502行目: | ||

==== 最盛期 ==== |

==== 最盛期 ==== |

||

島根県の人口は、[[都道府県民歌|県民歌]]『[[薄紫の山脈]]』の歌詞に「九十万の県民の……」とある<ref>{{Cite web|url=https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/kenka/|title=県民の歌「薄紫の山脈」|accessdate=2022-01-05|publisher=島根県政策企画局広聴広報課}}</ref>ように、[[1950年代]]には90万人を超えていた。1955年(昭和30年)には約93万人に達した<ref name=":1">{{Cite news|title=<国勢調査>大正時代よりも人口が減るかも知れない都道府県はどこだ?|newspaper=[[THE PAGE]]|date=2015-09-11|url=https://news.yahoo.co.jp/articles/e5389524e2217a4d1a7fa824720c9401097495d8|accessdate=2022-01-05}}</ref>。 |

島根県の人口は、[[都道府県民歌|県民歌]]『[[薄紫の山脈]]』の歌詞に「九十万の県民の……」とある<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/kenka/|title=県民の歌「薄紫の山脈」|accessdate=2022-01-05|publisher=島根県政策企画局広聴広報課}}</ref>ように、[[1950年代]]には90万人を超えていた。1955年(昭和30年)には約93万人に達した<ref name=":1">{{Cite news|title=<国勢調査>大正時代よりも人口が減るかも知れない都道府県はどこだ?|newspaper=[[THE PAGE]]|date=2015-09-11|url=https://news.yahoo.co.jp/articles/e5389524e2217a4d1a7fa824720c9401097495d8|accessdate=2022-01-05}}</ref>。 |

||

==== 人口減少 ==== |

==== 人口減少 ==== |

||

しかし、以後は減少傾向が続き[[2014年]]([[平成]]26年)には70万人を割った<ref>{{Cite news|title=島根県の人口70万人割れ 4月、55年の93万人から25%減|newspaper=[[日本経済新聞]]|date=2014-04-28|url=https://www.nikkei.com/article/DGXNASFB28002_Y4A420C1EAF000/|accessdate=2022-01-05}}</ref>。翌[[2015年]](平成27年)の第20回[[国勢調査 (日本)|国勢調査]]では69万4,352人と記録された。 |

しかし、以後は減少傾向が続き[[2014年]]([[平成]]26年)には70万人を割った<ref>{{Cite news|title=島根県の人口70万人割れ 4月、55年の93万人から25%減|newspaper=[[日本経済新聞]]|date=2014-04-28|url=https://www.nikkei.com/article/DGXNASFB28002_Y4A420C1EAF000/|accessdate=2022-01-05}}</ref>。翌[[2015年]](平成27年)の第20回[[国勢調査 (日本)|国勢調査]]では69万4,352人と記録された。 |

||

[[1920年]]([[大正]]9年)の第1回国勢調査では71万4,712人であったため、第1回調査に対する人口の増減率では全国の[[都道府県]]で本県が最下位となった<ref name=":1">{{Cite news|title=<国勢調査>大正時代よりも人口が減るかも知れない都道府県はどこだ?|newspaper=[[THE PAGE]]|date=2015-09-11|url=https://news.yahoo.co.jp/articles/e5389524e2217a4d1a7fa824720c9401097495d8|accessdate=2022-01-05}}</ref>。また第1回調査での人口を以後の調査で下回った、全国で最初の都道府県となった([[太平洋戦争]]による |

[[1920年]]([[大正]]9年)の第1回国勢調査では71万4,712人であったため、第1回調査に対する人口の増減率では全国の[[都道府県]]で本県が最下位となった<ref name=":1">{{Cite news|title=<国勢調査>大正時代よりも人口が減るかも知れない都道府県はどこだ?|newspaper=[[THE PAGE]]|date=2015-09-11|url=https://news.yahoo.co.jp/articles/e5389524e2217a4d1a7fa824720c9401097495d8|accessdate=2022-01-05}}</ref>。また第1回調査での人口を以後の調査で下回った、全国で最初の都道府県となった([[太平洋戦争]]による大規模な[[疎開]]の発生によって第6回調査([[昭和]]22年)のみ一時的に急減した[[東京都]]を除く)。 |

||

地域別に見ると、出雲地域は1950年代から2020年代にかけて50万人前後のほぼ横ばいで推移しているのに対し、石見地域と隠岐地域はそれぞれ38万人から18万人、4万人から2万人と半減しており、二大都市である松江市・出雲市への集積が進んでいる<ref>[https://www.pref.shimane.lg.jp/seisaku/iinkai_shiryo/index.data/201208_1_jinkoudoutai.pdf?site=sp 島根県の人口動態]</ref>。 |

地域別に見ると、出雲地域は1950年代から2020年代にかけて50万人前後のほぼ横ばいで推移しているのに対し、石見地域と隠岐地域はそれぞれ38万人から18万人、4万人から2万人と半減しており、二大都市である松江市・出雲市への集積が進んでいる<ref>[https://www.pref.shimane.lg.jp/seisaku/iinkai_shiryo/index.data/201208_1_jinkoudoutai.pdf?site=sp 島根県の人口動態]</ref>。 |

||

| 520行目: | 522行目: | ||

2018年(平成30年)の[[合計特殊出生率]]は1.74で、[[沖縄県]]に次いで全国2位。自然増減率は-0.71%で全国41位、社会増減率は+0.01%の転入超過で全国14位だった。 |

2018年(平成30年)の[[合計特殊出生率]]は1.74で、[[沖縄県]]に次いで全国2位。自然増減率は-0.71%で全国41位、社会増減率は+0.01%の転入超過で全国14位だった。 |

||

[[ファイル:Growth rate map of municipalities of Shimane prefecture, Japan.svg|thumb|300px|島根県市町村人口増減率分布図(2005年度と2010年度 |

[[ファイル:Growth rate map of municipalities of Shimane prefecture, Japan.svg|thumb|300px|島根県市町村人口増減率分布図(2005年度と2010年度国勢調査から算出) |

||

{{Multicol}} |

{{Multicol}} |

||

'''増加''' |

'''増加''' |

||

| 531行目: | 533行目: | ||

{{Legend|#AA0000|7.5 - 10.0 %}} |

{{Legend|#AA0000|7.5 - 10.0 %}} |

||

{{Legend|#550000|10.0 % 以上}} |

{{Legend|#550000|10.0 % 以上}} |

||

{{Multicol-end}}]] |

{{Multicol-end}}]] |

||

=== 都市圏 === |

|||

10万人以上の[[都市雇用圏]](2015年国勢調査時点の10%都市圏) |

|||

* [[松江都市圏]](26万7194人) |

|||

* [[出雲都市圏]](17万0025人) |

|||

* [[浜田都市圏]](7万3012人) |

|||

* [[益田都市圏]](5万4796人) |

|||

{{人口統計|code=32000|name=島根県|image=Demography32000.svg}} |

|||

== 政治 == |

== 政治 == |

||

| 538行目: | 549行目: | ||

* [[都道府県知事|知事]]:[[丸山達也]](まるやま たつや、1期目) |

* [[都道府県知事|知事]]:[[丸山達也]](まるやま たつや、1期目) |

||

==== 財政 ==== |

==== 財政 ==== |

||

* [[財政力指数]] 0. |

* [[財政力指数]] 0.25373([[令和4年]]度) |

||

**IVグループ(財政力指数0.4未満)3自治体中3位 |

**IVグループ(財政力指数0.4未満)3自治体中3位 |

||

[[平成16年]]度以降の財政力指数は、都道府県の中で19年間ワースト1である<ref name="地方公共団体の主要財政指標一覧">{{Cite web|author=総務省|authorlink=総務省|url=https://www.soumu.go.jp/iken/shihyo_ichiran.html|title=地方公共団体の主要財政指標一覧 各年度の全都道府県の主要財政指標|date=2022|format=Excel|accessdate=2024-01-14}}</ref>。 |

|||

=== 国政 === |

=== 国政 === |

||

{{Main|衆議院小選挙区制選挙区一覧#島根県|鳥取県・島根県選挙区}} |

{{Main|衆議院小選挙区制選挙区一覧#島根県|鳥取県・島根県選挙区}} |

||

| 551行目: | 565行目: | ||

*総農家数(2015年) - 33,513戸 |

*総農家数(2015年) - 33,513戸 |

||

*耕地面積(2015年) - 37,000[[ヘクタール|ha]] |

*耕地面積(2015年) - 37,000[[ヘクタール|ha]] |

||

*農業生産額(2016年) - 629億円<ref>{{Cite web|url=https://www.pref.shimane.lg.jp/norinsomu/index.data/shimanenonougyounouson2.pdf|title=島根県農林水産業の現状|accessdate=2019年4月7日|publisher=}}</ref> |

*農業生産額(2016年) - 629億円<ref>{{Cite web|和書|url=https://www.pref.shimane.lg.jp/norinsomu/index.data/shimanenonougyounouson2.pdf|title=島根県農林水産業の現状|accessdate=2019年4月7日|publisher=}}</ref> |

||

=== 水産業 === |

=== 水産業 === |

||

| 575行目: | 589行目: | ||

製造業出荷額等は2010年の統計データでは、島根富士通や[[島根島津]]・[[出雲村田製作所]]などが本社・工場を構える斐川町(当時)が2,634億円<ref name="bc" /> と県内の市町村でトップとなっている。なお、斐川町は[[2011年]]に[[出雲市]]と合併しており、2010年時点の統計では、出雲市が3,818億円が製造業出荷額等でトップとなっている<ref name="bc" />。 |

製造業出荷額等は2010年の統計データでは、島根富士通や[[島根島津]]・[[出雲村田製作所]]などが本社・工場を構える斐川町(当時)が2,634億円<ref name="bc" /> と県内の市町村でトップとなっている。なお、斐川町は[[2011年]]に[[出雲市]]と合併しており、2010年時点の統計では、出雲市が3,818億円が製造業出荷額等でトップとなっている<ref name="bc" />。 |

||

*鉄鋼関係 - [[銑鉄]][[鋳物]]・[[特殊鋼]]など。[[プロテリアル]]・プロテリアルプレシジョン(安来市)、[[NTN鋳造]](出雲市) |

*鉄鋼関係 - [[銑鉄]][[鋳物]]・[[特殊鋼]]など。[[プロテリアル]]・プロテリアルプレシジョン(安来市)、[[NTN鋳造]](出雲市)など。 |

||

*電機関係 - [[ノートパソコン]]・[[電子部品]]など。[[島根富士通]]・[[島根島津]]・[[出雲村田製作所]](出雲市)、[[島根三洋電機]]・[[ホシザキ]]([[雲南市]]) |

*電機関係 - [[ノートパソコン]]・[[電子部品]]など。[[島根富士通]]・[[島根島津]]・[[出雲村田製作所]](出雲市)、[[島根三洋電機]]・[[ホシザキ]]([[雲南市]])など。 |

||

*輸送機械関係 - [[農機具]]・[[自動車]][[機械要素|部品]]など。自動車用シール部品最大手の[[島根イーグル]](雲南市)[[三菱マヒンドラ農機]]・[[ヤンマーキャステクノ]](松江市)など。 |

*輸送機械関係 - [[農機具]]・[[自動車]][[機械要素|部品]]など。自動車用シール部品最大手の[[島根イーグル]](雲南市)[[三菱マヒンドラ農機]]・[[ヤンマーキャステクノ]](松江市)など。 |

||

*食料品関係 - 浜田市などで水産加工品などが生産されている。 |

*食料品関係 - 浜田市などで水産加工品などが生産されている。 |

||

| 583行目: | 597行目: | ||

島根県の小売業の年間商品販売額は[[1999年]]の約8,463億4,700万円、事業所数は[[1994年]]の12,018事業所、従業員数は[[2002年]]の50,546人をピークにそれぞれ年々減少傾向にある<ref name="kouri">島根県政策企画局統計調査課 (2009年)『平成19年商業統計調査結果報告書』pp.13</ref>。2009年現在では、年間商品販売額は約7317億5,300万円事業所数は8,952事業所、従業員数は45,628人となっている<ref name="kouri" />。 |

島根県の小売業の年間商品販売額は[[1999年]]の約8,463億4,700万円、事業所数は[[1994年]]の12,018事業所、従業員数は[[2002年]]の50,546人をピークにそれぞれ年々減少傾向にある<ref name="kouri">島根県政策企画局統計調査課 (2009年)『平成19年商業統計調査結果報告書』pp.13</ref>。2009年現在では、年間商品販売額は約7317億5,300万円事業所数は8,952事業所、従業員数は45,628人となっている<ref name="kouri" />。 |

||

[[百貨店]]([[日本百貨店協会]]に加入している店舗)は |

[[百貨店]]([[日本百貨店協会]]に加入している店舗)は存在しない<ref>[http://www.depart.or.jp/common_jdsa_member/list_member?jdsa_member_area_id=34&jdsa_member_region_id=8 日本百貨店協会:会員・コラボレーション会員] - 日本百貨店協会(2012年8月17日閲覧)。</ref>。2024年1月14日まで[[一畑百貨店]]松江店(松江市)が営業していたが、同日をもって閉店したことにより「百貨店ゼロの県」となった<ref>{{Cite web |url=https://www.ichibata.co.jp/dept/ichibata_heiten_oshirase/ |title=一畑百貨店閉店のお知らせ |access-date=2023-12-17 |publisher=一畑電車}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/100231.html |title=“デパートゼロ県”地方の苦境 県内唯一の一畑百貨店閉店へ |access-date=2023-12-17 |publisher=NHK}}</ref>。 |

||

大型スーパーでは、[[イオンモール]]などの[[イオン (企業)|イオン]]グループ複数社や、[[広島県]]の[[イズミ]]などが島根県内で[[総合スーパー]](GMS)や[[ショッピングセンター]]などを展開している。出店が進む一方で、競争が激化し[[2000年代]]には[[マイカル]](現 |

大型スーパーでは、[[イオンモール]]などの[[イオン (企業)|イオン]]グループ複数社や、[[広島県]]の[[イズミ]]などが島根県内で[[総合スーパー]](GMS)や[[ショッピングセンター]]などを展開している。出店が進む一方で、競争が激化し[[2000年代]]には[[マイカル]](現:[[イオンリテール]])の浜田[[サティ (チェーンストア)|サティ]] (現在の[[ゆめマート浜田]])や出雲サティ、[[ジャスコ]](現:イオンリテール)の浜田店(現在は[[トライアルカンパニー|トライアル]]が出店)や平田店(現在はショッピングセンターViVAが出店)などが閉店している。 |

||

地場スーパーには、[[みしまや]]、[[ふくしま]]、[[フーズマーケット ホック]]、[[ウシオ (スーパーマーケット)|グッディー]]、[[キヌヤ]]といった店舗がある。 |

地場スーパーには、[[みしまや]]、[[ふくしま]]、[[フーズマーケット ホック]]、[[ウシオ (スーパーマーケット)|グッディー]]、[[キヌヤ]]、[[ラピタ]]といった店舗がある。 |

||

=== 観光業 === |

=== 観光業 === |

||

| 626行目: | 640行目: | ||

* [[ホシザキ]](雲南市):島根本社工場 |

* [[ホシザキ]](雲南市):島根本社工場 |

||

=== 指定金融機関 |

=== 指定金融機関など === |

||

; [[指定金融機関]] |

; [[指定金融機関]] |

||

* [[山陰合同銀行]](ごうぎん) |

* [[山陰合同銀行]](ごうぎん) |

||

| 650行目: | 664行目: | ||

=== 海上保安庁 === |

=== 海上保安庁 === |

||

[[第八管区海上保安本部]]の管轄にある。 |

[[第八管区海上保安本部]]の管轄にある。 |

||

* 境海上保安部 |

* 境海上保安部(鳥取県境港市) |

||

** 隠岐海上保安署(島根県隠岐郡隠岐の島町) |

** 隠岐海上保安署(島根県隠岐郡隠岐の島町) |

||

* 浜田海上保安部(島根県浜田市) |

* 浜田海上保安部(島根県浜田市) |

||

| 690行目: | 704行目: | ||

島根県内を運行する路線バス事業者(リムジンバス、デマンドバス、自治体バスを除く)。 |

島根県内を運行する路線バス事業者(リムジンバス、デマンドバス、自治体バスを除く)。 |

||

* [[一畑バス]]・[[隠岐一畑交通]] |

* [[一畑バス]]・[[隠岐一畑交通]] |

||

* [[松江市交通局]](市バス) |

* [[松江市交通局]](松江市バス) |

||

* [[石見交通]] |

* [[石見交通]] |

||

* [[奥出雲交通]] |

* [[奥出雲交通]] |

||

| 702行目: | 716行目: | ||

==== 道路 ==== |

==== 道路 ==== |

||

; 高速道路 |

; 高速道路 |

||

* [[山陰自動車道]]([[安来インターチェンジ|安来]] - [[出雲インターチェンジ|出雲]]、[[出雲多伎インターチェンジ|出雲多伎]] - [[大田中央・三瓶山インターチェンジ|大田中央・三瓶山]]、[[仁摩・石見銀山インターチェンジ|仁摩・石見銀山]] - [[石見福光インターチェンジ|石見福光]]、[[江津インターチェンジ|江津]] - [[浜田ジャンクション|浜田JCT]]、浜田 - [[ |

* [[山陰自動車道]]([[安来インターチェンジ|安来]] - [[出雲インターチェンジ|出雲]]、[[出雲多伎インターチェンジ|出雲多伎]] - [[大田中央・三瓶山インターチェンジ|大田中央・三瓶山]]、[[仁摩・石見銀山インターチェンジ|仁摩・石見銀山]] - [[石見福光インターチェンジ|石見福光]]、[[江津インターチェンジ|江津]] - [[浜田ジャンクション|浜田JCT]]、浜田 - [[石見三隅インターチェンジ|石見三隅]]、[[遠田インターチェンジ|遠田]] - [[久城インターチェンジ|久城]]、[[高津インターチェンジ|高津]] - [[須子インターチェンジ|須子]]) |

||

* [[松江自動車道]]([[雲南吉田インターチェンジ|雲南吉田]] - [[宍道ジャンクション|宍道JCT]]) |

* [[松江自動車道]]([[雲南吉田インターチェンジ|雲南吉田]] - [[宍道ジャンクション|宍道JCT]]) |

||

* [[浜田自動車道]]([[瑞穂インターチェンジ|瑞穂]] - 浜田) |

* [[浜田自動車道]]([[瑞穂インターチェンジ|瑞穂]] - 浜田) |

||

| 742行目: | 756行目: | ||

====公立大学==== |

====公立大学==== |

||

* [[島根県立大学]]([[浜田市]]、松江市、出雲市) |

* [[島根県立大学]]([[浜田市]]、松江市、出雲市) |

||

なお、島根県内に本部を置く私立大学・短期大学はない<ref>[https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/shiritu/shiritu/ 私立学校] - 島根県総務部総務課</ref>。かつては[[島根中央女子短期大学]]が存在した。他都道府県に本部を置く大学のキャンパスはある。 |

|||

===通信制大学=== |

===通信制大学=== |

||

====私立==== |

====私立==== |

||

| 748行目: | 765行目: | ||

====公立==== |

====公立==== |

||

* [[島根県立大学短期大学部]](松江市) |

* [[島根県立大学短期大学部]](松江市) |

||

====私立==== |

|||

* [[大阪健康福祉短期大学|大阪健康福祉短期大学 松江キャンパス・安来キャンパス]](松江市・安来市) |

|||

===高等専門学校=== |

===高等専門学校=== |

||

====国立==== |

====国立==== |

||

| 792行目: | 811行目: | ||

* [[山陰中央テレビジョン放送|さんいん中央テレビ (TSK)]] - [[フジニュースネットワーク|FNN]]:[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系列(松江市) |

* [[山陰中央テレビジョン放送|さんいん中央テレビ (TSK)]] - [[フジニュースネットワーク|FNN]]:[[フジテレビジョン|フジテレビ]]系列(松江市) |

||

* [[エフエム山陰]](V-air、松江市) |

* [[エフエム山陰]](V-air、松江市) |

||

* [[鳥取県]]の[[山陰放送]](BSS。TBS系列)、[[日本海テレビジョン放送|日本海テレビ]] (NKT、日本テレビ系列)(テレビは松江がメイン送信所{{efn|BSSは鳥取県[[米子市]]が本社であるが、テレビ放送開始当初は東京・大阪・愛知などの大都市以外「1県1局」が原則であり、鳥取県は既にNKTが開局していた。これではこの原則を外れるのでやむを得ず島根県[[松江市]]に本局を構えた。このためラジオは鳥取・島根2県広域ながら、テレビは島根県だけが対象という変則状態が続いたが、その後NKT、TSKを含めた3局で相互乗り入れが行われるようになり今日に至っている。また一時期はこの名残で[[テレビ朝日]]系の[[ワイドショー]]がBSSとNKT同時放送か、同じ番組を時差ネットで放送したこともあった。詳細は[[山陰放送#テレビ放送開始とエリア拡大]]参照。}})を含め、[[電波相互乗り入れ# |

* [[鳥取県]]の[[山陰放送]](BSS。TBS系列)、[[日本海テレビジョン放送|日本海テレビ]] (NKT、日本テレビ系列)(テレビは松江がメイン送信所{{efn|BSSは鳥取県[[米子市]]が本社であるが、テレビ放送開始当初は東京・大阪・愛知などの大都市以外「1県1局」が原則であり、鳥取県は既にNKTが開局していた。これではこの原則を外れるのでやむを得ず島根県[[松江市]]に本局を構えた。このためラジオは鳥取・島根2県広域ながら、テレビは島根県だけが対象という変則状態が続いたが、その後NKT、TSKを含めた3局で相互乗り入れが行われるようになり今日に至っている。また一時期はこの名残で[[テレビ朝日]]系の[[ワイドショー]]がBSSとNKT同時放送か、同じ番組を時差ネットで放送したこともあった。詳細は[[山陰放送#テレビ放送開始とエリア拡大]]参照。}})を含め、[[電波相互乗り入れ#乗り入れの経緯とその後|山陰準広域圏]]を形成している。島根県にはフジテレビ系以外の民放テレビ局はない。更に山陰地方には [[オールニッポン・ニュースネットワーク|ANN]]([[テレビ朝日]])系列局や[[TXNネットワーク|TXN]]([[テレビ東京]])系列局もないため、ケーブルテレビ経由で県外の系列局を視聴する形となっている{{efn|テレビ東京系は松江市と安来市、後発局であることとエリア内での受信ができないことを理由に同意が得られない平田地区を除いた出雲市のみ、[[独立放送局]]は松江市と安来市、出雲市の平田地区のみ視聴可能。}}。テレビ朝日系に関しては[[キー局]]のテレビ朝日が松江支局を島根県の取材拠点として設置。[[益田市]]・[[鹿足郡]]を除く県西部については[[広島ホームテレビ]]、益田市・鹿足郡については[[山口朝日放送]]が取材担当している。 |

||

====ケーブルテレビ局==== |

====ケーブルテレビ局==== |

||

{{See|Category:島根県のケーブルテレビ局}} |

{{See|Category:島根県のケーブルテレビ局}} |

||

| 798行目: | 818行目: | ||

* [[エフエムいずも]] |

* [[エフエムいずも]] |

||

====島根県の電波事情==== |

====島根県の電波事情==== |

||

島根県は平地が少なく起伏に富んだ地形の地域が多い。そのため、テレビやラジオの受信環境は必ずしも安定しているとは言えない。そのため、ケーブルテレビ経由での受信が必須となる地域も多い。また、[[朝鮮半島]]に近いこともあって韓国などの電波との混信も少なくなかったが、[[地上デジタルテレビ放送]]やケーブルテレビ網の整備、[[FM補完中継局]]の開始とともに解消されつつある。 |

島根県は平地が少なく起伏に富んだ地形の地域が多い。そのため、テレビやラジオの受信環境は必ずしも安定しているとは言えない。そのため、共聴設備やケーブルテレビ経由での受信が必須となる地域も多い。また、[[朝鮮半島]]に近いこともあって韓国などの電波との混信も少なくなかったが、[[地上デジタルテレビ放送]]やケーブルテレビ網の整備、[[FM補完中継局]]の開始とともに解消されつつある。 |

||

{{節スタブ}} |

{{節スタブ}} |

||

| 962行目: | 982行目: | ||

* [[99年の愛〜JAPANESE AMERICANS〜]] (2010年、TBS) |

* [[99年の愛〜JAPANESE AMERICANS〜]] (2010年、TBS) |

||

* [[母さん、俺は大丈夫]] (2015年、[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]) |

* [[母さん、俺は大丈夫]] (2015年、[[日本テレビ放送網|日本テレビ]]) |

||

* [[VIVANT]](2023年、TBS「[[日曜劇場]]」) - [[奥出雲町]]・[[松江市]] |

|||

=== 小説 === |

=== 小説 === |

||

| 988行目: | 1,009行目: | ||

* [[美味しんぼ]] |

* [[美味しんぼ]] |

||

* [[水木しげるの古代出雲]]([[水木しげる]]) |

* [[水木しげるの古代出雲]]([[水木しげる]]) |

||

*ナイーヴ([[二宮ひかる]]) - 主人公の一人、藤沢麻衣子の父親は家族を捨てて失踪中であったが、松江に住んでいることが作中で判明。病気見舞いのため松江市を訪れる。父は大学の卒論のテーマに小泉八雲を扱い、幼い |

*ナイーヴ([[二宮ひかる]]) - 主人公の一人、藤沢麻衣子の父親は家族を捨てて失踪中であったが、松江に住んでいることが作中で判明。病気見舞いのため松江市を訪れる。父は大学の卒論のテーマに小泉八雲を扱い、幼いころの麻衣子にも『[[怪談 (小泉八雲)|怪談]]』の話をしていた。 |

||

* [[シノハユ]]([[五十嵐あぐり]]) - 作中に[[玉造温泉]]、[[くにびき]]メッセ |

* [[シノハユ]]([[五十嵐あぐり]]) - 作中に[[玉造温泉]]、[[くにびき]]メッセなどが登場する。 |

||

=== アニメ === |

=== アニメ === |

||

| 1,017行目: | 1,038行目: | ||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| ⚫ | |||

* [[:Category:島根県の建築物|島根県の建築物]] |

* [[:Category:島根県の建築物|島根県の建築物]] |

||

* [[:Category:島根県の自然景勝地|島根県の自然景勝地]] |

* [[:Category:島根県の自然景勝地|島根県の自然景勝地]] |

||

| 1,026行目: | 1,046行目: | ||

== 外部リンク == |

== 外部リンク == |

||

| ⚫ | |||

{{Wiktionary}} |

{{Wiktionary}} |

||

{{Wikiquote}} |

{{Wikiquote}} |

||

| 1,045行目: | 1,066行目: | ||

|years=[[1871年]] -|years2=}} |

|years=[[1871年]] -|years2=}} |

||

{{S-aft|after=-----|表記=次}} |

{{S-aft|after=-----|表記=次}} |

||

{{ |

{{s-end}} |

||

{{日本の都道府県}} |

{{日本の都道府県}} |

||

2024年4月28日 (日) 01:14時点における最新版

| しまねけん 島根県 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

| |||||

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 中国地方(山陰地方) | ||||

| 団体コード | 32000-5 | ||||

| ISO 3166-2:JP | JP-32 | ||||

| 面積 |

6,707.81km2 | ||||

| 総人口 |

643,810人[編集] (推計人口、2024年5月1日) | ||||

| 人口密度 | 96人/km2 | ||||

| 隣接都道府県 |

| ||||

| 県の木 | クロマツ | ||||

| 県の花 | ボタン | ||||

| 県の鳥 | ハクチョウ | ||||

| 他のシンボル |

県の魚:トビウオ 県民歌:薄紫の山脈(1951年制定) | ||||

| 島根県庁 | |||||

| 知事 | 丸山達也 | ||||

| 法人番号 | 1000020320005 | ||||

| 所在地 |

〒690-8501 島根県松江市殿町1番 北緯35度28分20秒 東経133度03分01秒 / 北緯35.4722度 東経133.0503度座標: 北緯35度28分20秒 東経133度03分01秒 / 北緯35.4722度 東経133.0503度  | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| |||||

| ウィキポータル | 日本の都道府県/島根県 | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

島根県(しまねけん)は、日本の中国地方(山陰地方)にある県。県庁所在地は松江市。

本州西部に位置し、山陰地方の西側を占める。離島の隠岐諸島や竹島[注釈 1]なども含む。

旧令制国における出雲国・石見国・隠岐国の3国に相当する。現在でも県内の地域分類として出雲地方・石見地方・隠岐地方の3区分が用いられることがある。

名称[編集]

島根県の名称の由来は、県庁の置かれた松江城が、かつて旧島根郡(嶋根郡)に属していたためとされる。「嶋根」の名は、古代の『出雲国風土記』において八束水臣津野命(やつかみずおみつののみこと)が命名したと伝えられる[1]。

1871年(明治4年)7月の廃藩置県の直後には旧松江藩の領地に『松江県』が設置された。その4ヶ月後、同年11月に松江県は周辺の他県と合併して改称し、ここに『島根県』が成立した[1]。

この改称の理由については、「明治維新において松江藩が倒幕に消極的であったため」と伝えられている[1]。

尚、松江城下町(現在の松江市)は松江城が立地する島根郡(大橋川以北。橋北)だけでなく、意宇郡(大橋川以南。橋南)にもまたがる。

地理[編集]

広袤(こうぼう)[編集]

国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調によると、島根県の面積は6707.81平方キロメートルである[2]。北東方向から西南方向へかけて、細長い形に広がった県である。

国土地理院地理情報 によると島根県の東西南北それぞれの端は以下の位置で、東西の長さは155.45 km、南北の長さは326.52kmである[注釈 2]。

地形[編集]

出雲地方[編集]

- 山岳:猿政山、吾妻山、烏帽子山、大万木山、京羅木山、船通山、琴引山

- 平野:出雲平野、松江平野、安来平野

- 湖沼:中海(錦浜)、宍道湖、神西湖

- 河川:神戸川、斐伊川、伯太川、飯梨川、大橋川、意宇川

- 峠:赤名峠

- 半島:島根半島(八束水臣津野命による国引きでできたという神話がある)

- 島:大根島、江島、嫁ヶ島、経島(ふみしま)

- その他:日御碕、地蔵崎(地蔵埼)、稲佐の浜

- 東部(出雲)地域は経済圏・文化圏が鳥取県西部(西伯耆、特に米子市、境港市)に近いため、一緒にして「宍道湖・中海地域」という扱いをされることもある。(例:雲伯、雲伯方言など)

石見地方[編集]

- 山岳:三瓶山、大江高山火山群、恐羅漢山、安蔵寺山、春日山、青野山、冠山山地

- 高原:石見高原、三瓶高原

- 湖沼:蟠竜湖

- 河川:高津川、益田川、周布川、江の川、匹見川

- 峠:野坂峠、蕪坂峠

- 島:高島

- その他:石見畳ヶ浦、三瓶小豆原埋没林、

- 西部(石見)は経済圏・文化圏が山口県、広島県(特に広島市)と近く、交流も深い。

隠岐地方[編集]

自然公園[編集]

- 国立公園

- 国定公園

- 県立自然公園

- 清水月山県立自然公園

- 鬼の舌震県立自然公園

- 宍道湖北山県立自然公園

- 立久恵峡県立自然公園

- 竜頭八重滝県立自然公園

- 江川水系県立自然公園

- 断魚渓・観音滝県立自然公園

- 千丈渓県立自然公園

- 浜田海岸県立自然公園

- 蟠竜湖県立自然公園

- 青野山県立自然公園

ラムサール条約登録地域[編集]

気候[編集]

県内全域が日本海側気候であるが、日本海側気候の地域としては最西南端にあるため比較的温和な気候で沿岸部に豪雪地帯はない。しかし年間を通じて湿度が高く、降雨回数も多い。曇り・雨の日が晴れの日より多い。

東部沿岸部(出雲沿岸部および宍道湖周辺)[編集]

松江市や出雲市など東部の沿岸部は、西部に比べると冬期の平均気温が低いものの、松江市の1月平均気温は4.3℃と、京都市や太平洋側の大都市である愛知県名古屋市とほとんど同じで、比較的温暖である。出雲市より松江市と東へいくほど雪が多いが、松江市の年降雪量は89cmと、鳥取県の米子市の133cmと比べると少なくなっている。年に1,2回、15 cm - 30cm程度のまとまった積雪があるものの、最低気温が比較的高いこともあり数日で溶けることがほとんどで、根雪となった年は非常に少ない(松江市の根雪は1961年以降で2011年/1984年/1977年/1963年の4回のみ)。しかしながら、大陸に近いために数年に一度の猛烈な寒気団に覆われると、沿岸部でも日中の気温が氷点下の真冬日になることもある。夏は熱帯夜も数日あるが、山陽地方の沿岸部と比べると暑さは穏やかである。

西部沿岸部(石見沿岸部)[編集]

浜田市、大田市、益田市、江津市など県西部の沿岸部においては冬期の気温は比較的高めで1月の平均気温は約5.0 - 6.0℃と東京都心や大阪市とほとんど同じで、温暖である。日本海側気候から九州型太平洋側気候への遷移地帯に属し、冬期の降水は雨が多く、積雪しても数センチメートル程度にとどまることが多く、大雪となることは少ない。梅雨末期に梅雨前線の影響で大雨となることがあり、過去にも山陰豪雨(1983年)や2013年の豪雨で被害を受けた地域がある。夏は熱帯夜も数日あるが、山陽地方の沿岸部と比べると暑さは穏やかである。

内陸部[編集]

内陸部は1月平均気温が0.0 - 3.0℃程と寒さが厳しく、飯南町赤名(-13.5度、2012/2/19)、弥栄(-16.3度、2012/2/19)、瑞穂(-15.2度、2012/2/19)、六日市(-13.4度、1981/2/28)などでは氷点下15℃程度まで冷え込んだことがある。[3] 西部の津和野町と吉賀町を除いて全域が豪雪地帯に指定されており、標高の高い地域では1m程度の積雪に達する年もある。夏の夜は涼しく、熱帯夜となることはほとんどない。

| 平年値 (月単位) |

隠岐 | 出雲・沿岸部 | 出雲・内陸部 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 隠岐の島町 西郷 |

隠岐の島町 西郷岬 |

海士 | 松江市 鹿島 |

松江 | 斐川 | 出雲 | 奥出雲町 横田 |

雲南市 掛合 |

飯南町 赤名 | ||

| 平均 気温 (°C) |

最暖月 | 25.6 (8月) |

25.8 (8月) |

25.6 (8月) |

26.3 (8月) |

25.8 (8月) |

24.0 (8月) |

24.5 (8月) |

23.4 (8月) | ||

| 最寒月 | 3.9 (2月) |

4.5 (2月) |

4.4 (2月) |

4.2 (1月) |

4.5 (2月) |

0.7 (2月) |

2.3 (2月) |

0.4 (1、2月) | |||

| 降水量 (mm) |

最多月 | 211.6 (9月) |

227.0 (7月) |

218.0 (9月) |

240.5 (7月) |

236.2 (7月) |

234.2 (7月) |

257.1 (7月) |

282.2 (7月) | ||

| 最少月 | 110.4 (10月) |

96.4 (2月) |

104.7 (4月) |

114.5 (4月) |

96.3 (2月) |

103.4 (4月) |

120.7 (4月) |

116.5 (10月) | |||

| 平年値 (月単位) |

石見・沿岸部 | 石見・内陸部 | |||||||||

| 大田 | 浜田 | 益田 | 益田市 高津 |

川本 | 邑南町 瑞穂 |

浜田市 弥栄 |

津和野 | 吉賀 | 吉賀町 六日市 | ||

| 平均 気温 (°C) |

最暖月 | 26.5 (8月) |

26.2 (8月) |

26.8 (8月) |

24.2 (8月) |

23.9 (8月) |

23.6 (8月) |

25.7 (8月) |

24.5 (8月) | ||

| 最寒月 | 4.9 (1、2月) |

5.8 (2月) |

5.4 (1、2月) |

2.7 (1月) |

0.8 (1月) |

1.5 (1月) |

3.0 (1月) |

1.9 (1月) | |||

| 降水量 (mm) |

最多月 | 246.3 (7月) |

257.7 (7月) |

223.9 (6月) |

260.2 (7月) |

260.6 (7月) |

340.0 (7月) |

285.6 (7月) |

337.4 (6月) | ||

| 最少月 | 98.3 (2月) |

90.9 (2月) |

87.9 (2月) |

112.5 (2月) |

109.2 (11月) |

130.4 (4月) |

99.7 (12月) |

76.8 (12月) | |||

自治体[編集]

県下には8市・5郡・10町・1村がある。

島根県では、町は川本町のみ「まち」で、それ以外は全て「ちょう」、村は「むら」と読む。

東部(出雲地域)[編集]

旧出雲国の区域(ただし出雲市の一部、飯南町の一部は旧石見国)

- 松江圏域

- 出雲圏域

- 雲南圏域

西部(石見地域)[編集]

- 浜田圏域

- 益田圏域

- 大田圏域

隠岐(隠岐地域)[編集]

旧隠岐国の区域

- 隠岐圏域

市町村合併[編集]

| 昭和51年4月 | 平成23年1月 | 平成24年1月 | ||

|---|---|---|---|---|

| 出雲地方 | 松江市(旧制) | 松江市(新制) | 松江市 (平成23年8月1日 東出雲町を編入合併) | |

| 八束郡 | 鹿島町 | |||

| 島根町 | ||||

| 美保関町 | ||||

| 八雲村 | ||||

| 玉湯町 | ||||

| 宍道町 | ||||

| 八束町 | ||||

| 東出雲町 | ||||

| 安来市(旧制) | 安来市(新制) | 安来市 | ||

| 能義郡 | 広瀬町 | |||

| 伯太町 | ||||

| 仁多郡 | 横田町 | 奥出雲町 | ||

| 仁多町 | ||||

| 出雲市(旧制) | 出雲市(新制) | 出雲市 (平成23年10月1日 斐川町を編入合併) | ||

| 平田市 | ||||

| 簸川郡 | 大社町 | |||

| 湖陵町 | ||||

| 多伎町 | ||||

| 佐田町 | ||||

| 斐川町 | ||||

| 大原郡 | 大東町 | 雲南市 | ||

| 加茂町 | ||||

| 木次町 | ||||

| 飯石郡 | 三刀屋町 | |||

| 掛合町 | ||||

| 吉田村 | ||||

| 頓原町 | 飯南町 | |||

| 赤来町 | ||||

| 石見地方 | 大田市(旧制) | 大田市(新制) | 大田市 | |

| 邇摩郡 | 温泉津町 | |||

| 仁摩町 | ||||

| 江津市(旧制) | 江津市(新制) | 江津市 | ||

| 邑智郡 | 桜江町 | |||

| 邑智町 | 美郷町 | |||

| 大和村 | ||||

| 石見町 | 邑南町 | |||

| 瑞穂町 | ||||

| 羽須美村 | ||||

| 川本町 | ||||

| 浜田市(旧制) | 浜田市(新制) | 浜田市 | ||

| 那賀郡 | 旭町 | |||

| 金城町 | ||||

| 三隅町 | ||||

| 弥栄村 | ||||

| 益田市(旧制) | 益田市(新制) | 益田市 | ||

| 美濃郡 | 美都町 | |||

| 匹見町 | ||||

| 鹿足郡 | 津和野町(旧制) | 津和野町(新制) | 津和野町 | |

| 日原町 | ||||

| 六日市町 | 吉賀町 | |||

| 柿木村 | ||||

| 隠岐地方 | 隠岐郡 | 西郷町 | 隠岐の島町 | |

| 布施村 | ||||

| 五箇村 | ||||

| 都万村 | ||||

| 西ノ島町 | ||||

| 海士町 | ||||

| 知夫村 | ||||

都市圏[編集]

- ※かつて八束町、美保関町は米子都市圏の一部を構成していた。

歴史[編集]

原始・古代[編集]

- 島根県下では、旧石器時代の遺跡は松江市とその周辺および中国山地の中央部辺り(旧瑞穂町)とで15カ所ほど知られている。宍道湖北岸の遺跡からは瑪瑙製台形様石器[注釈 3]や瑪瑙もしくは玉髄製の台形様石器、石核、剥片、凝灰岩製石核などが出土している。

- 旧石器時代 約2万年前に姶良火山灰(AT)が降る。また隠岐産の黒曜石が出回り始める。

- 縄文時代の草創期(約1万3千-1万年前)や早期(約1万年前-6千年前)には、古中海湾沿岸部に縄文「集落」が形成され、海面上昇で古宍道湖が出来、沿岸に縄文人が進出してくる。続く前期(約6千年前-5千年前)には、アカホヤ火山灰(AKh)が降る。古中海湾・古宍道湖湾の広がり最大となる。山陰各地にも縄文集落が現れ、貝塚ができる。中期(約5千年前-4千年前)には瀬戸内地方や九州地方との交流進む。山間部にも交流拠点集落現れる。後期(約4千年前-3千年前)に入り、大きな縄文集落が作られる。このころに三瓶山の大平山の噴火が起こる。噴出物の流失物で出雲平野の骨格できる。晩期(約3千前-2千数百年前)には、山陰西部で九州との交流活発になる。打製石器の土掘り具(石斧など)が盛んに使用されるようになる。

- 県東部の出雲地方は、古代日本において最も文化の発達した地域の一つであった。特に弥生時代においては、大量の青銅器が出土した荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡や、大型の四隅突出型墳丘墓(安来市古代出雲王陵の丘、出雲市西谷墳墓群)があり早期に鉄器を有するなど、特徴的でかつ先進的な文化が山陰一帯に存在し、その中心的勢力が島根東部から鳥取県西部にかけて存在した。詳細は「古代出雲」を参照

- 古墳時代には雲南市加茂町の神原神社古墳から「卑弥呼の鏡」と言われる景初3年(239年)銘のある三角縁神獣鏡が出土している。6世紀半ばごろに山代二子塚古墳(松江市)という94メートルの大前方後方墳が築かれる。少し遅れておよそ91メートルの今市大念寺古墳(出雲市)が築かれる。出雲の東西に拮抗する大古墳が築かれたが、7世紀初頭には二子塚のすぐ東隣に一辺45メートルの大型方墳(山代方墳)を築いている。前方後方墳から方墳に移行したは大和政権の大王陵の変化と同じである。

- 奈良時代に記された『古事記』『日本書紀』『出雲国風土記』に、出雲を舞台としたスサノオや大国主の神話が語られるなど、朝廷においてもその存在は大きなものであった。また神話にその創建が語られている出雲大社は、代々出雲国造家がその祭祀を司り現在に至っている。

中世[編集]

- 隠岐は古来より流刑の地とされ、鎌倉期の後鳥羽上皇・後醍醐天皇をはじめ多くの貴人が流されたが、これにより京文化が伝播して隠岐独自の文化が生まれ、また明治維新期の隠岐騒動にも結びついたと言われる。

- 県西部の石見地方には、飛鳥時代を代表する歌人柿本人麻呂の伝承が多く残されており、この地域を詠んだ歌が多く『万葉集』に残されている。

- 鎌倉時代の石見地方では、源平の争乱で、西国では少ない源氏方として一ノ谷の戦いや壇ノ浦の戦いで軍功をあげた藤原兼高が益田兼高と改め、所領の益田庄に七尾城を築城して本拠とした。

- 室町時代は京極氏や山名氏がこの地の守護大名となった。戦国時代に入ると、守護代であった尼子経久が京極氏を追放し、月山富田城(安来市)を拠点として中国地方一帯に覇を唱え、たたら製鉄の経営を行った。またこの時期に開発された大森銀山は、大内氏と尼子氏による熾烈な争奪戦が繰り広げられたが、最終的に毛利氏によって支配され、江戸幕府成立後に幕府直轄領となった。

近世[編集]

- 出雲地方

- 江戸時代には堀尾吉晴が出雲・隠岐24万石で入封し、松江城を築いた。松江藩はその後は京極氏を経て、徳川家康の流れを汲む結城松平氏の松平直政が入国し、幕末に至った。なお、松江藩には広瀬藩と母里藩(ともに1666年創設)という支藩があり、一時的に松江新田藩(1701年から1704年)という支藩も置かれていた。松江藩ではたたら製鉄の隆盛で、安来などの港が北前船で繁栄した。

- 石見地方

- 隠岐地方

近・現代[編集]

- たたら製鉄が衰退し、木炭産業に移行するとともに、鉄山師の一部は雲伯鉄鋼合資会社の設立などにより和式製鉄法の近代化を行い現在に至っている。一部、古来のたたら製鉄が再現され少量操業も行っている。

年表[編集]

- 659年(斉明5年) - 出雲国造に命じて神の宮(杵築大社:きづきたいしゃ)を造らせる。1871年(明治4年)に出雲大社と改称。

- 733年 - 『出雲国風土記』成立。

- 1221年 - 承久の乱で敗れた後鳥羽上皇が隠岐に配流される。

- 1332年 - 後醍醐天皇が隠岐に配流される(元弘の乱)。

- 1333年 - 後醍醐天皇が隠岐から脱出(鎌倉幕府滅亡、建武政権樹立へ至る)。

- 1566年 - 尼子義久が毛利元就に降伏。

- 1600年 - 堀尾吉晴が富田城に入る。

- 1611年 - 松江城築城。

- 1617年 - 亀井政矩が津和野藩主となる。

- 1619年 - 古田重治が浜田藩主となる。

- 1868年 - 隠岐騒動

- 1869年(明治2年)

- 1870年(明治3年)

- 1871年(明治4年)

- 1872年(明治4年)

- 1876年(明治9年)

- 1881年(明治14年)

- 1889年(明治22年)

- 1891年(明治24年) - ラフカディオ・ハーンが松江の塩見縄手に住み、『知られざる日本の面影』を執筆。

- 1927年(昭和2年) - 邑智郡川本村が町制施行、邑智郡川本町が発足。

- 1939年(昭和14年)9月 - 赤痢が流行。県内の患者1040人以上[4]。

- 1940年(昭和15年)

- 1941年(昭和16年)

- 1943年(昭和18年)9月19日 - 西日本一帯に集中豪雨。県内は死者約500人、行方不明者14人、家屋全壊約2300戸などの被害[5]。

- 1947年(昭和22年)11月30日から12月1日 - 昭和天皇の戦後巡幸[6]。

- 1952年(昭和27年)

- 1954年(昭和29年)

- 1955年(昭和30年)

- 1956年(昭和31年) - 島根県庁の別館から出火、離れの一部の建物を除き約3000坪が全焼。

- 1957年(昭和32年)

- 1969年(昭和44年)

- 2004年(平成16年)8月 - 全国高等学校総合体育大会が島根県を主会場に開催。

- 2005年(平成17年)

- 1月1日 - 飯石郡赤来町、頓原町が新設合併して飯南町が発足。

- 3月22日 - 旧・出雲市、平田市、簸川郡大社町、湖陵町、多伎町、佐田町が合併し、新・出雲市が発足。

- 3月31日 - 仁多郡仁多町、横田町が新設合併して奥出雲町が発足。

- 3月31日 - 旧・松江市、八束郡鹿島町、美保関町、八雲村、玉湯町、宍道町、八束町が合併し、新・松江市が発足。

- 9月25日 - 旧・鹿足郡津和野町、日原町が合併し、新・津和野町が発足。

- 10月1日 - 鹿足郡六日市町、柿木村が新設合併して吉賀町が発足。

- 10月1日 - 旧・浜田市、那賀郡三隅町、旭町、金城町、弥栄村が合併し、新・浜田市が発足。これに伴い那賀郡は消滅。

- 10月1日 - 旧・大田市、邇摩郡温泉津町、仁摩町が合併し、新・大田市が発足。これに伴い邇摩郡は消滅。

- 2007年(平成19年)

- 2011年(平成22年)

- 2012年(平成23年)

- 2018年(平成30年)

人口[編集]

人口規模[編集]

最盛期[編集]

島根県の人口は、県民歌『薄紫の山脈』の歌詞に「九十万の県民の……」とある[11]ように、1950年代には90万人を超えていた。1955年(昭和30年)には約93万人に達した[12]。

人口減少[編集]

しかし、以後は減少傾向が続き2014年(平成26年)には70万人を割った[13]。翌2015年(平成27年)の第20回国勢調査では69万4,352人と記録された。

1920年(大正9年)の第1回国勢調査では71万4,712人であったため、第1回調査に対する人口の増減率では全国の都道府県で本県が最下位となった[12]。また第1回調査での人口を以後の調査で下回った、全国で最初の都道府県となった(太平洋戦争による大規模な疎開の発生によって第6回調査(昭和22年)のみ一時的に急減した東京都を除く)。

地域別に見ると、出雲地域は1950年代から2020年代にかけて50万人前後のほぼ横ばいで推移しているのに対し、石見地域と隠岐地域はそれぞれ38万人から18万人、4万人から2万人と半減しており、二大都市である松江市・出雲市への集積が進んでいる[14]。

県外との比較[編集]

日本の都道府県人口としては、隣接する鳥取県に次ぎ全国で2番目に少ない。また政令指定都市の中で最少の静岡市よりも少ない。人口密度は、西日本では高知県に次いで低い。

課題[編集]

島根県の『県民ホットライン』には、県民が考える人口減少の要因として「はっきり言って魅力がない」「働ける職場がない」「医療・福祉が十分でない」「人間関係が保守的で変化を拒む気風は煩わしいから嫌だと思われている」などの意見が2015年までに寄せられた[12]。

県はそれらの意見に対し、解決策として「県内産業の振興と雇用の確保」「企業誘致の推進と観光振興」「売れる農林水産品づくり」「県外からのUターン・Iターン対策」の4つを提唱した[12]。

統計[編集]

2018年(平成30年)の合計特殊出生率は1.74で、沖縄県に次いで全国2位。自然増減率は-0.71%で全国41位、社会増減率は+0.01%の転入超過で全国14位だった。

| 増加 0.0 - 2.49 % | 減少 0.0 - 2.5 % 2.5 - 5.0 % 5.0 - 7.5 % 7.5 - 10.0 % 10.0 % 以上 |

都市圏[編集]

10万人以上の都市雇用圏(2015年国勢調査時点の10%都市圏)

| |||

| 島根県と全国の年齢別人口分布(2005年) | 島根県の年齢・男女別人口分布(2005年) | ||

■紫色 ― 島根県

■緑色 ― 日本全国 |

■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 | ||

島根県の人口の推移 | |||

| 総務省統計局 国勢調査より | |||

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

政治[編集]

県政[編集]

財政[編集]

平成16年度以降の財政力指数は、都道府県の中で19年間ワースト1である[15]。

国政[編集]

衆議院の小選挙区が2。参議院では、島根県選挙区として全県で1区を構成していたが、2016年の第24回参議院議員通常選挙より鳥取県選挙区と合区され、鳥取県とともに1区を構成する合同選挙区が創設された。

経済・産業[編集]

農業[編集]

全国的な流れと同様に島根県においても農業の衰退が進んでおり、島根県の総農家数・耕地面積・農業生産額も年々低下している。農業生産額の割合では、米が全生産額の33.3%で最も多く、野菜が16.2%、乳用牛が13.7%、肉用牛が13.6%を占めている[16]。特産品としては米(仁多米、きぬむすめなど)、ブドウ、西条柿、牛肉、メロンなどがある。付加価値が高く、観光との相乗効果が見込める薬草やハーブの栽培にも力を入れている[17]。

水産業[編集]

日本海に面しているため漁業が盛んに行われており、総漁獲量(2011年)は15万3,000トン[19] で中国・四国地方で最も漁獲量の多い県である。

2010年の調査では、ベニズワイガニの漁獲量が5,163トンで全国1位、ブリ類の漁獲量が17,963トンと全国1位、アジ類の漁獲量が33,432トンで全国2位を誇っている[20]。 また、宍道湖などで採れるしじみは、2014年(平成26年)には3622トンで4年ぶりに日本一の漁獲高となった[21]。

- 漁業従事者数(2008年) - 3,689人[22]

- 漁業経営体数(2008年) - 2,343経営体[22]

- 漁業総船隻数(2008年) - 3,240隻[22]

- 総漁獲量(2011年) - 15万3,000トン[19]

- 総生産額(2011年) - 200億円[19]

建設業[編集]

島根県では、建設事業者数は4,657社で全事業者数の約12%、従業員数でも32,723人と全産業の従業員数の約11%を占めている[23]。全国では、建設業の全産業に占める事業所数は9.7%・従業員数は6.9%[24] となっており全国と比べても島根県でも建設業が占める割合が大きくなっている。

特に公共工事の比率は66.94%と高知県に次いで全国2位[25] と高く建設業において公共事業が大きな役割を担っている。しかし近年の国や県・市町村の財政難などから公共事業は減少しており、建設業を取り巻く環境は厳しくなっている。

製造業[編集]

島根県の製造品出荷額等は9,840億円(2010年)[26] であり鉄鋼が1,578億円(2010年)[26] と最も高い割合を占めている。江戸時代から明治時代にかけてたたら製鉄が栄え、古くからの鉄鋼技術を背景に島根県では鉄鋼産業が盛んに行われておりプロテリアル(旧・日立金属)や東洋製鉄、NTN鋳造など鉄鋼関連の企業が多数集積している。この他、情報通信機械が1,565億円、電子部品・デバイスが1,295億円と続いている[26]。

情報通信機械の分野では出雲市に本社を置く島根富士通がノートパソコンの生産拠点を構えており、出雲市の本社工場では年間200万台のノートパソコンが生産されている。

製造業出荷額等は2010年の統計データでは、島根富士通や島根島津・出雲村田製作所などが本社・工場を構える斐川町(当時)が2,634億円[26] と県内の市町村でトップとなっている。なお、斐川町は2011年に出雲市と合併しており、2010年時点の統計では、出雲市が3,818億円が製造業出荷額等でトップとなっている[26]。

- 鉄鋼関係 - 銑鉄鋳物・特殊鋼など。プロテリアル・プロテリアルプレシジョン(安来市)、NTN鋳造(出雲市)など。

- 電機関係 - ノートパソコン・電子部品など。島根富士通・島根島津・出雲村田製作所(出雲市)、島根三洋電機・ホシザキ(雲南市)など。

- 輸送機械関係 - 農機具・自動車部品など。自動車用シール部品最大手の島根イーグル(雲南市)三菱マヒンドラ農機・ヤンマーキャステクノ(松江市)など。

- 食料品関係 - 浜田市などで水産加工品などが生産されている。

小売業[編集]

島根県の小売業の年間商品販売額は1999年の約8,463億4,700万円、事業所数は1994年の12,018事業所、従業員数は2002年の50,546人をピークにそれぞれ年々減少傾向にある[27]。2009年現在では、年間商品販売額は約7317億5,300万円事業所数は8,952事業所、従業員数は45,628人となっている[27]。

百貨店(日本百貨店協会に加入している店舗)は存在しない[28]。2024年1月14日まで一畑百貨店松江店(松江市)が営業していたが、同日をもって閉店したことにより「百貨店ゼロの県」となった[29][30]。

大型スーパーでは、イオンモールなどのイオングループ複数社や、広島県のイズミなどが島根県内で総合スーパー(GMS)やショッピングセンターなどを展開している。出店が進む一方で、競争が激化し2000年代にはマイカル(現:イオンリテール)の浜田サティ (現在のゆめマート浜田)や出雲サティ、ジャスコ(現:イオンリテール)の浜田店(現在はトライアルが出店)や平田店(現在はショッピングセンターViVAが出店)などが閉店している。

地場スーパーには、みしまや、ふくしま、フーズマーケット ホック、グッディー、キヌヤ、ラピタといった店舗がある。

観光業[編集]

島根県の観光入込客延べ数は、年間33,158千人(2015年)[31] となっている。観光入込客延べ数変動の要因は尾道松江線の全線開通や松江城が国宝に指定されたこととなっている[31]。

市町村別の上位では、出雲市が12,495,489人と最も多く、次いで松江市が 10,061,918人、浜田市が 1,825,247人となっている[31]。観光施設では、出雲大社が607万6千人と最も多くの観光客を集めている[31]。

県外からの観光客入り込み割合は、広島県が22.9%、近畿地方が18.7%、関東地方が13.1%となっている。中国地方4県の合計では、県外観光客入込客数全体の5割近くを占める[31]。

島根県の観光客による観光消費額は1,367億円(平成27年度)と推定されており、観光消費額が県内に及ぼす経済波及効果は1,634億億円と推定されている[31]。

県内に本社を置く主要企業[編集]

- 製造業

- 金融業

- サービス(その他)

- テクノプロジェクト(松江市)

- ネットワーク応用通信研究所(松江市)

- 卸・小売業

- みしまや(松江市)

- ウシオ(グッディー)(出雲市)

- フーズマーケット ホック(安来市)

- キヌヤ(益田市)

- ジュンテンドー(益田市)

- その他

県内に拠点事業所を置く主要企業[編集]

指定金融機関など[編集]

- 山陰合同銀行(ごうぎん)

- 島根県農業協同組合(JAしまね)

生活・交通[編集]

警察[編集]

島根県警察本部の管轄にある。2005年(平成17年)4月1日に再編が行われ、以下の12警察署が置かれている。

- 松江警察署(松江市):松江市

- 安来警察署(安来市):安来市

- 雲南警察署(雲南市):雲南市・奥出雲町・飯南町

- 出雲警察署(出雲市):出雲市

- 大田警察署(大田市):大田市

- 川本警察署(川本町):川本町・美郷町・邑南町

- 江津警察署(江津市):江津市

- 浜田警察署(浜田市):浜田市

- 益田警察署(益田市):益田市

- 津和野警察署(津和野町):津和野町・吉賀町

- 隠岐の島警察署(隠岐の島町):隠岐の島町

- 浦郷警察署(西ノ島町):海士町・西ノ島町・知夫村

海上保安庁[編集]

第八管区海上保安本部の管轄にある。

- 境海上保安部(鳥取県境港市)

- 隠岐海上保安署(島根県隠岐郡隠岐の島町)

- 浜田海上保安部(島根県浜田市)

交通[編集]

空港[編集]

鉄道[編集]

県内一帯で普通列車の本数は毎時1本以下となっており、県内における営業列車の運用は臨時列車を除きすべて当日中に終了する(=日付越えの運用は行われていない)。

- 現行の鉄道路線

- 廃止された鉄道路線

- 建設が凍結された鉄道路線(未成線)

バス事業者[編集]

島根県内を運行する路線バス事業者(リムジンバス、デマンドバス、自治体バスを除く)。

道路[編集]

- 高速道路

- 山陰自動車道(安来 - 出雲、出雲多伎 - 大田中央・三瓶山、仁摩・石見銀山 - 石見福光、江津 - 浜田JCT、浜田 - 石見三隅、遠田 - 久城、高津 - 須子)

- 松江自動車道(雲南吉田 - 宍道JCT)

- 浜田自動車道(瑞穂 - 浜田)

- 中国自動車道(六日市)

- 一般道路

- 国道9号

- 国道54号

- 国道180号

- 国道184号

- 国道186号

- 国道187号

- 国道191号

- 国道261号

- 国道314号

- 国道375号

- 国道431号

- 国道432号

- 国道485号

- 国道488号

- 島根県の県道一覧

フェリー・高速船[編集]

医療・福祉[編集]

教育[編集]

大学[編集]

国立大学[編集]

公立大学[編集]

なお、島根県内に本部を置く私立大学・短期大学はない[32]。かつては島根中央女子短期大学が存在した。他都道府県に本部を置く大学のキャンパスはある。

通信制大学[編集]

私立[編集]

- 放送大学 島根学習センター(松江市)

短期大学[編集]

公立[編集]

- 島根県立大学短期大学部(松江市)

私立[編集]

- 大阪健康福祉短期大学 松江キャンパス・安来キャンパス(松江市・安来市)

高等専門学校[編集]

国立[編集]

- 松江工業高等専門学校(松江市)

専修学校[編集]

特別支援学校[編集]

高等学校[編集]

中学校[編集]

小学校[編集]

幼稚園[編集]

学校教育以外の施設[編集]

農業大学校[編集]

職業能力開発短期大学校[編集]

図書館[編集]

博物館[編集]

美術館[編集]

マスメディア[編集]

新聞[編集]

- 『山陰中央新報』(松江市)

- 『島根日日新聞』(出雲市)

- 『日本海新聞(鳥取県)、『中国新聞』(広島県)、『産経新聞』(大阪府)も一部地域で販売されている。

- 『毎日新聞』『日本経済新聞』は東部(出雲、隠岐)では大阪本社、西部(石見)では福岡県の西部本・支社で発行された版が販売されている。そのため同一県内でありながら、同じ新聞でも記事の内容に違いがある(旅行会社の広告の場合、東部では関西国際空港や伊丹空港、新大阪駅の出発が多いのに対し、西部では福岡空港や博多駅の出発が多くなっている)。なお、『朝日新聞』は2008年(平成20年)に全県下が大阪本社発行版の販売に変更されており、『読売新聞』も2009年(平成21年)6月1日から全県下で大阪本社発行版の販売に切り替わった。

情報誌[編集]

- 『山陰ウインク』(松江市)

放送[編集]

テレビ局・ラジオ局[編集]

- NHK松江放送局(松江市)

- さんいん中央テレビ (TSK) - FNN:フジテレビ系列(松江市)

- エフエム山陰(V-air、松江市)

- 鳥取県の山陰放送(BSS。TBS系列)、日本海テレビ (NKT、日本テレビ系列)(テレビは松江がメイン送信所[注釈 4])を含め、山陰準広域圏を形成している。島根県にはフジテレビ系以外の民放テレビ局はない。更に山陰地方には ANN(テレビ朝日)系列局やTXN(テレビ東京)系列局もないため、ケーブルテレビ経由で県外の系列局を視聴する形となっている[注釈 5]。テレビ朝日系に関してはキー局のテレビ朝日が松江支局を島根県の取材拠点として設置。益田市・鹿足郡を除く県西部については広島ホームテレビ、益田市・鹿足郡については山口朝日放送が取材担当している。

ケーブルテレビ局[編集]

コミュニティFM[編集]

島根県の電波事情[編集]

島根県は平地が少なく起伏に富んだ地形の地域が多い。そのため、テレビやラジオの受信環境は必ずしも安定しているとは言えない。そのため、共聴設備やケーブルテレビ経由での受信が必須となる地域も多い。また、朝鮮半島に近いこともあって韓国などの電波との混信も少なくなかったが、地上デジタルテレビ放送やケーブルテレビ網の整備、FM補完中継局の開始とともに解消されつつある。

この節の加筆が望まれています。 |

通信社[編集]

文化・スポーツ[編集]

方言[編集]

食文化[編集]

- 郷土料理

- 郷土銘菓

住文化[編集]

伝統工芸[編集]

- 伝統工芸品

スポーツ[編集]

- チーム

- 島根スサノオマジック:B.LEAGUE所属。

- FC神楽しまね(松江市):JFL所属。

- SC松江(松江市):島根県社会人サッカーリーグ所属。

- 浜田FCコスモス(浜田市):中国サッカーリーグ所属。

- E-WING出雲(出雲市):島根県社会人サッカーリーグ所属。

- Selrio島根(奥出雲町):ホッケー日本リーグ所属。

- MJG島根(松江市):県内唯一の日本野球連盟加盟チーム。

- ポルセイド浜田(浜田市):Fリーグ所属。

- 大会

観光[編集]

文化財[編集]

- 世界遺産

- 石見銀山遺跡とその文化的景観(大田市)

- 無形文化遺産

- 石州半紙(浜田市)

- 国宝

- 重要伝統的建造物群保存地区

- 重要文化財

- 重要無形民俗文化財

- 佐陀神能(松江市鹿島町)

- 隠岐国分寺蓮華会舞(隠岐郡隠岐の島町)

- 大元神楽(江津市桜江町)

- 隠岐の田楽と庭の舞(隠岐郡西ノ島町)

- 津和野弥栄神社の鷺舞(津和野町)

- 五十猛のグロ(大田市)

- 大土地神楽(出雲市大社町)

- 国の名勝

- 菅田庵(松江市)

- 万福寺庭園(益田市)

- 医光寺庭園(益田市)

- 千丈渓(江津市桜江町)

- 美保の北浦(松江市美保関町)

- 断魚渓

- 隠岐布施海岸(隠岐の島町)

- 立久恵(出雲市)

- 鬼の舌震(奥出雲町)

- 潜戸(松江市島根町)

- 隠岐知夫赤壁(知夫村)

- 隠岐白島海岸(隠岐の島町)

- 隠岐国賀海岸(西ノ島町)

- 隠岐海苔田ノ鼻(隠岐の島町)

- 旧堀氏庭園(鹿足郡津和野町)

祭事[編集]

郷土芸能・民謡[編集]

島根県を舞台とした作品[編集]

映画[編集]

- 砂の器(1974年)

- 男はつらいよ 寅次郎恋やつれ(1974年)

- 釣りバカ日誌スペシャル(1994年)

- もののけ姫(1997年)

- 未来日記映画版 〜The Future Diary On The Film〜 (2000年)

- DEAD OR ALIVE 2 逃亡者(2000年)

- 青の瞬間(2001年)

- 白い船(2002年)

- アイ・ラヴ・ピース(2003年)

- 菅井君と家族石_THEMOVIE(2004年)

- 天然コケッコー(2007年)

- さくら(2007年)

- 砂時計(2008年)

- うん、何?(2008年)

- 秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE2〜私を愛した黒烏龍茶〜(2008年)

- 私は貝になりたい(2008年)

- 銀色の雨(2009年)

- RAILWAYS 49歳で電車の運転士になった男の物語(2010年)

- 瞬 またたき(2010年)

- ゲゲゲの女房(2010年)

- 高津川 (2019年)

テレビドラマ[編集]

- 十字路 (1978年、NHK) - 鹿島町・八束町

- 日本の面影 (1984年、NHK)

- ニューオリンズから

- 神々の国の首都

- 夜光るもの

- 生と死の断章

- いつかまた逢える (1995年、フジテレビ)

- 砂の器 (2004年、TBS)

- 新・人間交差点 (2006年、NHK)

- 砂時計 (2007年、TBS)

- 温泉若おかみの殺人推理 出雲〜玉造温泉、縁結び連続殺人!!大凶おみくじが事件を呼ぶ!? (2007年、テレビ朝日)

- 島根の弁護士 (2007年、フジテレビ)

- 先生の秘密 (2007年、NHK)

- だんだん(2008年 - 2009年、NHK朝の連続テレビ小説)

- ゲゲゲの女房 (2010年、NHK朝の連続テレビ小説)

- 99年の愛〜JAPANESE AMERICANS〜 (2010年、TBS)

- 母さん、俺は大丈夫 (2015年、日本テレビ)

- VIVANT(2023年、TBS「日曜劇場」) - 奥出雲町・松江市

小説[編集]

漫画[編集]

- 島根の弁護士(香川まさひと、あおきてつお)

- 天然コケッコー(くらもちふさこ)

- 碧奇魂ブルーシード(高田裕三)

- 砂時計(芦原妃名子)

- 蔵人(尾瀬あきら)

- りびんぐゲーム(星里もちる) - 主人公の一人、氷山一角が島根県出身。一時帰郷したことから島根が作中に登場する。

- オムライス - 主人公の一人、今井光が松江市出身。単行本4巻から5巻にかけて松江に帰郷する。

- 青空(原秀則)

- かみあり(染屋カイコ)

- 八雲立つ(樹なつみ)

- 天体戦士サンレッド(くぼたまこと) - ホライという島根県出身の怪人が出てくる

- バナナ・フィッシュ(BANANA FISH、吉田秋生) - 主人公の1人、奥村英二は出雲市出身という設定。

- シャーマンキング(武井宏之) - 主人公の麻倉葉(あさくらよう)は出雲市出身。第6巻で出雲大社の神門通り、出雲日御碕灯台、三瓶山などが出てくる。

- 美味しんぼ

- 水木しげるの古代出雲(水木しげる)

- ナイーヴ(二宮ひかる) - 主人公の一人、藤沢麻衣子の父親は家族を捨てて失踪中であったが、松江に住んでいることが作中で判明。病気見舞いのため松江市を訪れる。父は大学の卒論のテーマに小泉八雲を扱い、幼いころの麻衣子にも『怪談』の話をしていた。

- シノハユ(五十嵐あぐり) - 作中に玉造温泉、くにびきメッセなどが登場する。

アニメ[編集]

- 蛙男商会 - Flashアニメブランドの蛙男商会(FROGMAN(小野亮))の本拠が島根県内に置かれているため、県内各地が作中の舞台やネタとして登場する。

- 菅井君と家族石 - 『菅井君と家族石_THEMOVIE』も島根が舞台である。

- 秘密結社鷹の爪

- THE FROGMAN SHOW

- 秘密結社鷹の爪 カウントダウン

- デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム! - ヤマトとタケルが島根の祖母の家を訪れるシーンがある。

- BLUE SEED

- かみちゅ! - 後半で主人公が出雲の中学校へ転校

ゲーム[編集]

島根県出身の人物[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

- ^ 竹島(韓国名:独島)は2023年3月現在、大韓民国(韓国)が実効支配している。

- ^ ただし、この広袤(こうぼう)には現在、日本国政府の施政権が及んでいない竹島を含んでいる。

- ^ 石核から不定形に剥離された剥片を素材として、鋭い縁辺を刃部として、その側辺の両側辺を加工を加え、台形または長方形状に仕上げた小型の剥片石器。柄を付けて刺突具または切削具として使用されたと推測される。後期旧石器時代初頭の打製石器。

- ^ BSSは鳥取県米子市が本社であるが、テレビ放送開始当初は東京・大阪・愛知などの大都市以外「1県1局」が原則であり、鳥取県は既にNKTが開局していた。これではこの原則を外れるのでやむを得ず島根県松江市に本局を構えた。このためラジオは鳥取・島根2県広域ながら、テレビは島根県だけが対象という変則状態が続いたが、その後NKT、TSKを含めた3局で相互乗り入れが行われるようになり今日に至っている。また一時期はこの名残でテレビ朝日系のワイドショーがBSSとNKT同時放送か、同じ番組を時差ネットで放送したこともあった。詳細は山陰放送#テレビ放送開始とエリア拡大参照。

- ^ テレビ東京系は松江市と安来市、後発局であることとエリア内での受信ができないことを理由に同意が得られない平田地区を除いた出雲市のみ、独立放送局は松江市と安来市、出雲市の平田地区のみ視聴可能。

出典[編集]

- ^ a b c d e f “島根県のプロフィール > 誕生までのあらまし”. 島根県政策企画局広聴広報課. 2022年1月5日閲覧。

- ^ 全国都道府県市区町村別面積調 国土地理院 2013年11月28日閲覧

- ^ 気象庁・気象統計情報

- ^ 日外アソシエーツ編集部 編『日本災害史事典 1868-2009』日外アソシエーツ、2010年9月27日、55頁。ISBN 9784816922749。

- ^ 「死者・不明八九三人、家屋全半壊五千戸に」1943年(昭和18年)9月24日 朝日新聞(昭和ニュース事典編纂委員会編『昭和ニュース事典第8巻 昭和17年/昭和20年』本編p.225 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)

- ^ 原武史『昭和天皇御召列車全記録』新潮社、2016年9月30日、99頁。ISBN 978-4-10-320523-4。

- ^ 「海底資源開発で連携 日本海沿岸の10府県」『産経新聞』2012年9月8日[リンク切れ]。他の参加府県は秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県。

- ^ 「メタンハイドレート活用研究 10府県が会議設立」『神戸新聞』2012年9月8日[リンク切れ]

- ^ 「日本海の資源開発で連携、連合設立。本県など日本海側10府県」『新潟日報』2012年9月10日

- ^ 「メタンハイドレート、日本海でも調査を 10府県が連合」『朝日新聞』2012年9月9日

- ^ “県民の歌「薄紫の山脈」”. 島根県政策企画局広聴広報課. 2022年1月5日閲覧。

- ^ a b c d “<国勢調査>大正時代よりも人口が減るかも知れない都道府県はどこだ?”. THE PAGE. (2015年9月11日) 2022年1月5日閲覧。

- ^ “島根県の人口70万人割れ 4月、55年の93万人から25%減”. 日本経済新聞. (2014年4月28日) 2022年1月5日閲覧。

- ^ 島根県の人口動態

- ^ 総務省 (2022年). “地方公共団体の主要財政指標一覧 各年度の全都道府県の主要財政指標” (Excel). 2024年1月14日閲覧。

- ^ 農林水産省統計部 (2018)『平成30年生産農業所得統計』

- ^ 『日本経済新聞』朝刊2019年12月19日33面【山陰経済特集】きらめく山陰 人を呼ぶ:「星空舞」や薬草 食に新顔

- ^ “島根県農林水産業の現状”. 2019年4月7日閲覧。

- ^ a b c トビウオ通信(平成24年第2号)島根県水産技術センター(2012年8月16日閲覧)

- ^ 農林水産省統計部(2010年)『平成22年漁業・養殖業生産統計』

- ^ 長宗拓弥「シジミ漁獲量:県、4年ぶり全国一 青森から奪還 湖沼別でも宍道湖」『毎日新聞』2015年4月25日

- ^ a b c 島根県政策企画局統計調査課 (2008)『2008年漁業センサス調査結果報告書』

- ^ 島根県政策企画局統計調査課 (2011年)『平成21年経済センサス - 基礎調査 島根県分結果確報』

- ^ 総務省 (2011年)『平成21年経済センサス‐基礎調査』

- ^ 国土交通省総合政策局建設統計室(2011年)『平成22年度建設総合統計年度報』

- ^ a b c d e 島根県政策企画局統計調査課 (2012年)『平成22年工業統計調査結果報告書』

- ^ a b 島根県政策企画局統計調査課 (2009年)『平成19年商業統計調査結果報告書』pp.13

- ^ 日本百貨店協会:会員・コラボレーション会員 - 日本百貨店協会(2012年8月17日閲覧)。

- ^ “一畑百貨店閉店のお知らせ”. 一畑電車. 2023年12月17日閲覧。

- ^ ““デパートゼロ県”地方の苦境 県内唯一の一畑百貨店閉店へ”. NHK. 2023年12月17日閲覧。

- ^ a b c d e f 島根県商工労働部観光振興課 (2016年)『平成27年島根県観光動態調査結果』

- ^ 私立学校 - 島根県総務部総務課

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- 行政

- 観光

- しまね観光ナビ - 島根県観光連盟

- 地図

島根県に関連する地理データ - オープンストリートマップ

島根県に関連する地理データ - オープンストリートマップ- 島根県 | 歴史的行政区域データセットβ版 - Geoshapeリポジトリ(左側基準年月日のチェック操作で行政区域の変遷を見ることができる)

- 地図 - Google マップ

| 先代 松江県・母里県・広瀬県 浜田県 |

行政区の変遷 1871年 - |

次代 ----- |