「伏見稲荷大社」の版間の差分

誤字修正 タグ: 差し戻し済み ビジュアルエディター |

タグ: 取り消し |

||

| (22人の利用者による、間の36版が非表示) | |||

| 2行目: | 2行目: | ||

|名称 = 伏見稲荷大社 |

|名称 = 伏見稲荷大社 |

||

|画像 = [[ファイル:Fushimiinari-taisha, gehaiden-1.jpg|270px]]<br/>境内<br/>(左に外拝殿([[重要文化財]])、右奥に内拝殿) |

|画像 = [[ファイル:Fushimiinari-taisha, gehaiden-1.jpg|270px]]<br/>境内<br/>(左に外拝殿([[重要文化財]])、右奥に内拝殿) |

||

|所在地 = [[京都府]][[京都市]][[伏見区]][[深草]] |

|所在地 = [[京都府]][[京都市]][[伏見区]][[深草]]薮之内町68番地 |

||

|位置 = {{ |

|位置 = {{Coord|34|58|1|N|135|46|23|E|region:JP-26_type:landmark|display=inline,title|name=伏見稲荷大社}} |

||

|祭神 = [[稲荷神|稲荷大神]]<br />([[ウカノミタマ|宇迦之御魂大神]]ほか4柱の総称) |

|祭神 = [[稲荷神|稲荷大神]]<br />([[ウカノミタマ|宇迦之御魂大神]]ほか4柱の総称) |

||

|神体 = 稲荷山([[神体山]]) |

|神体 = 稲荷山([[神体山]]) |

||

| 11行目: | 11行目: | ||

|本殿 = [[流造]] |

|本殿 = [[流造]] |

||

|札所等 = [[神仏霊場巡拝の道]]第123番(京都第43番) |

|札所等 = [[神仏霊場巡拝の道]]第123番(京都第43番) |

||

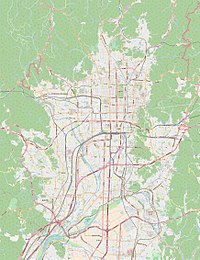

|地図 = {{Location map|Japan Kyoto city|label=伏見<br/>稲荷大社|lat_deg=34|lat_min=58|lat_sec=1|lon_deg=135|lon_min=46|lon_sec=23|mark=Shinto torii icon vermillion.svg|marksize=20|float=center|border=none|position=top|width=200|caption=}}{{Infobox mapframe|zoom=12|type=point|frame-width=200|stroke-width=1}} |

|地図 = {{Location map|Japan Kyoto city|label=伏見<br/>稲荷大社|lat_deg=34|lat_min=58|lat_sec=1|lon_deg=135|lon_min=46|lon_sec=23|mark=Shinto torii icon vermillion.svg|marksize=20|float=center|border=none|position=top|width=200|caption=}}{{Infobox mapframe|zoom=12|marker=religious-shinto|type=point|frame-width=200|shape-fill=#f5fffa|stroke-color=#006400|stroke-width=1}} |

||

}} |

}} |

||

'''伏見稲荷大社 |

'''伏見稲荷大社'''(ふしみいなりたいしゃ)は、[[京都府]][[京都市]][[伏見区]][[深草]]薮之内町にある[[神社]]。[[延喜式神名帳|式内社]]([[名神大社]])、[[二十二社]](上七社)の一社。[[近代社格制度|旧社格]]は[[近代社格制度#官社|官幣大社]]で、現在は[[単立|単立神社]]となっている。 |

||

旧称は「稲荷神社」。[[#稲荷山|稲荷山]]の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域とする。全国に約3万社あるといわれる<ref>{{ |

旧称は「'''稲荷神社'''」。[[1946年]]に現社名に改称した([[伏見稲荷大社#明治から現在まで|後述]])。[[伏見稲荷大社#稲荷山|稲荷山]]の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域とする。全国に約3万社あるといわれる<ref>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/faq/#num569|title=よくあるご質問 - 全国に稲荷神社はどのくらいあるの?|author=伏見稲荷大社|accessdate=2013-08-01}}</ref>[[稲荷神社]]の総本社である。[[初詣]]では[[近畿地方]]の社寺で最多の参拝者を集める(日本国内第4位〔2010年〕)<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.mapple.net/sp_newyear/ranking_01.asp|title=初詣の人出ランキングベスト10(1〜5位) - おすすめ初詣スポット2011|author=MAPPLE観光ガイド|accessdate=2011-01-19}}</ref>。現存する旧社家は大西家。 |

||

「伏見」を冠しているが、近代以降の[[市町村合併]]によって[[紀伊郡]]稲荷村→福稲村→深草村(のち深草町)を経て[[1931年]]に京都市伏見区となった経緯があり、伏見の中心部にある[[御香宮神社|御香宮]]から北へ3 - 4[[キロメートル|km]]離れた場所にある。また、当社と御香宮のほぼ中間に[[藤森神社]]がある。 |

|||

== 概要 == |

== 概要 == |

||

[[ファイル:Fushimiinari-taisha, torii-1-2.jpg|thumb|250px|right|{{center|大鳥居}}]] |

[[ファイル:Fushimiinari-taisha, torii-1-2.jpg|thumb|250px|right|{{center|大鳥居}}]] |

||

[[京都盆地]][[東山 (京都府)#東山三十六峰|東山三十六峰]]最南端の霊峰 |

[[京都盆地]][[東山 (京都府)#東山三十六峰|東山三十六峰]]最南端の霊峰稲荷山の西麓に鎮座する[[稲荷信仰]]の御本社。その信仰は稲荷山の3つの峰を神そのものとして崇拝したことを源流とする<ref name=okada50>[[岡田精司]]『京の社』塙書房、2000年、50頁。</ref>。初め農耕の神として祀られ、のちに殖産興業の性格が加わって衆庶の篤い信仰を受けた。神が稲荷山に降り立ったという縁起から、2月の[[初午]]の日は古来より多くの参拝者で賑わう。[[清少納言]]が自らの稲荷詣を『[[枕草子]]』に記すほか、『[[蜻蛉日記]]』『[[今昔物語集]]』など[[古典]]にもしばしば登場する<ref>岡田精司『京の社』塙書房、2000年、58、59頁。</ref>。[[平安時代]]、[[東寺]](=教王護国寺)の造営にあたって[[鎮守神]]となるや、[[真言密教]]と結び付いてその信仰を拡大<ref>京都史跡研究会編『京都洛東・洛南散歩』山川出版社、2004年、183頁。</ref>、次第に神位を高めて『[[延喜式]]』[[名神大社]]に列し、[[天慶]]5年(942年)に[[正一位]]の極位を得た。この間、[[延喜]]8年(908年)に[[左大臣]][[藤原時平]]が三箇社を修営(『年中行事秘抄』)、その後[[源頼朝]]や[[足利義教]]らが[[社殿]]の造営、修造に関わったが、[[応仁の乱]]にてすべて焼亡。乱後、社僧による[[勧進]]の下で再建が始まり、[[明応]]8年(1499年)に至って遷宮を迎えた<ref>『朱』第三十四号別冊 伏見稲荷大社『朱』編集部編、伏見稲荷大社社務所、1991年、12、13頁。</ref>。近世まではこれら勧進僧たちが稲荷信仰の普及や稲荷講の結成に大きく関与した<ref>岡田精司『京の社』塙書房、2000年、76頁。</ref>という。 |

||

[[明治政府]]の[[神仏分離令]]によって、本願所<ref group="注">勧進僧・勧進[[沙門]]の宿所。[[住持]]によって「地蔵院」あるいは「雨宝院」などと称され、[[元禄]]の頃より「愛染寺」と称号。</ref>のほか境内の仏堂がすべて廃寺となる一方、崇敬者による鳥居の奉納や私的な「お塚」の建立が稲荷山中で顕著化し、現在の伏見稲荷大社を特徴づけるものとなった。稲荷祭の最終日に東寺の僧侶らが東門(慶賀門)の前に供物を並べ、還幸する下社の[[神輿]]に読経をあげる儀式があり、古くから続く両社寺の深い関係を今に伝えている<ref>岡田精司『京の社』塙書房、2000年、61-63頁。</ref>。 |

[[明治政府]]の[[神仏分離令]]によって、本願所<ref group="注">勧進僧・勧進[[沙門]]の宿所。[[住持]]によって「地蔵院」あるいは「雨宝院」などと称され、[[元禄]]の頃より「愛染寺」と称号。</ref>のほか境内の仏堂がすべて廃寺となる一方、崇敬者による鳥居の奉納や私的な「お塚」の建立が稲荷山中で顕著化し、現在の伏見稲荷大社を特徴づけるものとなった。稲荷祭の最終日に東寺の僧侶らが東門(慶賀門)の前に供物を並べ、還幸する下社の[[神輿]]に読経をあげる儀式があり、古くから続く両社寺の深い関係を今に伝えている<ref>岡田精司『京の社』塙書房、2000年、61-63頁。</ref>。 |

||

== 祭神 == |

== 祭神 == |

||

[[祭神]]は以下の五柱。これらの神々は'''[[稲荷神|稲荷大神]]'''の広大な神徳の神名化とされている<ref name=gosaijin>{{ |

[[祭神]]は以下の五柱。これらの神々は'''[[稲荷神|稲荷大神]]'''の広大な神徳の神名化とされている<ref name=gosaijin>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/saijin/|author=伏見稲荷大社 |title=伏見稲荷大社とは -ご祭神|accessdate=2016-02-21}}</ref><ref group="注">生玉稲荷神社(名古屋市守山区)では、倉稲魂神を主祭神として、[[大己貴命]]、[[保食神]]、[[大宮能姫神]]、[[太田神]]とともに五柱の神を稲荷五社大明神として祀るが、伏見稲荷大社と同様にこれら五柱の祭神は稲荷大神の広大な神徳の神名化としている。[http://www.ikutama.or.jp/yuisyo/index.html 生玉稲荷神社 - 由緒・沿革]</ref>。 |

||

主祭神である<ref name=inada>稲田智宏「稲荷大神五柱とは何か」『稲荷大神』、戎光祥出版、2009年。</ref>宇迦之御魂大神を中央の下社、佐田彦大神を中社、大宮能売大神を上社に据え、明応8年(1499年)に本殿に[[合祀]]された左右の[[摂末社|摂社]]、田中大神・四大神とともに、五柱の神を一宇相殿(1つの社殿に合祀する形)に祀っている<ref name=gosaijin/>。 |

主祭神である<ref name=inada>稲田智宏「稲荷大神五柱とは何か」『稲荷大神』、戎光祥出版、2009年。</ref>宇迦之御魂大神を中央の下社、佐田彦大神を中社、大宮能売大神を上社に据え、明応8年(1499年)に本殿に[[合祀]]された左右の[[摂末社|摂社]]、田中大神・四大神とともに、五柱の神を一宇相殿(1つの社殿に合祀する形)に祀っている<ref name=gosaijin/>。 |

||

| 34行目: | 36行目: | ||

* 四大神(しのおおかみ) - 中社摂社(最南座) |

* 四大神(しのおおかみ) - 中社摂社(最南座) |

||

稲荷神は元来、[[五穀]]豊穣を司る神であったが、時代が下って、商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神としても信仰されるようになった<ref>{{ |

稲荷神は元来、[[五穀]]豊穣を司る神であったが、時代が下って、商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神としても信仰されるようになった<ref>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/faq/#num566|title=よくあるご質問 - 「お稲荷さん」のご利益は?|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-03-09}}</ref>。 |

||

; 田中大神および四大神について |

; 田中大神および四大神について |

||

| 41行目: | 43行目: | ||

下社の摂社に祀られる田中大神は、その名のとおり[[田の神]]ではないかと考えられるが、かつては[[大国主|大己貴神]]や[[サルタヒコ|猿田彦神]]、[[賀茂建角身命|鴨建角身命]]などとも同一視された<ref name=inada/>。 |

下社の摂社に祀られる田中大神は、その名のとおり[[田の神]]ではないかと考えられるが、かつては[[大国主|大己貴神]]や[[サルタヒコ|猿田彦神]]、[[賀茂建角身命|鴨建角身命]]などとも同一視された<ref name=inada/>。 |

||

中社の摂社に祀られる四大神についても諸説があり、一柱の神名なのか、四柱の神の総称なのかも明確には分かっていない<ref name=inada/><ref group="注">『水台記』では「[[住吉三神|底筒男命、中筒男命、表筒男命]]、[[神功皇后]]」の四柱、『神祇拾遺』では「[[五十猛神]]、[[オオヤツヒメ・ツマツヒメ|大屋姫、抓津姫]]、事八十神」の四柱とする。</ref>。[[江戸時代]]の[[国学]]者、前田夏蔭によれば「[[年神#大年神|若年神、夏高津日神、秋比売神、久久年神]]」の四柱とされるが、これらの神々は宇迦之御魂神と同一視されることもある穀物神・[[オオゲツヒメ]]の[[御子神]]であり、[[四季]]を表す神とも考えられる<ref name=inada/><ref group="注">伏見稲荷大社と同じく[[秦氏]]によって創建された[[松尾大社]]では、境内末社の四大神社(しのおおかみのやしろ)で「春若年神、夏高津日神、秋比売神、冬年神」を祀っており、その名から四季の神であることが明確にうかがえる。</ref>。 |

中社の摂社に祀られる四大神についても諸説があり、一柱の神名なのか、四柱の神の総称なのかも明確には分かっていない<ref name=inada/><ref group="注">『水台記』では「[[住吉三神|底筒男命、中筒男命、表筒男命]]、[[神功皇后]]」の四柱、『神祇拾遺』では「[[五十猛神]]、[[オオヤツヒメ・ツマツヒメ|大屋姫、抓津姫]]、事八十神」の四柱とする。</ref>。[[江戸時代]]の[[国学]]者、[[前田夏蔭]]によれば「[[年神#大年神|若年神、夏高津日神、秋比売神、久久年神]]」の四柱とされるが、これらの神々は宇迦之御魂神と同一視されることもある穀物神・[[オオゲツヒメ]]の[[御子神]]であり、[[四季]]を表す神とも考えられる<ref name=inada/><ref group="注">伏見稲荷大社と同じく[[秦氏]]によって創建された[[松尾大社]]では、境内末社の四大神社(しのおおかみのやしろ)で「春若年神、夏高津日神、秋比売神、冬年神」を祀っており、その名から四季の神であることが明確にうかがえる。</ref>。 |

||

== 歴史 == |

== 歴史 == |

||

| 50行目: | 52行目: | ||

この[[秦氏]]について、もともと[[山城国]][[紀伊郡]][[深草]]近辺に在住していたことが見え(「[[秦大津父]]」『[[日本書紀]]』欽明紀)、また、 |

この[[秦氏]]について、もともと[[山城国]][[紀伊郡]][[深草]]近辺に在住していたことが見え(「[[秦大津父]]」『[[日本書紀]]』欽明紀)、また、 |

||

{{quotation|秦公、賀茂建角身命二十四世賀茂県主、久治良ノ末子和銅4年2月壬午<ref group="注">和銅4年([[711年]])2月7日。なお、この縁起を伏見稲荷の創建とみる場合、[[和歌山県]][[有田市]](旧・糸我町)の「[[糸我稲荷神社]]」が日本最初・最古の稲荷神社となるという説がある。文化7年([[1810年]])当時の神官、林周防が寺社奉行に報告した「糸鹿社由緒」によると、創建は「37代孝徳天皇白雉3年([[652年]])壬子の春、社地を正南森に移し、糸鹿社と申す」とあり、伏見稲荷神社より約60年遡ることになる。(有田市HP [http://www.city.arida.lg.jp/kanko/itogainari.html 糸我稲荷神社])</ref>、稲荷明神鎮座ノ時禰宜トナル、天平神護元年8月8日卒<ref name=inariabout10>{{Cite web|url=http://inari.jp/about/num10/|title=伊奈利社ご鎮座説話|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-2-1}}</ref>|『稲荷社神主家大西(秦)氏系図』}} |

{{quotation|秦公、賀茂建角身命二十四世賀茂県主、久治良ノ末子和銅4年2月壬午<ref group="注">和銅4年([[711年]])2月7日。なお、この縁起を伏見稲荷の創建とみる場合、[[和歌山県]][[有田市]](旧・糸我町)の「[[糸我稲荷神社]]」が日本最初・最古の稲荷神社となるという説がある。文化7年([[1810年]])当時の神官、林周防が寺社奉行に報告した「糸鹿社由緒」によると、創建は「37代孝徳天皇白雉3年([[652年]])壬子の春、社地を正南森に移し、糸鹿社と申す」とあり、伏見稲荷神社より約60年遡ることになる。(有田市HP [http://www.city.arida.lg.jp/kanko/itogainari.html 糸我稲荷神社])</ref>、稲荷明神鎮座ノ時禰宜トナル、天平神護元年8月8日卒<ref name=inariabout10>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/num10/|title=伊奈利社ご鎮座説話|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-2-1}}</ref>|『稲荷社神主家大西(秦)氏系図』}} |

||

とあり、秦氏と[[賀茂神社]]との関連や、秦氏が[[和銅]]年間に稲荷社の社家となったことを伝えている。社伝には、当時に全国的な天候不順で作物の不順が続いたが、[[勅使]]を名山大川に遣し祈請すると加護があって山背国の稲荷山に大神を祀ると、五穀が稔って国が富んだ<ref name=inariabout10 />、とも伝えている。 |

とあり、秦氏と[[賀茂神社]]との関連や、秦氏が[[和銅]]年間に稲荷社の社家となったことを伝えている。社伝には、当時に全国的な天候不順で作物の不順が続いたが、[[勅使]]を名山大川に遣し祈請すると加護があって山背国の稲荷山に大神を祀ると、五穀が稔って国が富んだ<ref name=inariabout10 />、とも伝えている。 |

||

| 60行目: | 62行目: | ||

[[東寺]]などに伝わる文献では、以下のように[[空海]]と稲荷神の関係が伝承されている。これらの説話は[[平安時代]]初期を舞台としているが、文献自体の成立は[[14世紀]]頃である点には留意すべきである。 |

[[東寺]]などに伝わる文献では、以下のように[[空海]]と稲荷神の関係が伝承されている。これらの説話は[[平安時代]]初期を舞台としているが、文献自体の成立は[[14世紀]]頃である点には留意すべきである。 |

||

『[[稲荷大明神流記]]』<ref>{{Cite book|和書 |title=稲荷大明神流記 解説 |year=1957 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |pages=解説編 13 - 24 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005020/1/18 |doi=10.11501/3005020 |series=稲荷大社由緒記集成 [第1] (信仰著作篇)}}</ref><ref>{{Cite book|和書 |title=稲荷大明神流記 |year=1957 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005020/1/85 |doi=10.11501/3005020 |series=稲荷大社由緒記集成 [第1] (信仰著作篇) |pages=本文編 37 - 48}}</ref><ref group="注">14世紀頃の成立。</ref>などにはこうある。 |

|||

『[[稲荷大明神流記]]』<ref group="注">14世紀頃の成立。</ref>などにはこうある。 |

|||

{{quotation|稲荷大明神流記 眞雅記云ゝ |

{{quotation|[https://dl.ndl.go.jp/pid/3005020/1/94 稲荷大明神流記 眞雅記云ゝ] |

||

弘仁七年孟夏之比。大和尚斗藪之時於紀州田邊宿遇異相老翁。其長八尺許骨高筋太内大權氣外示凡夫相。 |

弘仁七年孟夏之比。大和尚斗藪之時於紀州田邊宿遇異相老翁。其長八尺許骨高筋太内大權氣外示凡夫相。 |

||

見和尚快語曰「吾有神道聖在威徳也。方今菩薩到此所弟子幸也」。和尚曰「於霊山面拝之時、誓約未忘此主他生、形異心同。 |

見和尚快語曰「吾有神道聖在威徳也。方今菩薩到此所弟子幸也」。和尚曰「於霊山面拝之時、誓約未忘此主他生、形異心同。 |

||

| 73行目: | 75行目: | ||

:弘仁14年([[823年]])正月19日、空海は東寺を賜って道場を開くため法文や曼荼羅、道具等を運び、経蔵を納めて真言の道場とした。この年の4月13日、紀州の神が東寺の南門にやってきた。神は椙(すぎ)の葉を持ち稲を担ぎ、2人の婦人と2人の子供を連れていた。空海は大喜びで崇敬の心で一行を食事や菓子でもてなし、周りもこれに倣った。しばらく一行は八条二階の柴守(しばのかみ)の家に留まり、その間に空海は東寺の杣(すぎ)山に17日間祈祷して神に鎮まっていただいた。この事が現在まで伝わる由縁となっている。</small> |

:弘仁14年([[823年]])正月19日、空海は東寺を賜って道場を開くため法文や曼荼羅、道具等を運び、経蔵を納めて真言の道場とした。この年の4月13日、紀州の神が東寺の南門にやってきた。神は椙(すぎ)の葉を持ち稲を担ぎ、2人の婦人と2人の子供を連れていた。空海は大喜びで崇敬の心で一行を食事や菓子でもてなし、周りもこれに倣った。しばらく一行は八条二階の柴守(しばのかみ)の家に留まり、その間に空海は東寺の杣(すぎ)山に17日間祈祷して神に鎮まっていただいた。この事が現在まで伝わる由縁となっている。</small> |

||

また、[[東寺]]に伝わる『稲荷大明神縁起』<ref group="注">南北朝時代の成立。東寺に伝わる。</ref>では |

また、[[東寺]]に伝わる『稲荷大明神縁起』<ref>{{Cite book|和書 |title=稲荷大明神縁起 解説 |year=1957 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |pages=解説編 24 - 31 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005020/1/24 |doi=10.11501/3005020 |series=稲荷大社由緒記集成 [第1] (信仰著作篇)}}</ref><ref>{{Cite book|和書 |title=稲荷大明神縁起 |year=1957 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005020/1/103 |doi=10.11501/3005020 |series=稲荷大社由緒記集成 [第1] (信仰著作篇) |pages=本文編 49 - 79}}</ref><ref group="注">南北朝時代の成立。東寺に伝わる。</ref>では |

||

{{quotation| |

{{quotation|[https://dl.ndl.go.jp/pid/3005020/1/107 古老傳云]、彼の三の御山の竜頭太は、和銅年中より以来、既に百年に及ぶまで、当山麓にいほりを結て、昼は田を耕し、夜は薪をこるを業とす。其の面竜の如し。顔の上に光ありて、夜を照らす事昼に似り、人是を竜頭太と名く。其の姓を荷田氏と云ふ。稲を荷ける故なり。而に弘仁の比に哉、弘法大師此山をとして難業苦業し給けるに、彼翁来て申し曰く。我は是当所の山神也。仏法を護持すべき誓願あり。願くは大徳常に真密の口味を受け給ふべし。然者愚老忽に応化の威光を耀て、長く垂述の霊地をかざりて、鎮に弘法の練宇を守るべしと。大師服膺せしめ給ひて、深く敬を致し給ふ。是以其面顔を写して、彼の神体とす。種々の利物連々に断絶する事なし。彼の大師御作の面は当社の竃戸殿に案置せらる。|『稲荷大明神縁起』}} |

||

:<small>(大意) |

:<small>(大意)古老が言い傳えについて言うことには、100年の昔の和銅年間から'''竜頭太'''という者が稲荷山の麓に家を構えて住んでおり、昼は田を耕し、夜は山に入って薪を求める仕事をしていた。その顔は龍のようだった。頭の上に光放つものがあり夜でも昼のように明るかった。姓は'''荷田'''、名は竜頭太といった。これは稲を背負っていたからという。(中略)空海はその顔を面に写し神体として祀り、それからは収穫が絶えることがなくなった。この面は東寺の竃戸殿に祀ってある。</small> |

||

とあり、当時伏見稲荷大社の社家であった[[荷田氏]]の出自を述べていて、社家が秦氏の出身としている。社家の荷田氏は、「和銅年中、初めて伊奈利三ヶ峰の平処に顕坐してより、この神は、秦氏人等が[[禰宜]]・[[祝 (神職)|祝]]として春秋の祭りに仕えた」<ref>「稲荷社禰宜祝等甲状」(『神祗官勘文』に見る引用から)</ref><ref name=inariabout9>{{Cite web|url=http://inari.jp/about/num09/|title=沿革 - 稲荷社のあけぼの|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-02-03}}</ref>。伝統的な[[社家]]には、この秦氏を出自とする荷田氏、西大路氏、大西氏、森氏などがいる。なお、東寺が空海(弘法大師)作という面を竃戸殿に置いた由来についてここでは述べられていない。縁起にある竜頭太は自ら稲荷山の山神を名乗り、「その顔は龍のようだった。頭の上に光放つものがあり夜でも昼のように明るかった。」とあり、これは[[後光]]を背した[[羅刹天]]を想起させる。 |

とあり、当時伏見稲荷大社の社家であった[[荷田氏]]の出自を述べていて、社家が秦氏の出身としている。社家の荷田氏は、「和銅年中、初めて伊奈利三ヶ峰の平処に顕坐してより、この神は、秦氏人等が[[禰宜]]・[[祝 (神職)|祝]]として春秋の祭りに仕えた」<ref>「稲荷社禰宜祝等甲状」(『神祗官勘文』に見る引用から)</ref><ref name=inariabout9>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/num09/|title=沿革 - 稲荷社のあけぼの|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-02-03}}</ref>。伝統的な[[社家]]には、この秦氏を出自とする荷田氏、西大路氏、大西氏、森氏などがいる。なお、東寺が空海(弘法大師)作という面を竃戸殿に置いた由来についてここでは述べられていない。縁起にある竜頭太は自ら稲荷山の山神を名乗り、「その顔は龍のようだった。頭の上に光放つものがあり夜でも昼のように明るかった。」とあり、これは[[後光]]を背した[[羅刹天]]を想起させる。 |

||

=== 平安期の隆盛 === |

=== 平安期の隆盛 === |

||

[[天長]]4年([[827年]])、[[淳和天皇]]が病に倒れたため占わせたところ、東寺の塔を建てるために稲荷山の樹を伐ったことの祟りであることがわかり[[大中臣雄良]]が派遣され、それまで秦氏の私社であった稲荷大神に初めて従五位下の[[神階]]が下賜された。以来、京の人々から巽の福神(東南方向の福の神)との崇敬を集めた。現在の東寺との関係はここに端緒があるとする。社では稲荷山に明神が鎮座した和銅4年2月壬午を記念日として[[初午|初午大祭]]を興し、稲荷祭もこの頃から始まったとされている。稲荷祭は神幸祭(稲荷のお出で)が、旧暦3月中の[[午]]の日に、還幸祭(稲荷のお旅)が旧暦4月上の[[卯]]の日、と定められていた<ref>デジタル大辞泉『稲荷祭』。</ref>。<!--2016年1月現在、4月9日の例大祭は定められておらず、起源も不明である。しかしこの日を例大祭(稲荷祭)に定める稲荷社は全国に多い。--> |

[[天長]]4年([[827年]])、[[淳和天皇]]が病に倒れたため占わせたところ、東寺の塔を建てるために稲荷山の樹を伐ったことの祟りであることがわかり[[大中臣雄良]]が派遣され、それまで秦氏の私社であった稲荷大神に初めて従五位下の[[神階]]が下賜された。以来、京の人々から巽の福神(東南方向の福の神)との崇敬を集めた。現在の東寺との関係はここに端緒があるとする。社では稲荷山に明神が鎮座した和銅4年2月壬午を記念日として[[初午|初午大祭]]を興し、稲荷祭もこの頃から始まったとされている。稲荷祭は神幸祭(稲荷のお出で)が、旧暦3月中の[[午]]の日に、還幸祭(稲荷のお旅)が旧暦4月上の[[卯]]の日、と定められていた<ref>デジタル大辞泉『稲荷祭』。</ref>。<!--2016年1月現在、4月9日の例大祭は定められておらず、起源も不明である。しかしこの日を例大祭(稲荷祭)に定める稲荷社は全国に多い。--> |

||

[[延喜]]8年([[908年]])には[[藤原時平]]の寄進により社殿が造営され、[[延長 (元号)|延長]]5年([[927年]])の『[[延喜式神名帳]]』には[[名神大社]]、また[[二十二社]]の上七社に列し、[[天慶]]5年([[942年]])に[[正一位]]が授けられた<ref name=inariabout6>{{Cite web|url=http://inari.jp/about/num06/|title=沿革 - 稲荷祭|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-02-03}}</ref>。当時は[[伊勢神宮]]は天皇以外による[[奉幣]]が禁止されており<ref group="注">これを「私幣禁断」という。天皇以外の個人的な[[奉幣]]を禁止し、たとえ[[三后]]や[[皇太子]]であっても天皇の勅許が要った(伊勢神宮HP [http://www.isejingu.or.jp/about/history/index.html 神宮の歴史・文化『私幣禁断』] 参照)。</ref>、京からも近い当社が多くの参詣者を集めるようになった。平安時代の隆盛が『[[今昔物語]]』などにも見え、『[[枕草子]]』には初午に7度も詣でる元気な女性がいて羨ましかった、とある<ref name=inariabout8>{{Cite web|url=http://inari.jp/about/num08/|title=沿革 - 初午 (はつうま)|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-02-03}}</ref>。こうして稲荷祭は[[賀茂御祖神社|下鴨]]の[[葵祭]]、[[八坂神社|八坂]]の[[祇園祭]]とならぶ人気を博し、貴顕からの奉幣も盛んに行われた<ref name=inariabout6 />。[[延久]]4年([[1072年]])には、初の行幸として、[[後三条天皇]]が訪れ、この後鎌倉時代まで、[[祇園社]]とあわせての両社行幸が恒例となった<ref name=inariabout6 />。 |

[[延喜]]8年([[908年]])には[[藤原時平]]の寄進により社殿が造営され、[[延長 (元号)|延長]]5年([[927年]])の『[[延喜式神名帳]]』には[[名神大社]]、また[[二十二社]]の上七社に列し、[[天慶]]5年([[942年]])に[[正一位]]が授けられた<ref name=inariabout6>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/num06/|title=沿革 - 稲荷祭|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-02-03}}</ref>。当時は[[伊勢神宮]]は天皇以外による[[奉幣]]が禁止されており<ref group="注">これを「私幣禁断」という。天皇以外の個人的な[[奉幣]]を禁止し、たとえ[[三后]]や[[皇太子]]であっても天皇の勅許が要った(伊勢神宮HP [http://www.isejingu.or.jp/about/history/index.html 神宮の歴史・文化『私幣禁断』] 参照)。</ref>、京からも近い当社が多くの参詣者を集めるようになった。平安時代の隆盛が『[[今昔物語]]』などにも見え、『[[枕草子]]』には初午に7度も詣でる元気な女性がいて羨ましかった、とある<ref name=inariabout8>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/num08/|title=沿革 - 初午 (はつうま)|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-02-03}}</ref>。こうして稲荷祭は[[賀茂御祖神社|下鴨]]の[[葵祭]]、[[八坂神社|八坂]]の[[祇園祭]]とならぶ人気を博し、貴顕からの奉幣も盛んに行われた<ref name=inariabout6 />。[[延久]]4年([[1072年]])には、初の行幸として、[[後三条天皇]]が訪れ、この後鎌倉時代まで、[[祇園社]]とあわせての両社行幸が恒例となった<ref name=inariabout6 />。 |

||

=== 鎌倉時代に進んだ神仏習合 === |

=== 鎌倉時代に進んだ神仏習合 === |

||

| 98行目: | 100行目: | ||

このような仏教系の伝承に、後に伏見稲荷の[[眷属]]とされる[[狐]]に関する伝承が現れている。 |

このような仏教系の伝承に、後に伏見稲荷の[[眷属]]とされる[[狐]]に関する伝承が現れている。 |

||

{{quotation| |

{{quotation| |

||

時は平安初期の[[弘仁]]年間([[810年]] - [[824年]])のこと、平安京の北郊、[[船岡山]]の麓に、全身に銀の針を並べ立てたような年老いた白狐の夫婦が棲んだ。夫婦は心根が善良で、常々世のため人のために尽くしたいと願っていたが、狐という畜生の身であっては、願いを果たすべくもない。そこで、夫婦は意を決し、五匹の子狐を伴って稲荷山に参拝し祈った。「今日より当社の御眷属となりて神威をかり、この願いを果たさん」すると、たちまち神壇が鳴動し、稲荷神の厳かな託宣がくだった。「そなたたちの願いを聞き許す。されば、今より長く当社の仕者となりて、参詣の人、信仰の輩を扶け憐むべし」明神からは男狐はオススキ、女狐はアコマチという名を授けられたという。<ref name=inariabout4>{{Cite web|url=http://inari.jp/about/num04/|title=沿革 - 稲荷勧請|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-2-21}}</ref>|[[真雅]]<ref group="注">空海の弟子。</ref>『稲荷流記』他}} |

時は平安初期の[[弘仁]]年間([[810年]] - [[824年]])のこと、平安京の北郊、[[船岡山]]の麓に、全身に銀の針を並べ立てたような年老いた白狐の夫婦が棲んだ。夫婦は心根が善良で、常々世のため人のために尽くしたいと願っていたが、狐という畜生の身であっては、願いを果たすべくもない。そこで、夫婦は意を決し、五匹の子狐を伴って稲荷山に参拝し祈った。「今日より当社の御眷属となりて神威をかり、この願いを果たさん」すると、たちまち神壇が鳴動し、稲荷神の厳かな託宣がくだった。「そなたたちの願いを聞き許す。されば、今より長く当社の仕者となりて、参詣の人、信仰の輩を扶け憐むべし」明神からは男狐はオススキ、女狐はアコマチという名を授けられたという。<ref name=inariabout4>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/num04/|title=沿革 - 稲荷勧請|author=伏見稲荷大社|accessdate=2016-2-21}}</ref>|[[真雅]]<ref group="注">空海の弟子。</ref>『稲荷流記』他}} |

||

また中国から派生したと思われる狐に関する寓話(「[[九尾の狐]]」や「[[玉藻前]]」など)から、次第に仏の像容を白狐にまたがる女天形と解釈して、日本独自の形容を持った[[荼枳尼天]]を併せた。由来についても様々に解釈や説話がある。 |

また中国から派生したと思われる狐に関する寓話(「[[九尾の狐]]」や「[[玉藻前]]」など)から、次第に仏の像容を白狐にまたがる女天形と解釈して、日本独自の形容を持った[[荼枳尼天]]を併せた。由来についても様々に解釈や説話がある。 |

||

| 107行目: | 109行目: | ||

この頃、地方領主や[[軍事貴族]]からの[[寄進地系荘園|荘園の寄進]]の倣いが起こり<ref group="注">天皇以外の参詣を許さなかった伊勢神宮も、この頃から勧請を積極的に行っている。</ref>、有力となった[[寺社]]が独自の[[僧兵]]や[[神人]]を持つようなると武家同士や寺社同士の争いに巻き込まれるようになる。社家一族のうち、[[羽倉氏]]はこの頃、南北朝の混乱時に荷田氏を仮冒して社家を継いだことが疑われている<ref>[[西田長男]]『神道史の研究』第2巻、p86。雄山閣、[[1943年]]。</ref>が、江戸期の国学の大家である[[荷田春満]]はこの氏族から出ている。 |

この頃、地方領主や[[軍事貴族]]からの[[寄進地系荘園|荘園の寄進]]の倣いが起こり<ref group="注">天皇以外の参詣を許さなかった伊勢神宮も、この頃から勧請を積極的に行っている。</ref>、有力となった[[寺社]]が独自の[[僧兵]]や[[神人]]を持つようなると武家同士や寺社同士の争いに巻き込まれるようになる。社家一族のうち、[[羽倉氏]]はこの頃、南北朝の混乱時に荷田氏を仮冒して社家を継いだことが疑われている<ref>[[西田長男]]『神道史の研究』第2巻、p86。雄山閣、[[1943年]]。</ref>が、江戸期の国学の大家である[[荷田春満]]はこの氏族から出ている。 |

||

[[永享]]10年([[1438年]])、[[後花園天皇]]の勅命で、[[室町幕府]]6代将軍[[足利義教]]により、それまで山頂にあった稲荷の祠を山麓に移した、とする伝承が[[藤森神社]]に伝わっている。これによると、現在社地となっている稲荷山麓の当地に天平宝字3年([[759年]])<ref group="注">秦氏創建とする和銅4年(711年)より以降、空海が遷座したとする弘仁14年(823年)より以前ということになる。</ref>から藤尾社という[[舎人親王]]、その父の[[天武天皇]]を祀る神社があったが、これを稲荷社地にするために藤尾社を南にある藤森神社境内の東殿へ遷座した<ref>{{Cite web|url=http://www.fujinomorijinjya.or.jp/enngi.html|title=藤森神社縁起|accessdate=2016-02-21}}</ref>、現在の藤森にあった[[真幡寸神社]]を藤森から西に移した(現在の[[城南宮]])、という。つまりそれまで稲荷社は稲荷山山中(現在の一ノ峰、二ノ峰、三ノ峰)に限る狭い範囲にあった。このことは、現在でも稲荷大社が藤森神社[[氏子圏]]のほぼ中央に位置し、かつ自身の氏子圏ははるか西方の東寺近辺に限られることからも首肯される。また清少納言が「枕草子」に記すところでは、稲荷参拝に際してあえぎあえぎ登山している様子が |

[[永享]]10年([[1438年]])、[[後花園天皇]]の勅命で、[[室町幕府]]6代将軍[[足利義教]]により、それまで山頂にあった稲荷の祠を山麓に移した、とする伝承が[[藤森神社]]に伝わっている。これによると、現在社地となっている稲荷山麓の当地に天平宝字3年([[759年]])<ref group="注">秦氏創建とする和銅4年(711年)より以降、空海が遷座したとする弘仁14年(823年)より以前ということになる。</ref>から藤尾社という[[舎人親王]]、その父の[[天武天皇]]を祀る神社があったが、これを稲荷社地にするために藤尾社を南にある藤森神社境内の東殿へ遷座した<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.fujinomorijinjya.or.jp/enngi.html|title=藤森神社縁起|accessdate=2016-02-21}}</ref>、現在の藤森にあった[[真幡寸神社]]を藤森から西に移した(現在の[[城南宮]])、という。つまりそれまで稲荷社は稲荷山山中(現在の一ノ峰、二ノ峰、三ノ峰)に限る狭い範囲にあった。このことは、現在でも稲荷大社が藤森神社[[氏子圏]]のほぼ中央に位置し、かつ自身の氏子圏ははるか西方の東寺近辺に限られることからも首肯される。また清少納言が「枕草子」に記すところでは、稲荷参拝に際してあえぎあえぎ登山している様子がうかがえ<ref group="注">「中の御社のほど、わりなう苦しきを念じのぼるに、いささか苦しげもなく遅れて来とみる者どもの、ただ行きに先に立ちて詣づる、いとめでたし。」「坂の半らばかり歩みしかば…やうやう暑くさへなりて、まことにわびしくて、などかからでよき日もあらんものを、なにしに詣でつらんとまで、涙もおちて休み困ずるに…」と記す。</ref>、このころやはり稲荷社は山上の社であったと考えられる。現在、山中四つ辻から北に下る道を「御幸道」と呼び、さらにその下方に「車坂」の地名が残るのも、かつての参宮路の名残だと考えられる。なお、藤森神社には永享10年に将軍足利義教から寄進された重要文化財の「八幡宮」「大将軍社」2棟が建つが、これも義教による稲荷遷座に伴うものと推測される。[[応仁の乱]]が始まると、東軍の[[細川勝元]]側の[[足軽大将]][[骨皮道賢]]が稲荷社に陣を置き、後方から西軍の[[山名宗全]]側を撹乱・攻撃する[[ゲリラ]]戦を展開していたが、翌[[応仁]]2年([[1468年]])3月に西軍の攻撃を受けて道賢は討死し、稲荷社は山上の建物を含めてすべて焼きつくされた。 |

||

=== 勧進による復興 === |

=== 勧進による復興 === |

||

応仁の乱の戦渦は甚大であり、[[文明 (日本)|文明]]18年([[1486年]])に起きた[[土一揆]]では伏見稲荷大社の[[神宮寺]]の役割を果たしていた東寺の伽藍も焼失<ref>{{Cite web|url=http://www.toji.or.jp/history.shtml|title=東寺の歴史 戦乱の痕跡 そして炎上|author=東寺|accessdate=2016-02-21}}</ref>、終戦後は稲荷祭でさえ執り行えなかった年があったという。そこで伏見稲荷本願所に[[真言宗]][[東寺]]の[[末寺]]であった[[愛染寺 (伏見稲荷)|愛染寺]]を改めて神宮寺とし、稲荷山では仏教系の稲荷として荼吉尼天も礼拝され<ref>「稲荷一流大事」(伏見稲荷本願所愛染寺初代住職の天阿上人の著作)</ref>、[[神仏習合]]が進んでいった。また愛染寺が伏見稲荷大社の社殿造営や修復、[[勧進]]、[[出開帳]]を管理、[[円阿弥]]によって諸国勧進も進められた。このころの勧進とは、寺社造営のために寄進を募ることだった。[[伏見城]]を築城した[[豊臣秀吉]]は、[[天正]]16年([[1588年]])、母の[[大政所]]の平癒を祈願、成就したことから大規模な寄進を行い、現在の楼門はその折の建立という<ref>{{Cite web|url=http://inari.jp/about/num02/|author=伏見稲荷大社|title=沿革 - ご本殿修造|accessdate=2016-02-03}}</ref>。 |

応仁の乱の戦渦は甚大であり、[[文明 (日本)|文明]]18年([[1486年]])に起きた[[土一揆]]では伏見稲荷大社の[[神宮寺]]の役割を果たしていた東寺の伽藍も焼失<ref>{{Cite web|和書|url=http://www.toji.or.jp/history.shtml|title=東寺の歴史 戦乱の痕跡 そして炎上|author=東寺|accessdate=2016-02-21}}</ref>、終戦後は稲荷祭でさえ執り行えなかった年があったという。そこで伏見稲荷本願所に[[真言宗]][[東寺]]の[[末寺]]であった[[愛染寺 (伏見稲荷)|愛染寺]]を改めて神宮寺とし、稲荷山では仏教系の稲荷として荼吉尼天も礼拝され<ref>「稲荷一流大事」(伏見稲荷本願所愛染寺初代住職の天阿上人の著作)</ref>、[[神仏習合]]が進んでいった。また愛染寺が伏見稲荷大社の社殿造営や修復、[[勧進]]、[[出開帳]]を管理、[[円阿弥]]によって諸国勧進も進められた。このころの勧進とは、寺社造営のために寄進を募ることだった。[[伏見城]]を築城した[[豊臣秀吉]]は、[[天正]]16年([[1588年]])、母の[[大政所]]の平癒を祈願、成就したことから大規模な寄進を行い、現在の楼門はその折の建立という<ref>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/about/num02/|author=伏見稲荷大社|title=沿革 - ご本殿修造|accessdate=2016-02-03}}</ref>。 |

||

=== 商人に人気となる江戸時代 === |

=== 商人に人気となる江戸時代 === |

||

| 118行目: | 120行目: | ||

=== 明治から現在まで === |

=== 明治から現在まで === |

||

[[慶応]]4年(=明治元年、[[1868年]])の[[鳥羽・伏見の戦い]]では |

[[慶応]]4年(=明治元年、[[1868年]])の[[鳥羽・伏見の戦い]]では伏見中心部の御香宮に拠点を置いた新政府軍によって幕府軍の北上が阻止されており、御香宮から北へ離れた稲荷村の稲荷社は被害を免れた。しかし、同年の[[神仏分離]]・[[廃仏毀釈]]によって4月4日に愛染寺は閉門とされ、後に廃絶、翌5日には浄安寺と西光寺は廃絶、境内にあった仏堂に仏像、本殿内で祀られていた仏像も廃された。文化財の保存の点では戦禍よりも神仏分離のほうが影響は大きかったわけである。ただし、祭礼時の東寺神供だけは現在も残っている<ref>{{Cite web|和書|url=http://inari.jp/b_shinko/b01k.html |author=伏見稲荷大社|title=稲荷信仰 - 沿革|accessdate=2011-01-19}}</ref>。また、明治政府は稲荷社から領地をすべて召し上げ、境内地も4分の1に減らされた。 |

||

[[1871年]](明治4年)には[[近代社格制度]]のもとで[[官幣大社]]に列格するとともに正式社名を「稲荷神社」とし「官幣大社稲荷神社」となった。 |

[[1871年]](明治4年)には[[近代社格制度]]のもとで[[近代社格制度#官社|官幣大社]]に列格するとともに正式社名を「稲荷神社」とし「官幣大社稲荷神社」となった。 |

||

文学者の[[坂口安吾]]は「伏見稲荷の俗悪極まる赤い鳥居の一里に余るトンネルを忘れることが出来ない。見るからに醜悪で、てんで美しくはないのだが、人の悲願と結びつくとき、まっとうに胸を打つものがあるのである。これは、「無きに如かざる」ものではなく、その在り方が卑小俗悪であるにしても、なければならぬ物であった。」と評価している<ref>坂口安吾『[https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42625_21289.html 日本文化私観]』 ([[青空文庫]])</ref>。 |

文学者の[[坂口安吾]]は「伏見稲荷の俗悪極まる赤い鳥居の一里に余るトンネルを忘れることが出来ない。見るからに醜悪で、てんで美しくはないのだが、人の悲願と結びつくとき、まっとうに胸を打つものがあるのである。これは、「無きに如かざる」ものではなく、その在り方が卑小俗悪であるにしても、なければならぬ物であった。」と評価している<ref>坂口安吾『[https://www.aozora.gr.jp/cards/001095/files/42625_21289.html 日本文化私観]』 ([[青空文庫]])</ref>。 |

||

| 137行目: | 139行目: | ||

* 本殿([[重要文化財]]) - [[明応]]3年([[1494年]])再建。五間社流造で、屋根は檜皮葺。 |

* 本殿([[重要文化財]]) - [[明応]]3年([[1494年]])再建。五間社流造で、屋根は檜皮葺。 |

||

* 内拝殿 - 本殿正面前に所在。 |

* 内拝殿 - 本殿正面前に所在。 |

||

* 外拝殿(重要文化財) - 舞殿。内拝殿前に所在。[[天保]]11年([[1840年]])再建。桁行五間、梁間三間、一重、入母屋造で、屋根は檜皮葺。軒下四周に吊るされた12基の鉄製灯篭には、[[黄道12宮]](おとめ座、ふたご座など)の透かし彫りが見られる。これは「星曼荼羅」などにも見られ、密教の影響を示すものと考えられる<ref>田中重久「稲荷大社拝殿の鉄造十二宮文の吊灯籠」 史迹美術同攷会『史迹と美術』308・309号所収</ref>。 |

* 外拝殿(重要文化財) - 舞殿。内拝殿前に所在。[[天保]]11年([[1840年]])再建。桁行五間、梁間三間、一重、入母屋造で、屋根は檜皮葺。軒下四周に吊るされた12基の鉄製灯篭には、[[黄道12宮]](おとめ座、ふたご座など)の透かし彫りが見られる。これは「星曼荼羅」などにも見られ、密教の影響を示すものと考えられる<ref>[[田中重久]]「稲荷大社拝殿の鉄造十二宮文の吊灯籠」 史迹美術同攷会『史迹と美術』308・309号所収</ref>。 |

||

* 権殿(重要文化財) - [[寛永]]12年([[1635年]])建立。本殿の左後方に所在。五間社流造で、屋根は檜皮葺。 |

* 権殿(重要文化財) - [[寛永]]12年([[1635年]])建立。本殿の左後方に所在。五間社流造で、屋根は檜皮葺。 |

||

* 授与所 - 本殿の左脇に所在。朱印所。おみくじ授与。 |

* 授与所 - 本殿の左脇に所在。朱印所。おみくじ授与。 |

||

| 205行目: | 207行目: | ||

=== 御旅所 === |

=== 御旅所 === |

||

[[ |

[[東寺]]の東、[[油小路]][[東寺道]]交差点北西角に[[御旅所]]が所在する。 |

||

所在地:京都市[[南区 (京都市)|南区]]西九条池ノ内町98。 |

|||

<gallery> |

<gallery> |

||

ファイル:Fusimi-tabi4.jpg|御旅所 |

ファイル:Fusimi-tabi4.jpg|御旅所 |

||

| 315行目: | 319行目: | ||

=== 外国人観光客の増加 === |

=== 外国人観光客の増加 === |

||

近年は外国人観光客からも観光地として人気があり、[[トリップアドバイザー]]による2013年の「外国人に人気の日本の観光スポット」調査では2位を、2014年の調査では[[広島平和記念資料館]]を抜いて1位を獲得。その後も2019年まで6年連続で1位となっている<ref>{{ |

近年は外国人観光客からも観光地として人気があり、[[トリップアドバイザー]]による2013年の「外国人に人気の日本の観光スポット」調査では2位を、2014年の調査では[[広島平和記念資料館]]を抜いて1位を獲得。その後も2019年まで6年連続で1位となっている<ref>{{Cite web|和書|title=口コミで選ぶ 外国人に人気の日本の観光スポット 2014 |publisher=トリップアドバイザー|date=2014-06-04 |url=http://www.tripadvisor.jp/pages/InboundAttraction_2014.html|accessdate=2014-12-17}}</ref>。駅のごく近くに赤い鳥居が続く非常に日本的な風景が広がり、拝観料不要で閉門時間が無く、稲荷山のお山巡りで欧米人が好むウォーキングができることなどから高評価を得ているとされる。平日のほとんどの日で外国人観光客の方が日本人よりも多くなっており、日没後も稲荷山に登る外国人が多くなっている。なお、本殿付近はライトアップされており、稲荷山への参道も脇道以外は全区間で街灯が1晩中点灯されており夜間の参拝も容易である。ただし、イノシシが出没することがあり注意を呼びかける表示がある。 |

||

=== 参集殿 === |

=== 参集殿 === |

||

| 322行目: | 326行目: | ||

=== ドキュメンタリー === |

=== ドキュメンタリー === |

||

* [[新日本紀行]]「お稲荷さんの山 〜京都・伏見〜」(1973年、[[NHK総合テレビジョン|NHK]])<ref>{{Cite web2 |url=https://www.nhk.jp/p/ts/W56365KYPX/episode/te/QNRMQ9VK2W/ |title=お稲荷さんの山-京都・伏見- |date=2023-02-11 |publisher=NHK |archiveurl=https://archive.md/XPYi1 |df=ja |url-status=live |archivedate=2023-02-11 |accessdate=2023-02-11}}</ref> |

* [[新日本紀行]]「お稲荷さんの山 〜京都・伏見〜」(1973年、[[NHK総合テレビジョン|NHK]])<ref>{{Cite web2 |url=https://www.nhk.jp/p/ts/W56365KYPX/episode/te/QNRMQ9VK2W/ |title=お稲荷さんの山-京都・伏見- |date=2023-02-11 |publisher=NHK |archiveurl=https://archive.md/XPYi1 |df=ja |url-status=live |archivedate=2023-02-11 |accessdate=2023-02-11}}</ref> |

||

=== 刊行物 === |

|||

機関誌「朱」を発行している。内容は「稲荷」に関する論文・随想など<ref>{{Cite web |title=刊行物「朱」 |url=https://inari.jp/news/publication/ |website=inari.jp |access-date=2024-04-27 |publisher=伏見稲荷大社}}</ref>。 |

|||

== 鳥居 == |

== 鳥居 == |

||

| 334行目: | 341行目: | ||

== 現地情報 == |

== 現地情報 == |

||

'''所在地''' |

'''所在地''' |

||

* [[京都市]][[伏見区]]深草 |

* [[京都市]][[伏見区]]深草薮之内町68番地 |

||

'''拝観''' |

'''拝観''' |

||

| 341行目: | 348行目: | ||

'''交通アクセス''' |

'''交通アクセス''' |

||

* 鉄道 |

* 鉄道 |

||

** [[西日本旅客鉄道|JR西日本]][[奈良線]] [[稲荷駅]](稲荷大社のすぐ前)- [[京都駅]]からの所要時間は約5分。正月3が日 |

** [[西日本旅客鉄道|JR西日本]][[奈良線]] [[稲荷駅]](稲荷大社のすぐ前)- [[京都駅]]からの所要時間は約5分。正月3が日及び一部行楽シーズンを除いて[[快速列車]]は停車しない。 |

||

** [[京阪電気鉄道]][[京阪本線]] [[伏見稲荷駅]](徒歩約5分)- 大阪の[[京橋駅 (大阪府)|京橋駅]]から特急を利用する場合の所要時間は約45分だが、特急は伏見稲荷駅に停車しないため[[丹波橋駅]]で準急あるいは普通への乗り換えが必要。また、快速特急「洛楽」は京橋駅を出ると七条駅まで停車しないため注意が必要となる。 |

** [[京阪電気鉄道]][[京阪本線]] [[伏見稲荷駅]](徒歩約5分)- 大阪の[[京橋駅 (大阪府)|京橋駅]]から特急を利用する場合の所要時間は約45分だが、特急は伏見稲荷駅に停車しないため[[丹波橋駅]]で準急あるいは普通への乗り換えが必要。また、快速特急「洛楽」は京橋駅を出ると七条駅まで停車しないため注意が必要となる。 |

||

* バス |

* バス |

||

** 京都駅及び竹田駅(一部中書島・横大路車庫まで延長)とを結ぶ[[京都市営バス]][[京都市営バス横大路営業所#南5号系統|南5号系統]]・[[京都市営バス横大路営業所#急行105号系統|急行105号系統]]および京都駅八条口と醍醐バスターミナルとを結ぶ[[京阪バス]][[京阪バス洛南営業所|6A号経路]]で「稲荷大社前」バス停下車 - 京都市営バスは日中は1時間に2本ずつ、計4本が、京阪バスは同1時間に1本が運転されている。 |

** 京都駅及び竹田駅(一部中書島・横大路車庫まで延長)とを結ぶ[[京都市営バス]][[京都市営バス横大路営業所#南5号系統|南5号系統]]・[[京都市営バス横大路営業所#急行105号系統|急行105号系統]]および京都駅八条口と醍醐バスターミナルとを結ぶ[[京阪バス]][[京阪バス洛南営業所|6A号経路]]で「稲荷大社前」バス停下車 - 京都市営バスは日中は1時間に2本ずつ、計4本が、京阪バスは同1時間に1本が運転されている。 |

||

* 自動車 |

|||

** 駐車場:表参道から入って参集殿の前の境内駐車場に普通車が停められるが、初詣の期間や祭事の日など、使用できない時もある。境内駐車場は24時間利用可能。伏見稲荷大社の駐車場はすべて無料である。 |

|||

'''周辺''' |

'''周辺''' |

||

| 353行目: | 358行目: | ||

* [[龍谷大学]]深草キャンパス |

* [[龍谷大学]]深草キャンパス |

||

* [[京都聖母女学院短期大学]]・[[京都聖母学院中学・高等学校|高・中]]・[[京都聖母学院小学校|小学校]] |

* [[京都聖母女学院短期大学]]・[[京都聖母学院中学・高等学校|高・中]]・[[京都聖母学院小学校|小学校]] |

||

* [[マリオクラブ]] |

|||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

| 363行目: | 369行目: | ||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

* {{Cite book|和書|editor=山折哲雄|editor-link=山折哲雄|title=稲荷信仰事典|publisher=[[戎光祥出版]]|year=1999|isbn=978-4900901100}} |

* {{Cite book|和書|editor=山折哲雄|editor-link=山折哲雄|title=稲荷信仰事典|publisher=[[戎光祥出版]]|year=1999|isbn=978-4900901100}} |

||

* {{Cite book|和書 |title=稲荷大社由緒記集成 第1 (信仰著作篇) |year=1957 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005020/1/3 |doi=10.11501/3005020}} |

|||

* {{Cite book|和書 |title=稲荷大社由緒記集成 第2 (祠官著作篇) |year=1953 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005095/1/3 |doi=10.11501/3005095}} |

|||

* {{Cite book|和書 |title=稲荷大社由緒記集成 第3 (研究著作篇) |year=1972 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005096/1/1 |doi=10.11501/3005096}} |

|||

* {{Cite book|和書 |title=稲荷大社由緒記集成 第4 (教化著作篇) |year=1976 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005097/1/3 |doi=10.11501/3005097}} |

|||

* {{Cite book|和書 |title=稲荷大社由緒記集成 第5 (続祠官著作篇) |year=1979 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005100/1/3 |doi=10.11501/3005100}} |

|||

* {{Cite book|和書 |title=稲荷大社由緒記集成 第6 (補遺篇) |year=1957 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3005101/1/3 |doi=10.11501/3005101}} |

|||

* {{Cite book|和書 |title=稲荷大社由緒記集成 第7 (総目次・索引) |year=1988 |publisher=伏見稲荷大社社務所 |url=https://dl.ndl.go.jp/pid/3026224/1/3 |doi=10.11501/3026224}} |

|||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 368行目: | 381行目: | ||

* [[美しい日本の歩きたくなるみち500選]] |

* [[美しい日本の歩きたくなるみち500選]] |

||

* [[初午]] |

* [[初午]] |

||

* [[伏見人形]] - 伏見稲荷で売られる伝統人形 |

|||

| ⚫ | |||

* |

|||

;「伏見稲荷」を称する他の神社 |

;「伏見稲荷」を称する他の神社 |

||

* [[東伏見稲荷神社]] ([[東京都]][[西東京市]]) - 当社より勧請 |

* [[東伏見稲荷神社]] ([[東京都]][[西東京市]]) - 当社より勧請 |

||

| 375行目: | 391行目: | ||

* [[札幌伏見稲荷神社]] |

* [[札幌伏見稲荷神社]] |

||

| ⚫ | |||

{{Commonscat|Fushimi_Inari-taisha}} |

{{Commonscat|Fushimi_Inari-taisha}} |

||

{{Osm box|w|96291583}} |

{{Osm box|w|96291583}} |

||

* |

* {{Official website|http://inari.jp/|name=伏見稲荷大社}} - 公式サイト |

||

* [http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/kindex2.php?J_ID=10501 稲荷神社三座] - 國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」 |

* [http://21coe.kokugakuin.ac.jp/db/jinja/kindex2.php?J_ID=10501 稲荷神社三座] - 國學院大學21世紀COEプログラム「神道・神社史料集成」 |

||

| 384行目: | 399行目: | ||

{{神道 横}} |

{{神道 横}} |

||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

| ⚫ | |||

[[Category:伏見稲荷大社|!]] |

|||

| ⚫ | |||

[[Category:京都市の神社]] |

[[Category:京都市の神社]] |

||

[[Category:伏見区の建築物]] |

[[Category:伏見区の建築物]] |

||

2024年5月15日 (水) 05:04時点における版

| 伏見稲荷大社 | |

|---|---|

境内 (左に外拝殿(重要文化財)、右奥に内拝殿) | |

| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草薮之内町68番地 |

| 位置 | 北緯34度58分1秒 東経135度46分23秒 / 北緯34.96694度 東経135.77306度座標: 北緯34度58分1秒 東経135度46分23秒 / 北緯34.96694度 東経135.77306度 |

| 主祭神 |

稲荷大神 (宇迦之御魂大神ほか4柱の総称) |

| 神体 | 稲荷山(神体山) |

| 社格等 |

式内社(名神大) 二十二社(上七社) 旧官幣大社 |

| 創建 | 和銅年間(708年 - 715年) |

| 本殿の様式 | 流造 |

| 札所等 | 神仏霊場巡拝の道第123番(京都第43番) |

| 例祭 | 5月3日 |

| 地図 | |

伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)は、京都府京都市伏見区深草薮之内町にある神社。式内社(名神大社)、二十二社(上七社)の一社。旧社格は官幣大社で、現在は単立神社となっている。

旧称は「稲荷神社」。1946年に現社名に改称した(後述)。稲荷山の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域とする。全国に約3万社あるといわれる[1]稲荷神社の総本社である。初詣では近畿地方の社寺で最多の参拝者を集める(日本国内第4位〔2010年〕)[2]。現存する旧社家は大西家。

「伏見」を冠しているが、近代以降の市町村合併によって紀伊郡稲荷村→福稲村→深草村(のち深草町)を経て1931年に京都市伏見区となった経緯があり、伏見の中心部にある御香宮から北へ3 - 4km離れた場所にある。また、当社と御香宮のほぼ中間に藤森神社がある。

概要

京都盆地東山三十六峰最南端の霊峰稲荷山の西麓に鎮座する稲荷信仰の御本社。その信仰は稲荷山の3つの峰を神そのものとして崇拝したことを源流とする[3]。初め農耕の神として祀られ、のちに殖産興業の性格が加わって衆庶の篤い信仰を受けた。神が稲荷山に降り立ったという縁起から、2月の初午の日は古来より多くの参拝者で賑わう。清少納言が自らの稲荷詣を『枕草子』に記すほか、『蜻蛉日記』『今昔物語集』など古典にもしばしば登場する[4]。平安時代、東寺(=教王護国寺)の造営にあたって鎮守神となるや、真言密教と結び付いてその信仰を拡大[5]、次第に神位を高めて『延喜式』名神大社に列し、天慶5年(942年)に正一位の極位を得た。この間、延喜8年(908年)に左大臣藤原時平が三箇社を修営(『年中行事秘抄』)、その後源頼朝や足利義教らが社殿の造営、修造に関わったが、応仁の乱にてすべて焼亡。乱後、社僧による勧進の下で再建が始まり、明応8年(1499年)に至って遷宮を迎えた[6]。近世まではこれら勧進僧たちが稲荷信仰の普及や稲荷講の結成に大きく関与した[7]という。

明治政府の神仏分離令によって、本願所[注 1]のほか境内の仏堂がすべて廃寺となる一方、崇敬者による鳥居の奉納や私的な「お塚」の建立が稲荷山中で顕著化し、現在の伏見稲荷大社を特徴づけるものとなった。稲荷祭の最終日に東寺の僧侶らが東門(慶賀門)の前に供物を並べ、還幸する下社の神輿に読経をあげる儀式があり、古くから続く両社寺の深い関係を今に伝えている[8]。

祭神

祭神は以下の五柱。これらの神々は稲荷大神の広大な神徳の神名化とされている[9][注 2]。

主祭神である[10]宇迦之御魂大神を中央の下社、佐田彦大神を中社、大宮能売大神を上社に据え、明応8年(1499年)に本殿に合祀された左右の摂社、田中大神・四大神とともに、五柱の神を一宇相殿(1つの社殿に合祀する形)に祀っている[9]。

- 宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ) - 下社(中央座)

- 佐田彦大神(さたひこのおおかみ)- 中社(北座)

- 大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ) - 上社(南座)

- 田中大神(たなかのおおかみ) - 下社摂社(最北座)

- 四大神(しのおおかみ) - 中社摂社(最南座)

稲荷神は元来、五穀豊穣を司る神であったが、時代が下って、商売繁昌・産業興隆・家内安全・交通安全・芸能上達の守護神としても信仰されるようになった[11]。

- 田中大神および四大神について

摂社の祭神、田中大神と四大神については由緒がはっきり分かっておらず、伏見稲荷大社では「稲荷神と何らかの深い関わりがある地主神、あるいは土着神的傾向が濃厚」としている[10]。

下社の摂社に祀られる田中大神は、その名のとおり田の神ではないかと考えられるが、かつては大己貴神や猿田彦神、鴨建角身命などとも同一視された[10]。

中社の摂社に祀られる四大神についても諸説があり、一柱の神名なのか、四柱の神の総称なのかも明確には分かっていない[10][注 3]。江戸時代の国学者、前田夏蔭によれば「若年神、夏高津日神、秋比売神、久久年神」の四柱とされるが、これらの神々は宇迦之御魂神と同一視されることもある穀物神・オオゲツヒメの御子神であり、四季を表す神とも考えられる[10][注 4]。

歴史

「秦氏の祖霊として創建」の縁起

「イナリ」の縁起としては『山城国風土記』にあったとされる秦伊侶具のものが有名である。

- (大意)風土記によれば、イナリと称する所以はこうである。秦中家忌寸[注 7]などの遠い祖先の秦氏族「伊侶具」は、稲作で裕福だった。ところが餅を使って的として矢を射ったところ、餅が白鳥に代わって飛び立ち、この山に降りて稲が成ったのでこれを社名とした。後になって子孫はその過ちを悔いて社の木を抜き家に植えて祭った。いまでは、木を植えて根付けば福が来て、根付かなければ福が来ないという。

この秦氏について、もともと山城国紀伊郡深草近辺に在住していたことが見え(「秦大津父」『日本書紀』欽明紀)、また、

とあり、秦氏と賀茂神社との関連や、秦氏が和銅年間に稲荷社の社家となったことを伝えている。社伝には、当時に全国的な天候不順で作物の不順が続いたが、勅使を名山大川に遣し祈請すると加護があって山背国の稲荷山に大神を祀ると、五穀が稔って国が富んだ[12]、とも伝えている。

上述の『山城国風土記』に見られるように、「イナリ」の表記はもともと「伊奈利」の字が当てられていたが[13]、『類聚国史』にある淳和天皇の天長4年(827年)正月辛巳の詔で初めて「稲荷」の表記が用いられた[9]。以降、『延喜式神名帳』には「山城国紀伊郡 稲荷神社三座 並名神大 月次・新甞」と記載され、名神大社に列し月次・新甞の幣帛を受けた。

なお、この木を植える伝承は験(しるし)の杉として現代にも伝わっている。

「弘法大師が出会った竜頭太」の縁起

東寺などに伝わる文献では、以下のように空海と稲荷神の関係が伝承されている。これらの説話は平安時代初期を舞台としているが、文献自体の成立は14世紀頃である点には留意すべきである。

『稲荷大明神流記』[14][15][注 9]などにはこうある。

稲荷大明神流記 眞雅記云ゝ弘仁七年孟夏之比。大和尚斗藪之時於紀州田邊宿遇異相老翁。其長八尺許骨高筋太内大權氣外示凡夫相。 見和尚快語曰「吾有神道聖在威徳也。方今菩薩到此所弟子幸也」。和尚曰「於霊山面拝之時、誓約未忘此主他生、形異心同。 予有秘教紹隆之願。神在仏法擁護之誓、諸共弘法利生、同遊覚台。 夫帝都坤角九條一坊、有一大伽藍、号東寺。為鎮護国家、可興密教霊場也。必々奉待々々而巳」。 化人曰「必参会」。守和尚之𣳬[注 10]命等云々。 同十四年正月十九日。和尚忝賜東寺。為密教道場也、因之請来法文曼荼羅道具等、悉納大経蔵畢。 其後同四月十三日、彼紀州之化人来。臨東寺南門。荷稲提椙葉、率両女二子矣。和尚歓喜、授与法味、道俗帰敬、備飯献果。

爾後暫寄宿二階柴守、其間点当寺杣山。定利生勝地。一七ヶ日夜之間、依𣳬[注 10]鎮壇法示荘厳。額然而円現矣、為後生記綱目耳。 — 『稲荷大明神流記』

- (大意)弘仁7年(816年)4月頃、紀州国の熊野で修行中の空海(弘法大師)は田辺の宿で常人とは思えない老翁に出会った。身の丈は八尺[注 11]、立派な体躯で威厳が感じられるが、それを表に出さない顔立ちだった。その老人は空海に会えたことを喜んで語った。「自分は(以前そなたに会ったことのある)神である。そなたには威徳がある。私とともに修行して弟子となるがよい」空海は答えた。「霊山であなたに会った時の約束は、たとえ見かけが変わろうと心は同じであり、まだ忘れていません。私は密教を広めたいという願いが有ります。あなたには仏法でそれを守ってくださるようお願いします。京の都の西南の方角の九条というところに東寺という大伽藍があります。ここで私は国家を護るための密教を興すのです。この寺でお待ちしておりますので、必ずお越しください」。睦まじく語らい合って約束を交わした。

- 弘仁14年(823年)正月19日、空海は東寺を賜って道場を開くため法文や曼荼羅、道具等を運び、経蔵を納めて真言の道場とした。この年の4月13日、紀州の神が東寺の南門にやってきた。神は椙(すぎ)の葉を持ち稲を担ぎ、2人の婦人と2人の子供を連れていた。空海は大喜びで崇敬の心で一行を食事や菓子でもてなし、周りもこれに倣った。しばらく一行は八条二階の柴守(しばのかみ)の家に留まり、その間に空海は東寺の杣(すぎ)山に17日間祈祷して神に鎮まっていただいた。この事が現在まで伝わる由縁となっている。

また、東寺に伝わる『稲荷大明神縁起』[16][17][注 12]では

古老傳云、彼の三の御山の竜頭太は、和銅年中より以来、既に百年に及ぶまで、当山麓にいほりを結て、昼は田を耕し、夜は薪をこるを業とす。其の面竜の如し。顔の上に光ありて、夜を照らす事昼に似り、人是を竜頭太と名く。其の姓を荷田氏と云ふ。稲を荷ける故なり。而に弘仁の比に哉、弘法大師此山をとして難業苦業し給けるに、彼翁来て申し曰く。我は是当所の山神也。仏法を護持すべき誓願あり。願くは大徳常に真密の口味を受け給ふべし。然者愚老忽に応化の威光を耀て、長く垂述の霊地をかざりて、鎮に弘法の練宇を守るべしと。大師服膺せしめ給ひて、深く敬を致し給ふ。是以其面顔を写して、彼の神体とす。種々の利物連々に断絶する事なし。彼の大師御作の面は当社の竃戸殿に案置せらる。 — 『稲荷大明神縁起』

- (大意)古老が言い傳えについて言うことには、100年の昔の和銅年間から竜頭太という者が稲荷山の麓に家を構えて住んでおり、昼は田を耕し、夜は山に入って薪を求める仕事をしていた。その顔は龍のようだった。頭の上に光放つものがあり夜でも昼のように明るかった。姓は荷田、名は竜頭太といった。これは稲を背負っていたからという。(中略)空海はその顔を面に写し神体として祀り、それからは収穫が絶えることがなくなった。この面は東寺の竃戸殿に祀ってある。

とあり、当時伏見稲荷大社の社家であった荷田氏の出自を述べていて、社家が秦氏の出身としている。社家の荷田氏は、「和銅年中、初めて伊奈利三ヶ峰の平処に顕坐してより、この神は、秦氏人等が禰宜・祝として春秋の祭りに仕えた」[18][19]。伝統的な社家には、この秦氏を出自とする荷田氏、西大路氏、大西氏、森氏などがいる。なお、東寺が空海(弘法大師)作という面を竃戸殿に置いた由来についてここでは述べられていない。縁起にある竜頭太は自ら稲荷山の山神を名乗り、「その顔は龍のようだった。頭の上に光放つものがあり夜でも昼のように明るかった。」とあり、これは後光を背した羅刹天を想起させる。

平安期の隆盛

天長4年(827年)、淳和天皇が病に倒れたため占わせたところ、東寺の塔を建てるために稲荷山の樹を伐ったことの祟りであることがわかり大中臣雄良が派遣され、それまで秦氏の私社であった稲荷大神に初めて従五位下の神階が下賜された。以来、京の人々から巽の福神(東南方向の福の神)との崇敬を集めた。現在の東寺との関係はここに端緒があるとする。社では稲荷山に明神が鎮座した和銅4年2月壬午を記念日として初午大祭を興し、稲荷祭もこの頃から始まったとされている。稲荷祭は神幸祭(稲荷のお出で)が、旧暦3月中の午の日に、還幸祭(稲荷のお旅)が旧暦4月上の卯の日、と定められていた[20]。

延喜8年(908年)には藤原時平の寄進により社殿が造営され、延長5年(927年)の『延喜式神名帳』には名神大社、また二十二社の上七社に列し、天慶5年(942年)に正一位が授けられた[21]。当時は伊勢神宮は天皇以外による奉幣が禁止されており[注 13]、京からも近い当社が多くの参詣者を集めるようになった。平安時代の隆盛が『今昔物語』などにも見え、『枕草子』には初午に7度も詣でる元気な女性がいて羨ましかった、とある[22]。こうして稲荷祭は下鴨の葵祭、八坂の祇園祭とならぶ人気を博し、貴顕からの奉幣も盛んに行われた[21]。延久4年(1072年)には、初の行幸として、後三条天皇が訪れ、この後鎌倉時代まで、祇園社とあわせての両社行幸が恒例となった[21]。

鎌倉時代に進んだ神仏習合

しかし、山城国風土記よりも後の鎌倉時代の成立とみられる『年中行事秘抄』[23]では、「くだんの社、立ち初めの由、たしかなる所見無し」とあり、確かな由緒は不確かだとしている。

この頃になると、神仏習合が進み、神社の祭神にも本地仏が解釈されるようになる。また、それまで三座だった祭神が五座となる。前出の『稲荷大明神流記』には、

- 一、大明神。本地十一面。(上御前是也)

- 二、中御前。本地千手。(大明神之当御前也)

- 三、大多羅之女。本地如意輪。(下御前是也。大明神之前御前也)

- 四、四大神。本地毘沙門。(中御前御子。即同宿中御前)

- 五、田中。本地不動。(先腹大多羅之女郎子也)

とある。

このような仏教系の伝承に、後に伏見稲荷の眷属とされる狐に関する伝承が現れている。

時は平安初期の弘仁年間(810年 - 824年)のこと、平安京の北郊、船岡山の麓に、全身に銀の針を並べ立てたような年老いた白狐の夫婦が棲んだ。夫婦は心根が善良で、常々世のため人のために尽くしたいと願っていたが、狐という畜生の身であっては、願いを果たすべくもない。そこで、夫婦は意を決し、五匹の子狐を伴って稲荷山に参拝し祈った。「今日より当社の御眷属となりて神威をかり、この願いを果たさん」すると、たちまち神壇が鳴動し、稲荷神の厳かな託宣がくだった。「そなたたちの願いを聞き許す。されば、今より長く当社の仕者となりて、参詣の人、信仰の輩を扶け憐むべし」明神からは男狐はオススキ、女狐はアコマチという名を授けられたという。[24] — 真雅[注 14]『稲荷流記』他

また中国から派生したと思われる狐に関する寓話(「九尾の狐」や「玉藻前」など)から、次第に仏の像容を白狐にまたがる女天形と解釈して、日本独自の形容を持った荼枳尼天を併せた。由来についても様々に解釈や説話がある。

実は、これらの説話は、先の東寺を開いた空海の縁起と合わせ、平安時代初期を舞台とする説話が、鎌倉時代から室町時代初期の頃に世に広まりはじめてきていることには留意すべきである。空海の興した真言密教はこの頃には熊野の修験道とともにすでに広く認知されていたが、同じく隆盛した比叡山の天台宗の密教とは内容が異なるとして、「台密」が京の鎮守であったのに対して「東密」はこの時代以降に「教王護国寺」の名を称するようになる(「密教」の項を参照)。護国として実際に帰依した天皇や皇族が多く、増えすぎた貴族が没落して都落ちし、緩みはじめた律令を背景に郡司、郷司として、後には守護や地頭などとして荘園地主となり、武家を興したり擁したりして台頭し始める時期にあたる。これに呼応するように全国に熊野社や稲荷社が勧請されて急速に広まった時期にもあたる。これらの説話は講を通して武士や作人といった民衆にも広まり、祖霊の塚に稲荷社を建てたり[注 15]眷属である狐を併せていくことになる。

山麓への遷座

この頃、地方領主や軍事貴族からの荘園の寄進の倣いが起こり[注 16]、有力となった寺社が独自の僧兵や神人を持つようなると武家同士や寺社同士の争いに巻き込まれるようになる。社家一族のうち、羽倉氏はこの頃、南北朝の混乱時に荷田氏を仮冒して社家を継いだことが疑われている[25]が、江戸期の国学の大家である荷田春満はこの氏族から出ている。

永享10年(1438年)、後花園天皇の勅命で、室町幕府6代将軍足利義教により、それまで山頂にあった稲荷の祠を山麓に移した、とする伝承が藤森神社に伝わっている。これによると、現在社地となっている稲荷山麓の当地に天平宝字3年(759年)[注 17]から藤尾社という舎人親王、その父の天武天皇を祀る神社があったが、これを稲荷社地にするために藤尾社を南にある藤森神社境内の東殿へ遷座した[26]、現在の藤森にあった真幡寸神社を藤森から西に移した(現在の城南宮)、という。つまりそれまで稲荷社は稲荷山山中(現在の一ノ峰、二ノ峰、三ノ峰)に限る狭い範囲にあった。このことは、現在でも稲荷大社が藤森神社氏子圏のほぼ中央に位置し、かつ自身の氏子圏ははるか西方の東寺近辺に限られることからも首肯される。また清少納言が「枕草子」に記すところでは、稲荷参拝に際してあえぎあえぎ登山している様子がうかがえ[注 18]、このころやはり稲荷社は山上の社であったと考えられる。現在、山中四つ辻から北に下る道を「御幸道」と呼び、さらにその下方に「車坂」の地名が残るのも、かつての参宮路の名残だと考えられる。なお、藤森神社には永享10年に将軍足利義教から寄進された重要文化財の「八幡宮」「大将軍社」2棟が建つが、これも義教による稲荷遷座に伴うものと推測される。応仁の乱が始まると、東軍の細川勝元側の足軽大将骨皮道賢が稲荷社に陣を置き、後方から西軍の山名宗全側を撹乱・攻撃するゲリラ戦を展開していたが、翌応仁2年(1468年)3月に西軍の攻撃を受けて道賢は討死し、稲荷社は山上の建物を含めてすべて焼きつくされた。

勧進による復興

応仁の乱の戦渦は甚大であり、文明18年(1486年)に起きた土一揆では伏見稲荷大社の神宮寺の役割を果たしていた東寺の伽藍も焼失[27]、終戦後は稲荷祭でさえ執り行えなかった年があったという。そこで伏見稲荷本願所に真言宗東寺の末寺であった愛染寺を改めて神宮寺とし、稲荷山では仏教系の稲荷として荼吉尼天も礼拝され[28]、神仏習合が進んでいった。また愛染寺が伏見稲荷大社の社殿造営や修復、勧進、出開帳を管理、円阿弥によって諸国勧進も進められた。このころの勧進とは、寺社造営のために寄進を募ることだった。伏見城を築城した豊臣秀吉は、天正16年(1588年)、母の大政所の平癒を祈願、成就したことから大規模な寄進を行い、現在の楼門はその折の建立という[29]。

商人に人気となる江戸時代

戦国時代を経て江戸幕府を開いた徳川宗家は浄土宗に帰依し、幕僚として仕えた天海は天台宗の僧であり、稲荷神の崇敬は朝廷の他、専ら町人や商人によって行われた[30]。特に活発となった商いの成功(結願)を祈る商人には人気があった。狐が棲む穴ぐらを見つけては稲荷神を勧請する者まで現れる。併せて、勧請された稲荷神社に「正一位」を冠するものが出てくるのもこの頃である。これは徳川家康が死後東照宮へ神格化されて正一位を追贈されたように朝廷が認める神格の最高格[注 19]を意味し、奉行所から当社へ名の使用について問い合わせがあったことも記されている[注 20][24]。そして結願の礼として本社に赤い鳥居を奉納する習慣が広まり、膨大な千本鳥居を形成するに至るのである。また、江戸時代には境内に愛染寺の他に浄土宗の浄安寺と西光寺も設けられ、神仏習合の色合いは濃かった。

現在伏見稲荷大社の楼門内に、江戸時代に社家から出た国学の大家・荷田春満の旧宅が保存されている。隣設して荷田春満を祭神とする東丸神社(あずままろじんじゃ)があるが、この神社は旧宅の一角に建てられているため、伏見稲荷大社の摂末社ではなく独立した神社である。1903年(明治36年)に規模の割に高い社格の府社に列し、学問の神として信仰されている。

明治から現在まで

慶応4年(=明治元年、1868年)の鳥羽・伏見の戦いでは伏見中心部の御香宮に拠点を置いた新政府軍によって幕府軍の北上が阻止されており、御香宮から北へ離れた稲荷村の稲荷社は被害を免れた。しかし、同年の神仏分離・廃仏毀釈によって4月4日に愛染寺は閉門とされ、後に廃絶、翌5日には浄安寺と西光寺は廃絶、境内にあった仏堂に仏像、本殿内で祀られていた仏像も廃された。文化財の保存の点では戦禍よりも神仏分離のほうが影響は大きかったわけである。ただし、祭礼時の東寺神供だけは現在も残っている[31]。また、明治政府は稲荷社から領地をすべて召し上げ、境内地も4分の1に減らされた。

1871年(明治4年)には近代社格制度のもとで官幣大社に列格するとともに正式社名を「稲荷神社」とし「官幣大社稲荷神社」となった。

文学者の坂口安吾は「伏見稲荷の俗悪極まる赤い鳥居の一里に余るトンネルを忘れることが出来ない。見るからに醜悪で、てんで美しくはないのだが、人の悲願と結びつくとき、まっとうに胸を打つものがあるのである。これは、「無きに如かざる」ものではなく、その在り方が卑小俗悪であるにしても、なければならぬ物であった。」と評価している[32]。

戦後の1946年(昭和21年)に近代社格制度の廃止に伴い宗教法人化したが、神社本庁に入らずに独立した単立宗教法人となった。これは神社本庁が伊勢神宮を本宗とするのに対し大社側として別の見解を取ったためで、神社本庁との関係は良好である。宗教法人化とともに社名を「伏見稲荷大社」と改称したが、これは近代社格制度の廃止に伴い、そのままでは社名が単に「稲荷神社」となり、他の多くの稲荷神社と混同することを避けるためである。

境内

山麓

表参道の一番鳥居から楼門、外拝殿(舞殿)、内拝殿、本殿が一直線に並ぶ。本殿の背後に、斎場と千本鳥居から続く稲荷山の神蹟群がある。千本鳥居をはじめとする信者の寄進による鳥居は山中に約一万基あると言われる[33]。本殿右には稲荷神明水がある[34]。

- 本殿(重要文化財) - 明応3年(1494年)再建。五間社流造で、屋根は檜皮葺。

- 内拝殿 - 本殿正面前に所在。

- 外拝殿(重要文化財) - 舞殿。内拝殿前に所在。天保11年(1840年)再建。桁行五間、梁間三間、一重、入母屋造で、屋根は檜皮葺。軒下四周に吊るされた12基の鉄製灯篭には、黄道12宮(おとめ座、ふたご座など)の透かし彫りが見られる。これは「星曼荼羅」などにも見られ、密教の影響を示すものと考えられる[35]。

- 権殿(重要文化財) - 寛永12年(1635年)建立。本殿の左後方に所在。五間社流造で、屋根は檜皮葺。

- 授与所 - 本殿の左脇に所在。朱印所。おみくじ授与。

- 神饌所

- 神楽殿 - 本殿の右脇に所在。

- 御茶屋(重要文化財) - 本殿の右脇奥に所在。非公開。江戸時代前期の造営。後水尾上皇より下賜され、仙洞御所から移築された。桁行7.6メートル・梁間7.9メートル、一重、入母屋造で、屋根は上部を桟瓦葺とし、腰廻を檜皮葺とする。玄関には車寄を付す。

- 松の下屋(京都市指定有形文化財・京都市指定名勝) - 1917年(大正6年)築。

- 茶室「瑞芳軒」(京都市指定有形文化財) - 1919年(大正8年)築。

- 供待(京都市指定有形文化財)

- 表門(京都市指定有形文化財)

- 東丸神社(あずままろじんじゃ) - 伏見稲荷大社の境内にあるが摂末社ではなく、独立した神社である。

- 荷田春満旧宅

- 楼門(重要文化財) - 天正17年(1589年)に豊臣秀吉によって再建。三間一戸、入母屋造で、屋根は檜皮葺。

- 南回廊(重要文化財) - 楼門に接続する廻廊。元禄7年(1694年)建立。桁行五間、梁間一間、一重、切妻造で、屋根は檜皮葺。

- 北回廊(重要文化財) - 楼門に接続する廻廊。元禄7年(1694年)建立。桁行五間、梁間一間、一重、切妻造で、屋根は檜皮葺。

- 儀式殿

- 講務本庁

- 社務所

- 池

- 供物所

- 神馬舎

- 稲荷山中腹

- 千本鳥居 - 奥社への参道に密に並ぶ鳥居をいう。二股に分かれている。

- 奥宮(重要文化財) - 安土桃山時代の造営。三間社流造で、屋根は檜皮葺。

- 奥社「奥の院」 - 奉拝所。おもかる石、願掛け絵狐(絵馬のかわりに狐)などがある。

- 伏見神寶神社(ふしみかんだからじんじゃ) - 伏見稲荷大社の境内にあるが摂末社ではなく、独立した神社である。

- 参道

- 二番鳥居

- 一番鳥居

-

外拝殿(重要文化財)

-

権殿(重要文化財)

-

神楽殿

-

松の下屋(京都市指定有形文化財・名勝)

-

奥宮(重要文化財)

-

奥の院

-

二番鳥居

稲荷山

神体山である稲荷山は、東山三十六峰の最南端に位置し、標高233m。3つの峰(一ノ峰、二ノ峰、三ノ峰)が連なるが、かつては古墳で、それぞれに円墳が確認されている。三ノ峰からは二神二獣鏡が出土している[36]。この山々「お山」を中世には「下ノ塚」「中ノ塚」「上ノ塚」と呼び、奥社奉拝所の先にある山々を巡拝できる参道には、そこかしこに人々が石碑に「白狐大神」や「白龍大神」などの神名を刻んで祀られた無数の小さな祠(その数、1万基、あるいはそれ以上とも言われる)の「お塚」が奉納されており、「お塚信仰」と呼ばれている。

参拝者の中には、「お塚」の前にひざまづいて「般若心経」や「稲荷心経」などを唱えている人もおり、日本で神仏分離が行われる前の信仰(神仏習合を参照)が今でも保たれているのを見ることができる[37]。奥社奉拝所の奥に「おもかる石」という石がある。この石は試し石のひとつで、願いを念じて持ち上げた時、重さが予想していたより軽ければ願いが叶い、重ければその願いは叶わないといわれている。

また稲荷山には信者から奉納された約1万基の鳥居があり、特に千本鳥居と呼ばれる所は狭い間隔で多数建てられ名所となっている。鳥居を奉納する習わしは江戸時代に始まった。

応仁の乱で焼失する前は稲荷山の山中にお社があったが、再建はされず現在は神蹟地として残っている。明治時代に以下の七神蹟地を確定し、親塚が建てられた。お塚は、その周りを取り囲む形となっている。親塚の神名が本殿に祀られる五柱の神名とは異なるが古くからそういう名前で伝わっているとされ、理由は定かではない。

- 七神蹟地、およびその親塚にある神名

- 一ノ峰(上之社神蹟) - 末広大神

- 二ノ峰(中之社神蹟) - 青木大神

- 三ノ峰(下之社神蹟) - 白菊大神

- 荒神峰(田中社神蹟) - 権太夫大神

- 間ノ峰(荷田社神蹟) - 伊勢大神

- 御膳谷遙拝所 - 往古に三ヶ峰に神供をした所と伝えられている。

- 釼石(長者社神蹟) - 社殿の後ろに御神体の剱石があり長者社には加茂玉依姫(かもたまよりひめ)を祀る。

-

間ノ峰(荷田社神蹟)

-

御膳谷遙拝所

-

釼石(長者社神蹟)

-

稲荷塚(稲荷山に数万カ所所在)

-

稲荷塚、稲荷信仰が窺える

御旅所

所在地:京都市南区西九条池ノ内町98。

-

御旅所

-

御旅所 御旅殿

摂末社

摂社

- 本殿合祀

- 田中社 - 本殿に合祀。

- 四大神 - 本殿に合祀。

- 境外摂社

- 田中神社(京都市東山区本町)

末社

- 参道

- 熊野社(重要文化財)

- 藤尾社(重要文化財)

- 霊魂社

- 稲荷山 中腹

- 上末社

- 長者社(重要文化財)

- 荷田社(重要文化財)

- 五社相殿(重要文化財)

- 両宮社(重要文化財)

- 白狐社(重要文化財) - 稲荷大神の眷属を祀る。元禄7年(1694年)建立。一間社春日造、檜皮葺。

- 産婆稲荷 - 祭神:産婆大明神

- 熊鷹社 - 祭神:熊鷹大神

- 玉山稲荷社 - 祭神:玉山稲荷大神

- 稲荷山 山頂付近

- 田中社 - 祭神:田中大神

- 大杉社 - 祭神:大杉大神、磐根大神

- 眼力社 - 祭神:眼力大神、石宮大神、常吉大神

- 傘杉社 - 祭神:傘杉大神

- 薬力社 - 祭神:薬力大神

- 長者社 - 祭神:加茂玉依姫

- 上社神蹟 - 祭神:大宮能売大神、末廣大神

- 大岩大神

- 中社神蹟 - 祭神:猿田彦、青木大神

- 荷田社御神蹟 - 祭神:伊勢大神

- 下社神蹟 - 祭神:宇迦之御魂、白菊大神

- 境外末社

- 松明殿稲荷神社(京都市下京区稲荷町)

-

(左から)熊野社(重要文化財)・藤尾社(重要文化財)・霊魂社

-

上末社(いずれも重要文化財)

-

熊鷹社

-

玉山稲荷社

-

眼力社

-

薬力社

-

松明殿稲荷神社(京都市下京区稲荷町)

祭事

- 大山祭(1月5日)

- 本殿の儀

- 御饌石の上に供物を捧げたという故事に基づく。

- 山上の儀(御膳谷祈祷殿)

- 斎土器に中汲酒を盛ったものを御饌石に供えて、五穀豊穣と家業繁栄を祈る。

- 本殿の儀

- 初午大祭(はつうまたいさい)(2月初午の日)

- 稲荷大神が稲荷山の三ヶ峰に初めて鎮座した和銅4年2月の初午の日をしのび、大神の神威を仰ぐ祭

- 稲荷祭(4月20日最寄の日曜-5月3日)

- 平安時代に起源を持つ祭りで4月20日最寄の日曜の「神幸祭」、4月下旬の「区内巡幸」、5月3日の「還幸祭」まで氏子地域の御旅所に神輿が置かれる。

- 田植祭(6月10日)

- 神前に捧げられる料米の稲苗を神田へ植える祭で、「御田舞」が演奏される中、早乙女らによって田植が行われる。

- 本宮祭(もとみやさい)(7月土用入り後の最初の日曜または祝日)

- 前日の宵宮には境内の提灯や灯籠に一斉に灯を入れる万灯神事が行われる。

- 講員大祭(10月体育の日の前々日・前日)

- 伏見稲荷大社の神徳を広く宣揚し、全国の講員が参拝して神恩に奉賽するとともに、家内安全・生業繁栄を祈願する祭。

- 火焚祭(ひたきさい)(11月8日)

- 「おひたきまつり」とも言われ、社前に火を焚く神事。伏見稲荷大社では丁度初午に相対するものであるとしている。

- 大祓式(12月31日)

- 「師走の大祓」と称され、後半年の罪穢れを祓い、形代を河海に流して新年を迎える行事。

その他にも四季を通じて祭礼・神事が執り行われている。

文化財

重要文化財

- 伏見稲荷大社 8棟(建造物) - 1909年(明治42年)4月5日に本殿を指定、2014年(平成26年)1月27日に権殿・外拝殿・楼門・南北廻廊(南廻廊)・南北廻廊(北廻廊)・奥宮・白狐社を追加指定[38]。

- 本殿

- 権殿

- 外拝殿

- 楼門

- 南北廻廊(南廻廊)

- 南北廻廊(北廻廊)

- 奥宮

- 白狐社

- 附:長者社、荷田社、五社相殿、両宮社、熊野社、藤尾社、城州稲荷社御修復御入用金高目録帳9冊

- 伏見稲荷大社御茶屋 - 1927年(昭和2年)4月25日指定[39]。

京都市指定文化財

その他

しるしの杉

平安時代後期に熊野詣が盛んになると、京の公家や民衆は参詣の途中で伏見稲荷に立ち寄り、縁起に因む杉木の枝を頂いて身体につけることが流行した(『為房卿記』など)。『平治物語』でも平清盛が急な六波羅への警備にも「先ず稲荷の杜にまいり、各々杉の枝を折って、鎧の袖にさして(略)」とある。初午参詣で皆が杉木の枝をとっていくので稲荷山の杉はすっかり葉がなくなった」と詠んだ藤原光俊の歌が残っている。

外国人観光客の増加

近年は外国人観光客からも観光地として人気があり、トリップアドバイザーによる2013年の「外国人に人気の日本の観光スポット」調査では2位を、2014年の調査では広島平和記念資料館を抜いて1位を獲得。その後も2019年まで6年連続で1位となっている[44]。駅のごく近くに赤い鳥居が続く非常に日本的な風景が広がり、拝観料不要で閉門時間が無く、稲荷山のお山巡りで欧米人が好むウォーキングができることなどから高評価を得ているとされる。平日のほとんどの日で外国人観光客の方が日本人よりも多くなっており、日没後も稲荷山に登る外国人が多くなっている。なお、本殿付近はライトアップされており、稲荷山への参道も脇道以外は全区間で街灯が1晩中点灯されており夜間の参拝も容易である。ただし、イノシシが出没することがあり注意を呼びかける表示がある。

参集殿

参道の右側に以前は参集殿という神社直営の宿泊施設があった。1963年(昭和38年)に建てられた老朽化した建物ではあったが、境内に安く宿泊でき部屋も広かったが、耐震基準を満たしていなかったこともあり2020年(令和2年)5月限りで閉館し既に解体された。

ドキュメンタリー

刊行物

機関誌「朱」を発行している。内容は「稲荷」に関する論文・随想など[46]。

鳥居

- 稲荷鳥居:稲荷神社特有の鳥居で赤には魔除けの効果があるとされる。

- 間あき鳥居:真ん中が空いている鳥居、上が空いていることから出世にご利益があるとされる。

- 奴彌鳥居:日本に数基しかないとされる鳥居で荷田社前に存在する。

前後の札所

現地情報

所在地

拝観

- 24時間稲荷山を含む境内に入り参拝できる。拝観料の類はなく無料で参拝できる。ただしお守りなどを販売する「授与所」は、7:00〜18:00頃のみにしか開いていない。稲荷山の茶屋等の営業時間や休日はそれぞれ異なる。また、荷田春満旧宅が観光シーズンなどに特別公開されることがあるが、この時は特別公開部分のみ有料となる。

交通アクセス

- 鉄道

- バス

周辺

脚注

注釈

- ^ 勧進僧・勧進沙門の宿所。住持によって「地蔵院」あるいは「雨宝院」などと称され、元禄の頃より「愛染寺」と称号。

- ^ 生玉稲荷神社(名古屋市守山区)では、倉稲魂神を主祭神として、大己貴命、保食神、大宮能姫神、太田神とともに五柱の神を稲荷五社大明神として祀るが、伏見稲荷大社と同様にこれら五柱の祭神は稲荷大神の広大な神徳の神名化としている。生玉稲荷神社 - 由緒・沿革

- ^ 『水台記』では「底筒男命、中筒男命、表筒男命、神功皇后」の四柱、『神祇拾遺』では「五十猛神、大屋姫、抓津姫、事八十神」の四柱とする。

- ^ 伏見稲荷大社と同じく秦氏によって創建された松尾大社では、境内末社の四大神社(しのおおかみのやしろ)で「春若年神、夏高津日神、秋比売神、冬年神」を祀っており、その名から四季の神であることが明確にうかがえる。

- ^ 最古の写本においては「伊禰奈利生」ではなく「生子」、すなわち「子を生んだ」と記されているが、江戸時代の国学者・伴信友により「伊禰奈利生」との表記がされるようになった(中村陽・監修『稲荷大神』戎光祥出版、平成21年、50-51頁参照)。

- ^ これは吉田兼倶が15世紀頃に延喜式神名帳の注記のため作成した『延喜式神名帳頭註』で書かれている山城国風土記伊奈利の社条の逸文であり、また兼倶は吉田神道の創設者でもあることから、信ぴょう性を疑問視する意見もある。また、山城風土記は編纂の始まる延長3年(925年)以前に伝わる歴史や文物を記しており、和銅年間以降の風聞も含まれる可能性はある。

- ^ 「忌寸」は八色の姓での位の1つ。

- ^ 和銅4年(711年)2月7日。なお、この縁起を伏見稲荷の創建とみる場合、和歌山県有田市(旧・糸我町)の「糸我稲荷神社」が日本最初・最古の稲荷神社となるという説がある。文化7年(1810年)当時の神官、林周防が寺社奉行に報告した「糸鹿社由緒」によると、創建は「37代孝徳天皇白雉3年(652年)壬子の春、社地を正南森に移し、糸鹿社と申す」とあり、伏見稲荷神社より約60年遡ることになる。(有田市HP 糸我稲荷神社)

- ^ 14世紀頃の成立。

- ^ a b 字は「氵+缶」。

- ^ およそ2m40cm。

- ^ 南北朝時代の成立。東寺に伝わる。

- ^ これを「私幣禁断」という。天皇以外の個人的な奉幣を禁止し、たとえ三后や皇太子であっても天皇の勅許が要った(伊勢神宮HP 神宮の歴史・文化『私幣禁断』 参照)。

- ^ 空海の弟子。

- ^ 塚の規模や由来に関わらず、稲荷社を伴い、または「稲荷」「狐」を称する古墳は全国に存在する。

- ^ 天皇以外の参詣を許さなかった伊勢神宮も、この頃から勧請を積極的に行っている。

- ^ 秦氏創建とする和銅4年(711年)より以降、空海が遷座したとする弘仁14年(823年)より以前ということになる。

- ^ 「中の御社のほど、わりなう苦しきを念じのぼるに、いささか苦しげもなく遅れて来とみる者どもの、ただ行きに先に立ちて詣づる、いとめでたし。」「坂の半らばかり歩みしかば…やうやう暑くさへなりて、まことにわびしくて、などかからでよき日もあらんものを、なにしに詣でつらんとまで、涙もおちて休み困ずるに…」と記す。

- ^ 887年の時点では伏見稲荷大社は従三位の扱いであり、秦氏と関わる賀茂神社や松尾大社がすでに正一位に列していたのとは対照的である。また伊勢神宮、日前神宮・國懸神宮については神格を超越しているという理由で既に正一位を置いていない(→神階#六国史終了時点での神階一覧を参照)。伏見稲荷大社の正一位は前述の通り天慶5年(942年)からである

- ^ 建久5年(1194年)に後鳥羽院が行幸した際に「信心からの勧請には神体に正一位を書き加えるべき」としたが、江戸時代のこの問い合わせに対し大社側は「一子相伝でない勧請は迷惑」と返答したとある。(『稲荷社事実考証記』)

出典

- ^ 伏見稲荷大社. “よくあるご質問 - 全国に稲荷神社はどのくらいあるの?”. 2013年8月1日閲覧。

- ^ MAPPLE観光ガイド. “初詣の人出ランキングベスト10(1〜5位) - おすすめ初詣スポット2011”. 2011年1月19日閲覧。

- ^ 岡田精司『京の社』塙書房、2000年、50頁。

- ^ 岡田精司『京の社』塙書房、2000年、58、59頁。

- ^ 京都史跡研究会編『京都洛東・洛南散歩』山川出版社、2004年、183頁。

- ^ 『朱』第三十四号別冊 伏見稲荷大社『朱』編集部編、伏見稲荷大社社務所、1991年、12、13頁。

- ^ 岡田精司『京の社』塙書房、2000年、76頁。

- ^ 岡田精司『京の社』塙書房、2000年、61-63頁。

- ^ a b c 伏見稲荷大社. “伏見稲荷大社とは -ご祭神”. 2016年2月21日閲覧。

- ^ a b c d e 稲田智宏「稲荷大神五柱とは何か」『稲荷大神』、戎光祥出版、2009年。

- ^ 伏見稲荷大社. “よくあるご質問 - 「お稲荷さん」のご利益は?”. 2016年3月9日閲覧。

- ^ a b 伏見稲荷大社. “伊奈利社ご鎮座説話”. 2016年2月1日閲覧。

- ^ 上田正昭「稲荷神はどこから来たか」『稲荷大神』、戎光祥出版、2009年。

- ^ 『稲荷大明神流記 解説』伏見稲荷大社社務所〈稲荷大社由緒記集成 [第1] (信仰著作篇)〉、1957年、解説編 13 - 24頁。doi:10.11501/3005020。

- ^ 『稲荷大明神流記』伏見稲荷大社社務所〈稲荷大社由緒記集成 [第1] (信仰著作篇)〉、1957年、本文編 37 - 48頁。doi:10.11501/3005020。

- ^ 『稲荷大明神縁起 解説』伏見稲荷大社社務所〈稲荷大社由緒記集成 [第1] (信仰著作篇)〉、1957年、解説編 24 - 31頁。doi:10.11501/3005020。

- ^ 『稲荷大明神縁起』伏見稲荷大社社務所〈稲荷大社由緒記集成 [第1] (信仰著作篇)〉、1957年、本文編 49 - 79頁。doi:10.11501/3005020。

- ^ 「稲荷社禰宜祝等甲状」(『神祗官勘文』に見る引用から)

- ^ 伏見稲荷大社. “沿革 - 稲荷社のあけぼの”. 2016年2月3日閲覧。

- ^ デジタル大辞泉『稲荷祭』。

- ^ a b c 伏見稲荷大社. “沿革 - 稲荷祭”. 2016年2月3日閲覧。

- ^ 伏見稲荷大社. “沿革 - 初午 (はつうま)”. 2016年2月3日閲覧。

- ^ 世界大百科事典 第2版『年中行事秘抄』。概ね永仁年間(1293年‐1299年)以前の成立とされる。ただし、この書はもともと式次第や縁起を詳述する態度をとっていない。

- ^ a b 伏見稲荷大社. “沿革 - 稲荷勧請”. 2016年2月21日閲覧。

- ^ 西田長男『神道史の研究』第2巻、p86。雄山閣、1943年。

- ^ “藤森神社縁起”. 2016年2月21日閲覧。

- ^ 東寺. “東寺の歴史 戦乱の痕跡 そして炎上”. 2016年2月21日閲覧。

- ^ 「稲荷一流大事」(伏見稲荷本願所愛染寺初代住職の天阿上人の著作)

- ^ 伏見稲荷大社. “沿革 - ご本殿修造”. 2016年2月3日閲覧。

- ^ 東京工業大学 山室恭子共著修論 稲荷信仰から見える江戸 (PDF)

- ^ 伏見稲荷大社. “稲荷信仰 - 沿革”. 2011年1月19日閲覧。

- ^ 坂口安吾『日本文化私観』 (青空文庫)

- ^ 石田兼之、「個々の境内が有する得意要素について : 東京の神社を題材に」『法政大学大学院紀要. デザイン工学研究科編』 1巻 p.1-14 2012年, 法政大学大学院デザイン工学研究科。

注記:書誌情報頁は『得意』、論文本体は『特異』と記述されている。 - ^ 小野芳朗『水の環境史「京の名水」はなぜ失われたか』(PHP新書) PHP研究所、2001年 p.208 ISBN 9784569616186

- ^ 田中重久「稲荷大社拝殿の鉄造十二宮文の吊灯籠」 史迹美術同攷会『史迹と美術』308・309号所収

- ^ 丘眞奈美『京都のご利益徹底ガイド』「伏見稲荷大社」、PHP文庫。

- ^ 島田裕巳『宗教常識の嘘』朝日新聞社、2005年、97頁。ISBN 978-4023303591。

- ^ 伏見稲荷大社 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 伏見稲荷大社御茶屋 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 京都市指定・登録文化財-建造物-伏見区(京都市ホームページ)。

- ^ a b 京都市指定・登録文化財-美術工芸品-伏見区(京都市ホームページ)。

- ^ 京都市指定・登録文化財-有形民俗文化財-伏見区(京都市ホームページ)。

- ^ 京都市指定・登録文化財-名勝-伏見区(京都市ホームページ)。

- ^ “口コミで選ぶ 外国人に人気の日本の観光スポット 2014”. トリップアドバイザー (2014年6月4日). 2014年12月17日閲覧。

- ^ "お稲荷さんの山-京都・伏見-". NHK. 2023年2月11日. 2023年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年2月11日閲覧。

- ^ “刊行物「朱」”. inari.jp. 伏見稲荷大社. 2024年4月27日閲覧。

参考文献

- 山折哲雄 編『稲荷信仰事典』戎光祥出版、1999年。ISBN 978-4900901100。

- 『稲荷大社由緒記集成 第1 (信仰著作篇)』伏見稲荷大社社務所、1957年。doi:10.11501/3005020。

- 『稲荷大社由緒記集成 第2 (祠官著作篇)』伏見稲荷大社社務所、1953年。doi:10.11501/3005095。

- 『稲荷大社由緒記集成 第3 (研究著作篇)』伏見稲荷大社社務所、1972年。doi:10.11501/3005096。

- 『稲荷大社由緒記集成 第4 (教化著作篇)』伏見稲荷大社社務所、1976年。doi:10.11501/3005097。

- 『稲荷大社由緒記集成 第5 (続祠官著作篇)』伏見稲荷大社社務所、1979年。doi:10.11501/3005100。

- 『稲荷大社由緒記集成 第6 (補遺篇)』伏見稲荷大社社務所、1957年。doi:10.11501/3005101。

- 『稲荷大社由緒記集成 第7 (総目次・索引)』伏見稲荷大社社務所、1988年。doi:10.11501/3026224。

関連項目

- 伏見稲荷大社関連

- 美しい日本の歩きたくなるみち500選

- 初午

- 伏見人形 - 伏見稲荷で売られる伝統人形

外部リンク

- 「伏見稲荷」を称する他の神社